清和源氏

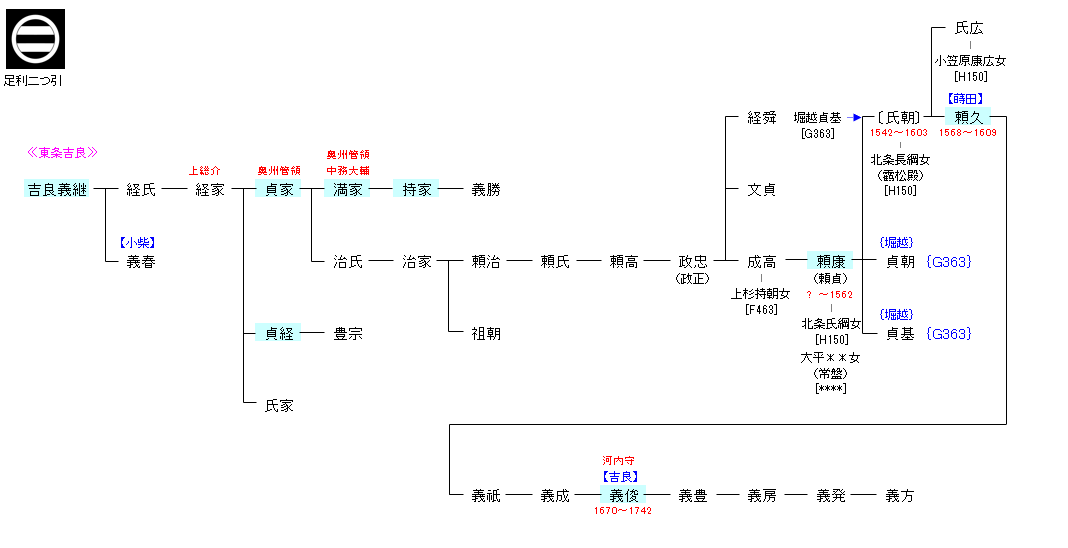

| G331:足利義氏 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義国 ― 足利義氏 ― 吉良義継 | G356:吉良義継 | ● |

| リンク |

| 吉良義継 | 吉良貞家 |

|---|---|

|

足利義氏の3男または4男。名乗りからみると4男である説がある。一方、室町時代後期に編纂されたとされる『見聞諸家紋』という書物には「義氏之次男義継号東条、三男長氏号西条」とあり、また吉良氏が惣領の庶兄であることから御一家に加えられた経緯からして泰氏,長氏の兄であるとする説がある。また、「長瀬」を名乗っていたことから、初めは碧海郡長瀬(現岡崎市森越町)に住んでおり、吉良東条に移ったのは後年のことと推測されている。 |

幡豆郡東条城に居城したと考えられるが、史料が乏しく不明である。 |

| 吉良満家 | 吉良持家 |

|

初代奥州管領・吉良貞家の嫡男として誕生した。惣領貞家が没すると満家が家督と奥州管領職を継いだが、継承の混乱に乗じて、吉良氏に滅ぼされた畠山国氏の遺児・国詮や家運挽回を図る前奥州総大将・石塔義房の子である義憲が行動を起こす。このうち石塔義憲が勢力糾合に成功し、正平9年/文和3年(1354年)6月20日に多賀城を攻撃、2日間の合戦に敗れた満家は、一旦伊達郡の伊達氏の館へ逃れ味方を募っている。7月半ばには多賀城の奪還が成功し、満家は勲功のあった者に褒賞を与えている。 |

満家死亡時にはまだ幼かったと思われ、吉良氏内部の主導権を巡り、持家の叔父・治家と大叔父・貞経の間で対立が起こった。両者はそれぞれ鎌倉府、室町幕府の支援を取り付け、相手より優位に立とうとしたと考えられている。 |

| 吉良貞経 | 吉良頼康 |

|

奥州管領の吉良貞家を助け陸奥国における吉良氏の覇権確立に尽力した。 |

武蔵国・世田谷城や同国久良岐郡・蒔田城に居を構えたことから、「世田谷御所」「蒔田御前」などと呼ばれた。 |

| 蒔田頼久 | 吉良義俊 |

| 吉良頼久の代に徳川家康から「吉良姓を継承するのは本家だけにせよ」と命じられ、現在の神奈川県にあった所領から「蒔田」と改姓した。以降、蒔田家は義祗、義成、そして義俊と継承された。 |

元禄4年(1691年)7月21日に父義成の死去で家督を相続した。元禄5年(1692年)1月11日に奥高家となり、従五位下・侍従・河内守に叙任した。元禄6年(1693年)9月29日、高家の列を離れて小姓組に転じ、元禄7年(1694年)3月10日には300俵を加えられた。また元禄10年(1697年)7月26日には切米を知行地に改められて、武蔵国比企郡と入間郡に都合1420石を領した。宝永6年(1709年)2月21日から奥高家に復帰し、9月26日には皇居の工事が無事に終わったことに対する幕府の祝賀の使者として京都の朝廷へ派遣された。 |