<藤原氏>南家

| F028:二階堂行政 |

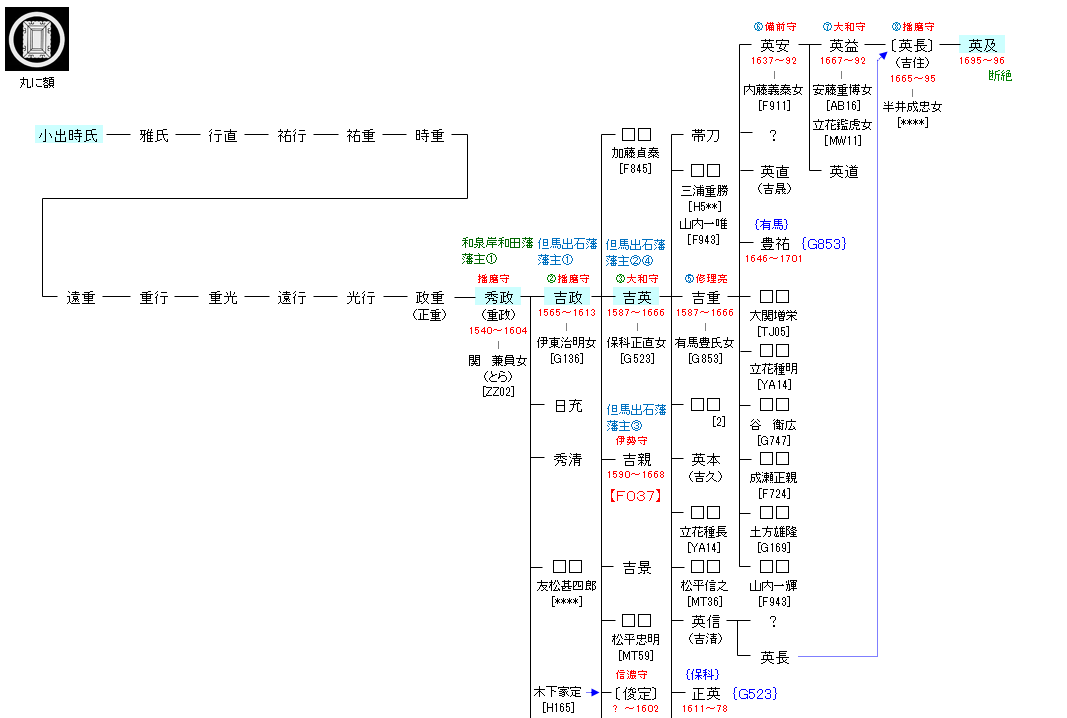

藤原武智麻呂 ― 藤原乙麻呂 ― 藤原為憲 ― 二階堂行政 ― 小出時氏 |

F036:小出時氏 |

| リンク | F037・{G853}{G523} |

| 小出時氏 | 小出秀政 |

|---|---|

|

小出氏の出自は、『藩翰譜』などでは藤原南家二階堂氏の流とされ、本貫の地は信濃伊那郡小井弖郷(小出郷)とされる。『吾妻鏡』によれば、寛喜元年(1229年)正月には、小井弖太郎兵衛尉と小井弖五郎が、嘉禎年(1236年)正月には、小井弖左衛門尉が、幕府の御成始の儀で馬曳きの役を務め、特に左衛門尉は以後度々登場する。 |

天文9年(1540年)、尾張国愛知郡中村に、織田家の家臣・小出五郎左衛門正重(政重)の長男として生まれた。小出氏はもとは信濃伊那郡小出氐の庄に住んだことからこれを家号とし、尾張中村に移り住んで「小出」に改めたと伝わる。豊臣秀吉とは同郷で3歳年下。正室は秀吉の母大政所の妹・栄松院(俗名「とら」)であり、秀政は秀吉の年下の叔父(叔母婿)にあたる。甥の立身に伴ってその家人となった。はじめは甚左衛門を名乗り、秀政の「秀」は秀吉よりの偏諱である。 |

| 小出吉政 | 小出吉英 |

|

豊臣秀吉に仕え、天正18年(1590年)、小田原の役に従軍。文禄2年(1593年)、播磨国龍野城2万石の城主となる。次いで文禄4年(1595年)には、但馬国有子山城城主となる。慶長3年(1598年)8月、秀吉の死で国景(刀)を遺贈される。なお、秀吉が死の直前に記した『大坂御番之次第』と題する朱印状によると、吉政は大坂城の本丸裏御門および青屋口御門の門番という要職を与えられていたことがわかる。 |

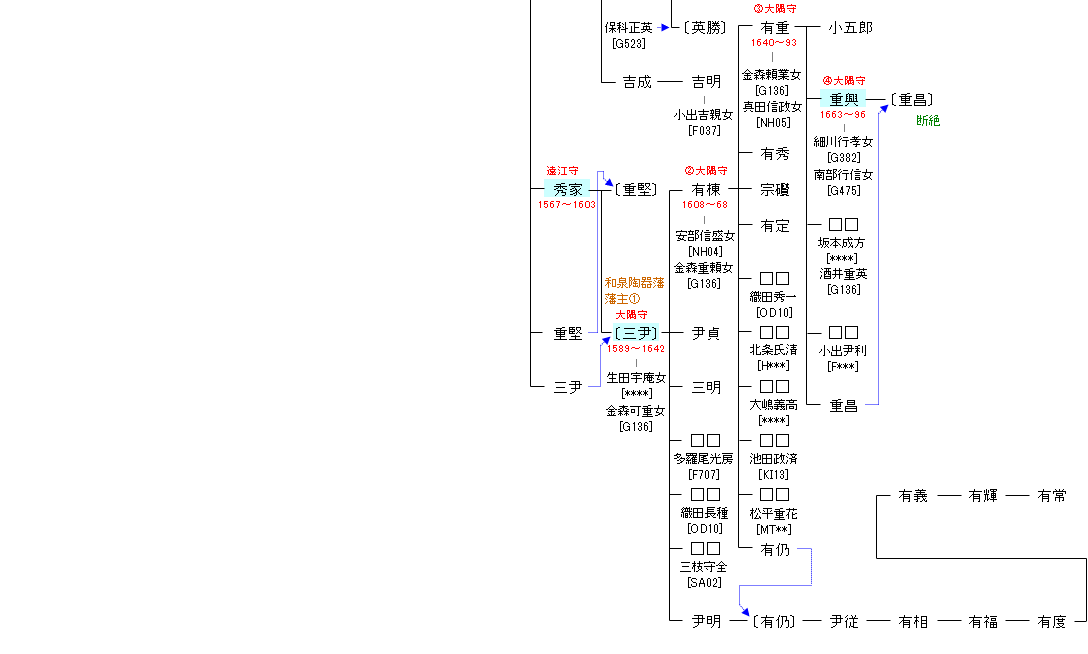

但馬国出石藩2代および4代藩主、和泉国岸和田藩3代藩主。天正15年(1587年)、豊臣秀吉の従弟である小出吉政の長男として、大坂で生まれた。秀吉の従甥にあたる。慶長9年(1604年)に徳川家康の命で父・吉政が和泉国岸和田藩に移った後、但馬国出石藩6万石を領した。この際、叔父に当たる三尹に所領の一部を分知して和泉陶器藩を立藩させている。慶長18年(1613年)、父が死去すると家督を継ぎ、岸和田に移ったため、出石は弟の小出吉親が継ぐこととなった。後に岸和田から出石に移封となり、弟の吉親は丹波国園部に移封されて、園部藩を立藩する。一方、吉英は新たに出石城を築城し、有子山城より居城を移転している。 |

| 小出英及 | 小出秀家 |

|

元禄7年(1694年)11月29日生まれ。幼名は久千代。生後一ヶ月後の12月17日に父が死去したため、翌年2月14日に家督を継いで当主となった。とはいえ、わずかな幼児に政務を執れるはずも無く、後見人として一門で江戸幕府旗本である小出英直,小出英輝,小出英雄らがなった。しかし英及の相続には不審なところも多く、実は英及は家督相続直後に死去していたと言われている。領民の間にもそのような不審な噂があがるほどであった。 |

小出秀政の次男。母・栄松院は大政所の妹で、豊臣秀吉の従弟にあたる。幼少の頃より秀吉に馬廻として仕える。天正19年(1591年)頃、和泉国大鳥郡に知行1,000石を与えられた。 |

| 小出三尹 | 小出重興 |

|

天正17年(1589年)、和泉岸和田藩主・小出秀政の4男として丹波国で生まれた。秀政の正室は、豊臣秀吉の母なか(大政所)の妹・栄松院であるが、三尹の母は側室のため、秀吉と血のつながりはない。 |

陶器藩小出家5代。寛文3年(1663年)、第3代藩主・小出有重の次男として生まれる。元禄6年(1693年)8月3日、父の死去により跡を継いだ。元禄9年(1696年)4月9日、病により死去。享年34。 |