|

長元6年(1033年)、従五位下・讃岐権守に叙任。以降昇進し長暦4年(1040年)に正五位下・右少弁に叙任される。長久2年12月(1042年1月)には左少弁に転じ、長久5年(1044年)、後朱雀天皇の五位蔵人に補任される。永承2年(1047年)には後冷泉天皇の五位蔵人に補され、造興福寺長官に任官。永承3年(1048年)従四位下に叙せられ、右中弁に任ぜられた。永承4年(1049年)従四位上に昇叙。

永承5年(1050年)権左中弁に転任。永承6年(1051年)播磨介,永承7年(1052年)春宮権亮を兼ね、天喜5年(1057年)に正四位下・近江権介に叙任される。天喜6年(1058年)左中弁に転じ、康平3年(1060年)美作権介を兼ねた。康平5年(1062年)修理大夫。治暦4年(1068年)蔵人頭に補任される。同年参議に任ぜられ、治暦5年(1069年)には従三位・右兵衛督に叙任。検非違使別当となり、正三位に昇叙。延久2年(1070年)には播磨権守を兼ね、従二位に叙せられた。

延久4年(1072年)左兵衛督・春宮権大夫を兼帯し、権中納言に任ぜられる。延久5年(1073年)正二位・右衛門督に叙任され、承保2年(1075年)左衛門督に転じた。承暦4年(1080年)大宰権帥に転任。応徳元年(1084年)に出家し、帥入道と呼ばれた。寛治元年(1087年)薨去。享年67。

永承4年(1049年)の内裏歌合などに出詠するなど、歌人として活躍。『後拾遺和歌集』以下の勅撰和歌集に入集している。また、康資王母,伊賀少将,周防内侍らの交流が知られる。家集に『後拾遺集』があるが散逸。

漢詩にも秀で、『中右記部類紙背漢詩集』に漢詩が残っている。また、有職故実に詳しく、故実書『青陽抄』『節会抄』を著したと伝わるが、現存しない。

|

康平4年(1061年)従五位下に叙爵。治暦5年(1069年)に三河権守に任ぜられ、延久2年(1070年)兵部少輔に遷った。延久3年(1071年)に左兵衛佐に任官。延久4年(1072年)従五位上・右兵衛佐に叙任され、延久6年12月(1075年1月)左近衛少将に任ぜられる。承保2年(1075年)には備前権介を兼ね、右近衛少将に転じる。承暦4年(1080年)に美作権守を兼ねた。永保2年(1082年)従四位上に進み、応徳2年(1085年)備前権介を兼任する。応徳4年(1087年)3月の石清水臨時祭では舞人に奉仕した。

寛治3年(1089年)3月、太政大臣・藤原師実が二度目の上表を行った際には、勅答使となる。寛治4年(1090年)太皇太后亮に任ぜられて章子内親王に近侍。周防権介を兼ねる。寛治8年(1094年)に右近衛少将に転任し、嘉保2年(1095年)正四位下・備後介に叙任された。

康和2年(1100年)美作介を経て、康和4年(1102年)堀河天皇の蔵人頭に補任される。これに際して藤原宗忠は、既に顕実は54歳という高齢であるが、名家・小野宮家の末流であり、同じ小野宮流の人々の中でも「三代殿上之侍臣」として、夙夜奉公することを怠らなかったため、顕実がこれに補任されることは道理であると評している。同年11月27日、邸宅が焼亡した。

康和6年(1104年)丹波権介を兼ね、東宮昇殿を聴された。続いて、長治3年(1106年)参議に任ぜられて58歳にして公卿に列し、昇殿を聴される。さらに嘉承2年(1107年)に美作権守を兼任する。同年2月には祈年穀奉幣の奉幣使、4月には梅宮祭の上卿も務めた。

天仁元年(1108年)に従三位・丹波権守に叙任されるが、天永元年(1110年)閏7月13日に薨去。享年62。

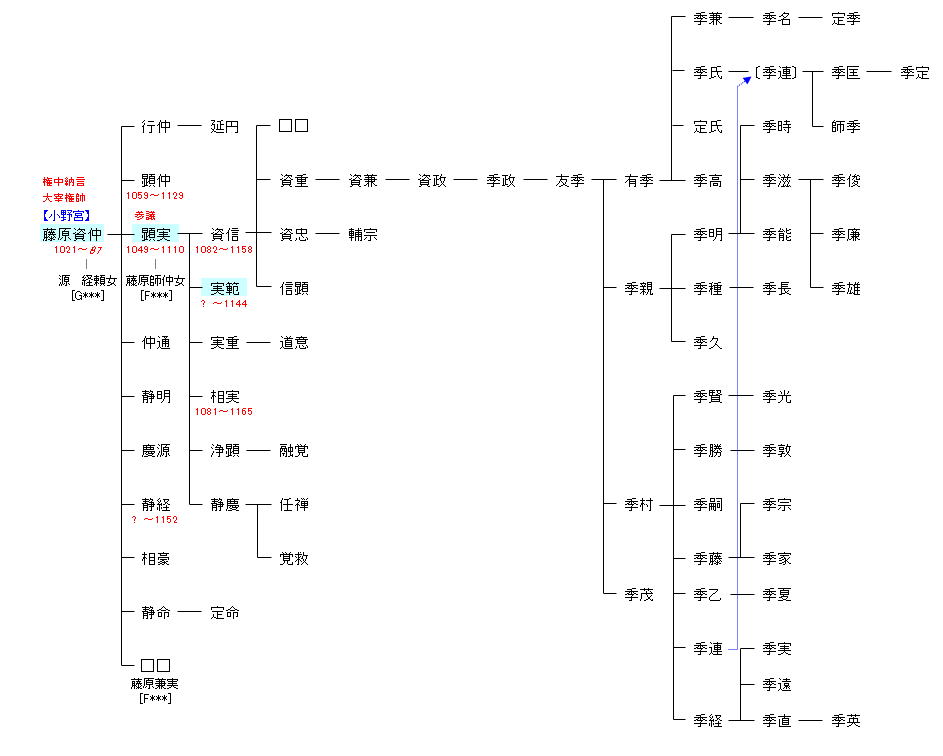

子の資信は参議任官時68歳であったが長命を保って中納言に至る。しかし、結果的に資信が小野宮流出身の最後の公卿となり、同流は没落していった。

|