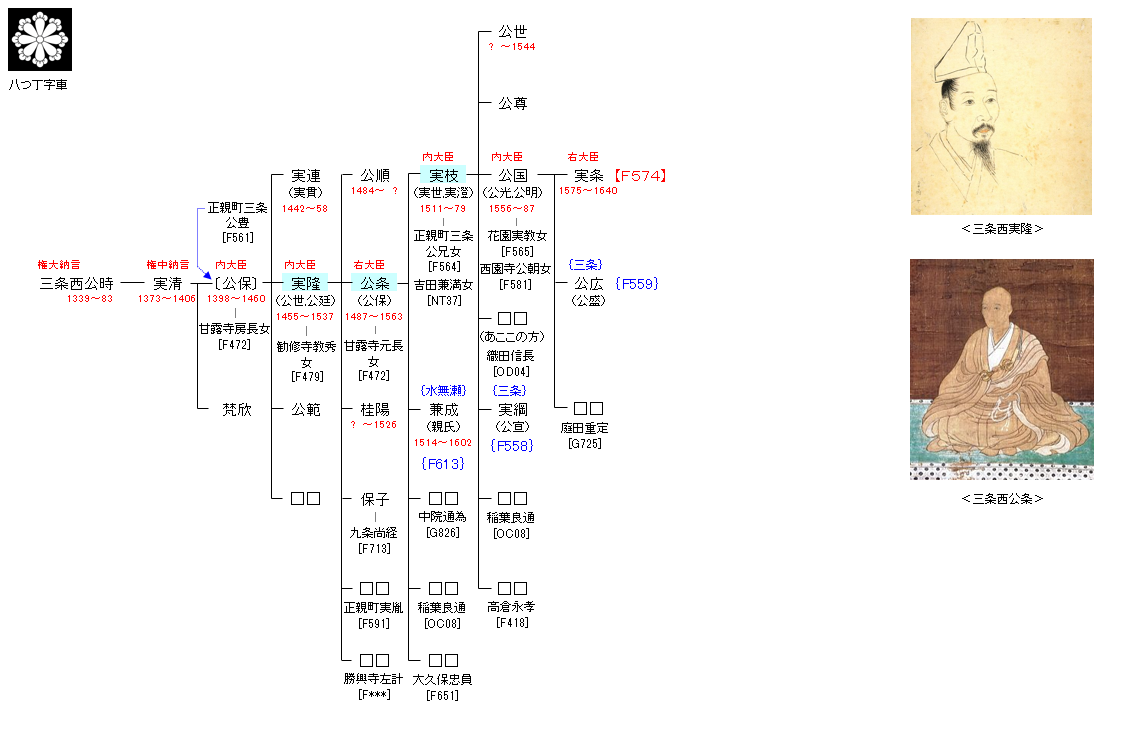

<藤原氏>北家 閑院流

| F561:正親町三条公氏 | 藤原公季 ― 藤原公実 ― 三条公教 ― 正親町三条公氏 ― 三条西公時 | F573:三条西公時 |

| リンク | F574・{F613}{F559} |

| 三条西実隆 | 三条西公条 |

|---|---|

|

京都武者小路の邸で生まれる。長禄2年(1458年)に兄の実連が死去し、寛正元年(1460年)には父の公保が死去する。このため、母方の叔父である甘露寺親長の後見を受けて家督を相続する。応仁元年(1467年)には京都で応仁の乱が発生し、鞍馬寺へ疎開、乱により三条西邸も焼失している。文明元年(1469年)に元服。永正3年(1506年)に内大臣となる。永正13年(1516年)に出家。 |

兄・公順が出家したために次男ながら家督を継ぎ、2歳で叙爵して侍従に任じられる。明応6年(1497年)12月に元服・加冠した後、永正2年(1505年)蔵人頭、同4年(1507年参議、同8年(1511年)権中納言を歴任し、大宰権帥や神宮伝奏を経て、同18年(1521年)4月には権大納言に昇進した。大永6年(1526年)1月正二位に叙され、天文10年(1541年)1月に内大臣、さらに同11年(1542年)閏3月に右大臣に任じられるが、同12年(1543年)7月57歳で致仕、同13年(1544年)2月に京都二尊院で落飾し、法名を仍覚という。永禄6年(1563年)12月2日に薨去。享年77。二尊院に葬られた。 |

| 三条西実枝 | |

|

天文13年(1544年)には長男・公世と妻を相次いで失っている。天文21年(1552年)以降は京都を離れ、駿河国へ移っている。永禄12年(1569年)に帰洛した後は、精力的に古典の講釈を行い、三条西家に伝わる『源氏物語』の学を集大成した『山下水』を著した。 |