<藤原氏>北家 御堂流 ― 中御門流

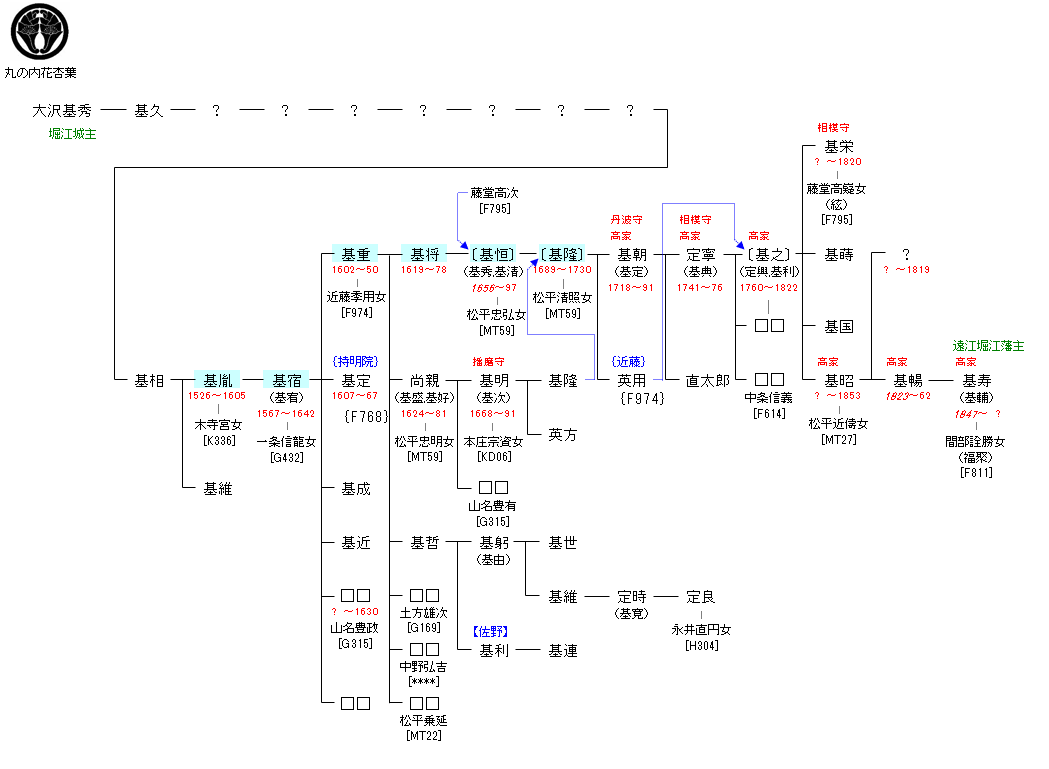

| F768:持明院基宗 | 藤原道長 ― 藤原頼宗 ― 藤原俊家 ― 持明院基家 ― 持明院基宗 ― 大沢基秀 | F770:大沢基秀 | ● |

| リンク | {F974} |

| 大沢基胤 | 大沢基宿 |

|---|---|

|

浜名湖の東岸に位置する堀江城を有し、今川氏に従っていた。 |

永禄12年(1569年)、父・基胤が徳川家康による遠江侵攻の一端で居城堀江城を攻められた。頑強な抵抗を示し続けた末に、勧告を受け入れて服属。幼かった基宿は、徳川配下の子として成長し、のちに小牧・長久手の戦いなどに従軍する。 |

| 大沢基重 | 大沢基将 |

|

慶長15年(1610年)従五位下侍従・右京亮に叙任する。同年、部屋住ながら、将軍徳川秀忠に召し出されて、近侍することになる。また、遠江敷知郡内で1000石を賜る。慶長19年(1614年)大坂冬の陣に際し、水野忠清の部隊に所属し参加する。元和元年(1615年)大坂夏の陣に参加し、首一級を得る戦功を挙げる。 |

寛永10年(1633年)2月19日、将軍・徳川家光に拝謁する。正保元年(1644年)、従四位下・兵部大輔に叙任され、奥高家に抜擢され、正保3年(1646年)12月1日、侍従に昇進する。 |

| 大沢基恒 | 大沢基隆 |

|

寛文7年(1667年)10月23日、将軍・徳川家綱に御目見し、寛文11年(1671年)12月23日より奥高家に列した。翌年(1672年)12月28日、従四位下侍従・右京大夫に叙任された。延宝6年(1678年)7月20日、養父・基恒が死去したため、その跡を継いで12月6日大沢家の遠江敷知郡2550石の所領を相続した。21日には父の遺品二字国俊の刀を献上している。延宝7年(1679年)3月7日に霊元天皇痘瘡御回復の幕府の慶賀使としてはじめて京都に派遣、天皇に謁見した。また延宝8年(1680年)7月9日に徳川綱吉の将軍就任に備えた官位転任の交渉のため上洛して参内している。この時に大沢自身にも従四位上が下賜された。天和2年(1682年)12月、五宮(のちの東山天皇)への親王宣下の際にも幕府の使者として京都へ派遣された。 高家として幕府に仕え、天和3年(1683年)3月7日には、吉良義央,畠山義里とともに最初の高家肝入に就任した。貞享4年(1687年)4月7日、大沢は東山天皇即位に際し幕府の慶賀奏上使者の副使として、正使松平正容とともに京都へ派遣された。この際の5月25日、左近衛権少将となっている。 |

元禄10年(1697年)7月11日、養父の没後家督を継ぐ。8月28日に将軍徳川綱吉に拝謁する。元禄15年12月18日、従五位下侍従に叙任、右衛門督を兼ね、奥高家となる。宝永2年(1705年)3月23日、遠江国豊田,山名,敷智三郡内高塚村など7村、1000石を加増された。宝永5年11月23日、江戸城西の丸の御側高家となり、宝永6年4月15日従四位下に昇進した。正徳2年(1712年)10月7日、織田信門とともに諸事を勤める。だが正徳3年6月、不行跡とのことで、免職の上出仕を留められ、雉子橋にあった邸も没収、寄合に落とされたが、同年10月3日許され元の地位に復した。享保15年(1730年)、42歳で没した。 |