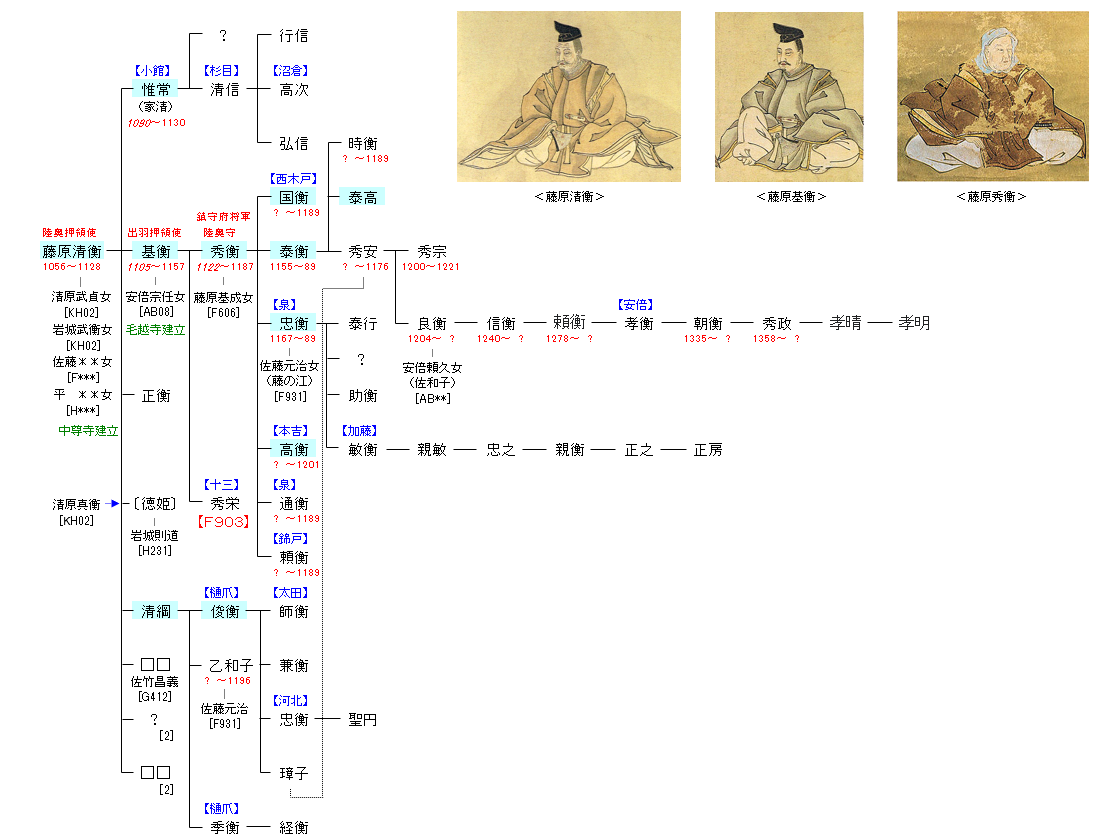

<藤原氏>北家 秀郷流

| KH02:清原光方 | 藤原魚名 ― 藤原秀郷 ― 清原光方 ― 藤原清衡 | F902:藤原清衡 |

| リンク | F903 |

| 藤原清衡 | 小館惟常 |

|---|---|

|

父・経清は前九年の役にて安倍氏に味方し、源頼義に反旗を翻したが厨川の戦いで敗れ、安倍氏と最後をともにした。この時、清衡は7歳であった。敵将の嫡男であったので本来は処刑される運命にあったが、母が安倍氏を滅ぼした敵将である清原武則の長男・清原武貞に再嫁することになって危うく難をのがれ、連れ子の清衡も清原武貞の養子となった。 |

父は初代当主・藤原清衡、母は清原氏の娘とされている。初名は家清、または惟衡と推測されており、小館惟常の名で知られている。父の死後、奥州藤原氏の当主の座を巡って異母弟である藤原基衡と争い、敗死した。 |

| 藤原基衡 | 藤原秀衡 |

|

大治3年(1128年)の清衡の死後、兄である小館惟常ら兄弟との争乱が記録されている。基衡は惟常の「国館」を攻め、惟常は越後に落ち延びるが、基衡と対立する他の弟と反撃に出る。基衡はこの合戦に勝ち、奥州藤原氏の当主となる。 |

父祖の偉業を引継ぎ、「北方の王者」としてその勢力を磐石のものとした。しかし、秀衡はその財力により奥州だけではなく中央政権にも繋がりを持ち、嘉応2年(1170年)には鎮守府将軍に任命されている。 |

| 藤原国衡 | 藤原泰衡 |

|

長男であったが、庶子であったために後継者からは除外される。文治3年(1187年)、鎌倉の源頼朝から追われた源義経が平泉へ落ち延びると、父の遺命に従って忠衡とともに義経を保護し、鎌倉との対決を主張。義経追討の院宣が下ると、4代・泰衡は衣川の屋敷を襲撃し、忠衡も滅ぼされる。 |

兄の国衡は母親が蝦夷の出身であったために、泰衡は嫡男として扱われる。文治3年(1187年)に父・秀衡が病死したため、家督を相続した。秀衡は死去の際に源義経を盟主として従うように遺命を残しており、平家滅亡後に頼朝と対立した義経は奥州藤原氏に匿われていた。頼朝は義経討伐を促していたが秀衡は拒絶し、泰衡も遺命に従い度重なる義経討伐要求を拒否していた。しかし、朝廷から義経追討令が出たことなどで要求に屈し、文治5年(1189年)2月、義経派であった弟の頼衡を殺害。そして同年4月、衣川館の義経を殺害し、その首を鎌倉へ送った。さらに同年6月、同じく義経派であった弟の藤原忠衡も殺害した。 |

| 藤原泰高 | 藤原忠衡 |

|

庄内の郷土史家・土岐田正勝の『最上川河口史』によると、万寿(泰高)は、酒田に逃れてきた当時は10歳に満たず、元服するまで徳尼公(泰衡の生母)の元にいた。その後、泰高と名乗り、家来数人とともに津軽の外ケ濱に行き、『牧畑』を開拓した。やがて泰高は京都に出て、平泉藤原家再興を企図したがならず、紀州日高郡高家庄の熊野新宮領に定住した。その子孫が南北朝の天授3年(1377年)には瀬戸内海の因島に移り住み、巻幡姓を名乗っているという伝承が残っている。 |

文治3年(1187年)に父・秀衡が没し、平泉に逃げ込んでいた源義経を父の遺言通り保護する。義経を立てて源頼朝に対抗するべきだと主張するが、意見が対立した兄の泰衡に攻められて殺害された。 |

| 本吉高衡 | 藤原清綱 |

|

父・秀衡存命時においては、陸奥国桃生郡の本吉荘の荘司を務めていたとされる。秀衡死後、四代目となった兄の泰衡は源頼朝と奥州合戦を戦い滅亡するが、その際、高衡は下河辺行平を通じて降伏し捕虜となった。鎌倉に護送された後、相模国に配流されたが、後に赦免され、暫くは鎌倉幕府の客将のような存在であったと言われる。 |

通称は亘理権十郎。樋爪氏の祖とされる。当初は祖父の藤原経清と同じく亘理郡を拠点とし、中嶋舘に居城して亘理権十郎を名乗り、その後平泉へ移った。子の俊衡の代には紫波郡日詰の樋爪館(比爪館)に居を構えていた。「樋爪」はアイヌ語のピッツ・ムイ(河原の港)が転訛したものとされる。 |

| 樋爪俊衡 | |

|

奥州藤原氏の傍流ではあるが、北方の守りの要として紫波郡日詰の樋爪館(比爪館)に居を構え、樋爪氏を名乗った。同氏の支配地域は平泉の北に本拠を構え、奥州藤原氏一族の中でも要所を成した。最新の発掘調査では、平泉初代の清衡の頃から同地に居を構えていた可能性が高くなった。 |