|

寛永8年(1631年)、13歳の信英は兄と同時に将軍・徳川家光に拝謁。寛永19年(1642年)、23歳のとき幕府小姓組として出仕、旗本となる。この際に兄・信義から1千石を与えられた。外様大名出身の津軽信英が小姓組や後述の書院番などにたやすくなれたのは、やはり「神君家康公の義理の孫」という部分が大きかったと推測される。正保2年(1645年)には幕府より蔵米300俵を支給され、西の丸書院番に任じられた。また駿府出張を命じられるなど、幕府旗本として着実に経歴を重ねていった。

正保4年(1647年)、"じょっぱり殿様"などと言われて、領内でも評判の悪かった当主・信義(石田三成の孫)と前年に生まれた信義の子(のちの信政)に対し、一門(主に信義の異母弟ら)や家臣ら多数による信英(徳川血統)擁立の動きが起こる(正保の変)。これに信英自身や周辺の直接間接の関与があったかは定かではないが、藩内に多数の処罰者を出したが、信英には一切の咎はなかった。

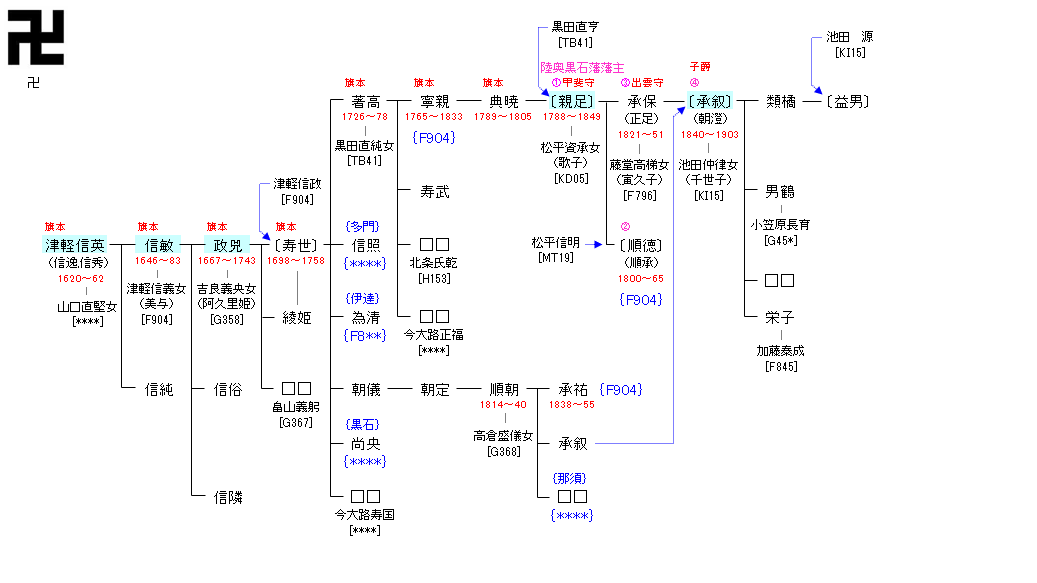

明暦元年(1655年)、津軽本家の兄・信義が死去すると、その子・信政はしかし当年13歳であり、藩主若輩を理由に幕府は弘前藩襲封に条件(信政は当面、信英の補佐を受けること、および信英に対し5千石を分知すべし)をつけた。こうして翌年2月に信政の相続が許されると、信英に津軽黒石周辺で2千石,平内周辺に1千石,津軽家の上州飛び地領2千石,合計5千石が与えられ、交代寄合格の大身旗本となる。当年36歳。信英の母親が家康の養女であるのに対し、本家は石田三成の家系であることが、この信英への厚待遇に全く関係していない、とは言い切れない。これがのちの津軽黒石藩の基となる。

明暦2年(1656年)春、津軽に入った藩政後見人・信英は津軽藩政を見る傍ら、本藩の重臣らと自領5千石の用地選定を行う。当初信英は、黒石ではない別の領地(港がある青森や、津軽氏の祖の地・大浦城周辺)を望んだとも伝えられている。黒石に入ったのちは、家臣団を雇用するのと同時に、黒石にもとあった集落を改編し、黒石陣屋(黒石城)を再構築した。町並みに小見世と呼ばれるアーケードを作り、店舗の外面に規制を布いたり、業種別の町割り、商人を呼び込むなど、街造りや殖産振興に努めた。

国入りしたその秋には再度江戸へ上り、将軍家に熊皮などを献上、また慌しく弘前・黒石へ戻っている。「交代寄合格の幕府旗本」「弘前藩の後見人」「黒石領主」の三役を慌しくこなしていたらしい。この後も頻繁に江戸と本家弘前・自領黒石を往復している。

寛文元年(1661年)6月3日、弘前藩は日記をつけ始める。信英の発案によるといわれ、以降幕末まで毎日欠かさず記録されたこの『弘前藩庁日記』は、現代においては大変貴重な資料となっている。明暦3年(1657年)には弘前藩の頭役以上に「津軽家家訓」を配布。さらに寛文元年(1661年)には諸家臣・領民に対し「諸法度」を制定した。これは領民の自治(五人組)のことや、学問・武芸・質素倹約の奨励、訴訟の手続き、さらには親孝行な子供の顕彰など、いわゆる法律というより生活規範とマニュアルが一緒になったような、極めて「道徳的」「儒教的」内容であった。

同じ寛文元年には藩主・信政は16歳になり、初めて国許入りした。師として山鹿素行を1万石(弘前藩は合計4万数千石)で家臣として招こうとしたのは、この国許入りの際である。翌寛文2年(1662年)2月、国許に帰り、黒石自領を巡察した信英は病に倒れた。弘前城へ移され治療を受けたが、快方へは向かわず、9月22日死去。享年43。葬儀は儒教式で執り行われ、僧侶は入れなかったと伝えられている。遺骸は陣屋の一角に霊屋を建てて祀られた。現在の黒石神社である。

|

初代当主・津軽信英の長男として誕生。

寛文3年(1663年)1月、15歳で家督を継ぎ2代当主となる(当時の黒石領主は交代寄合の旗本)。所領は相続時点で5000石、のち弟・信純に上野国領半分など1000石を分知した(黒石支藩、黒石別家)。

延宝2年(1674年)、父・信英の13回忌に、信英霊廟を陸奥弘前藩本家4代藩主・津軽信政と共に参拝、石灯籠などを建立した(黒石神社に現存)。天和2年(1682年)、上総大館に大館八幡宮を再興する(同地に本殿現存)。

黒石は英邁で聞こえた先代・信英の治世により、業種別の町割を奨めていたが、信敏はさらに「一町一業種一年間無税のお触れ」を出すなど、商業振興に努めた。天和3年(1683年)9月13日、死去。享年38。家督は長男・政兕が相続した。

若い頃から鷹狩を好んだらしいことが、黒石の神社に伝わる伝承により推測される。

|