清和源氏

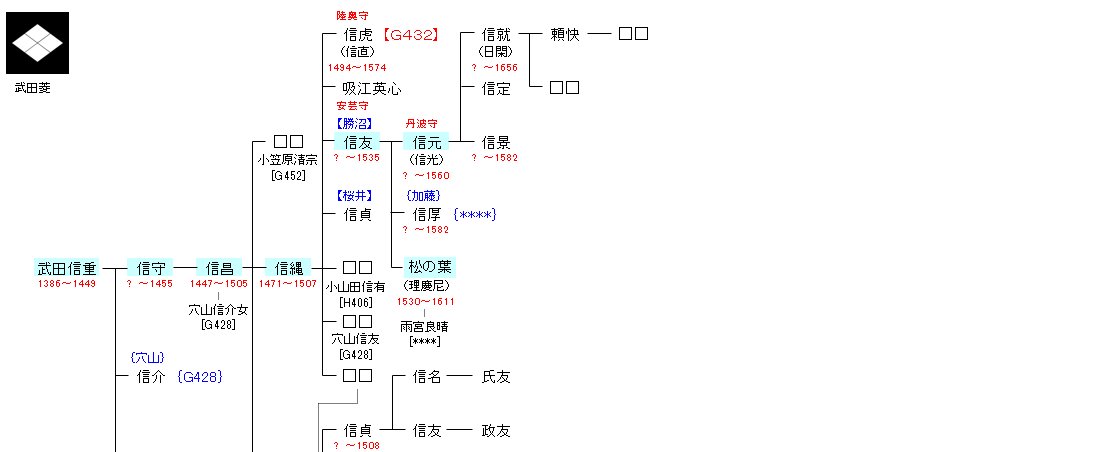

| G430:武田信満 | 源 義光 ― 源 義清 ― 武田信義 ― 武田信光 ― 武田信成 ― 武田信満 ― 武田信重 | G431:武田信重 |

| リンク | G432・G435 |

| 武田信重 | 武田信守 |

|---|---|

|

応永24年(1417年)、上杉禅秀の乱で父・信満が縁者の上杉氏憲(禅秀)に与して敗戦、自害を余儀なくされた後、剃髪して高野山に入り一命は助けられた。 |

父の信重が宝徳2年(1450年)に没したため家督を継いだ。しかし、実権は守護代・跡部氏に握られており、政治面では目立った事跡も残せぬまま、当主になってわずか5年で死去した。守護代である跡部氏の打倒を遺言したというが、定かではない。子の信昌が跡を継いだ。 |

| 武田信昌 | 武田信縄 |

|

父・信守の早世により、康正元年(1455年)幼くして家督を継ぐ。父も若年での相続であったこともあり、信昌期の武田氏は守護代の跡部明海・景家の専横を許していた。 |

延徳3年(1491年)、父・信昌の隠居により家督を継いで武田家第17代当主となる。しかし、信昌は信縄の異母弟・油川信恵を後継者に望むようになり、やがて信縄と信昌・信恵の間で争いが勃発した。『勝山記』ではこの争いを「甲州乱国の始まり」と記している。 |

| 勝沼信友 | 勝沼信元 |

|

武田信玄(晴信)の叔父にあたる。武田氏の第14代当主・武田信縄の子として生まれる。生母は信縄の正室である崇昌院とされている。安芸守を受領名として称したと言われるが、当時の史料から確認はできない。 |

大永6年(1526年)、勝沼信友の子として生まれる。武田家では重臣を務め、250騎を率い、信玄の出陣中には留守居役をも担当していた。天文4年(1535年)に父が北条氏綱との戦いで戦死したため、家督を継いだ。天文11年(1542年)の諏訪頼重攻めから武田晴信に従って戦争に参加し、以後は晴信の信濃攻略などで功績を挙げた。 |

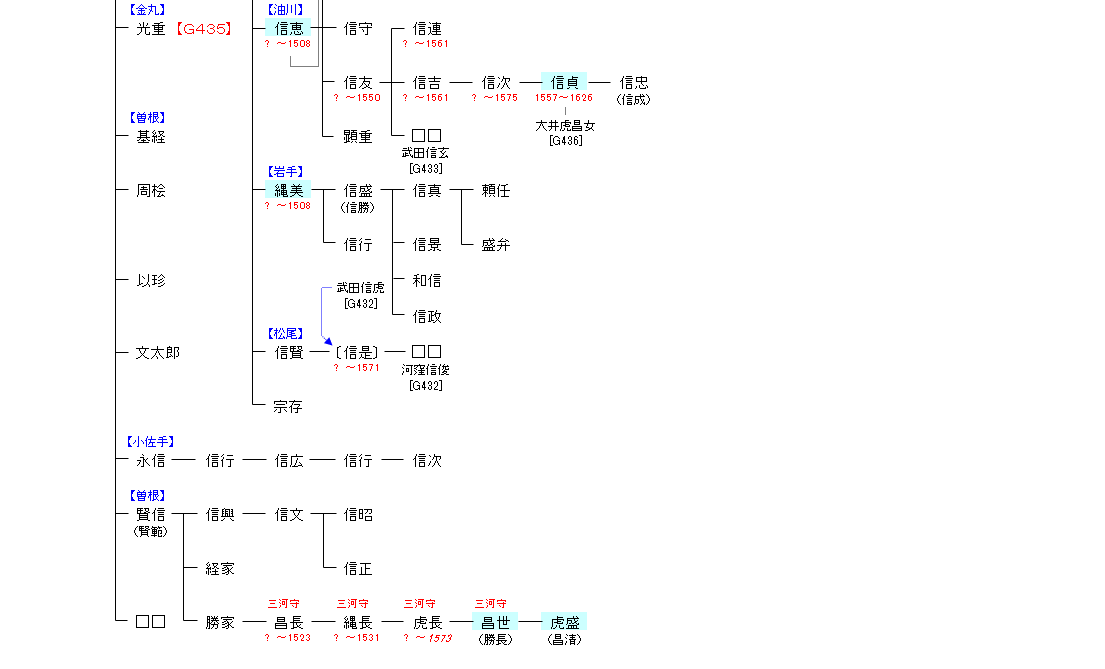

| 松の葉(理慶尼) | 油川信恵 |

|

はじめ雨宮氏に嫁ぐ。兄の勝沼信元が永禄3年(1560年)に謀反を企て、武田信玄の命を受けた山県昌景に誅殺された際、松の葉は雨宮織部正良晴(のちに景尚)に嫁していたが、雨宮家に累が及ぶことを懸念して離縁したという。 |

武田信昌の子で武田信縄の弟。母は郡内地方の領主小山田氏の女で小山田信隆は従兄弟。山梨郡油川に拠り油川姓を名乗った。勝山城城主。 |

| 油川信貞 | 岩手縄美 |

|

父とされる油川信次は油川信恵の子孫で、信恵が永正5年(1508年)に滅亡した後に生き残った油川信友の孫にあたる。『寛永諸家系図伝』によれば、油川信次は天正3年(1575年)5月21日の長篠の戦いにおいて討死したとされるが、仁科盛信の子孫が作成した正徳2年(1712年)の『八王子信松院江納候由緒之控』では長篠合戦以降も存命し、天正10年(1582年)3月の武田氏滅亡後に仁科盛信の次男・武田信貞を保護したとする異説を記している。 |

武田信昌の4男で武田信玄の大叔父に当たる。甲斐国山梨郡岩手郷を所領としたため、岩手氏と称した。永正2年(1505年)に父が、永正4年(1507年)に長兄・信縄が相次いで死去し、甥(信縄の嫡男)の武田信虎が武田家当主になると、次兄・油川信恵と共に信虎に対して叛旗を翻した。 |

| 曽根昌世 | 曽根虎盛 |

|

信玄の奥近習衆を経て足軽大将となり、騎馬15騎・足軽30人を与えられた。信玄の嫡男・武田義信による義信事件の際、義信の乳母子であった昌世の嫡子・曽根周防守も死罪となったため、一時的に駿河に逃れているが、その後に帰参した。 |

武田信玄の奥近習六人衆の一人である曽根昌世の子として生まれたという。信玄の嫡男・武田義信の乳人子であり義信に仕えており、「美和神社文書」によれば、永禄8年(1565年)6月には義信とともに甲斐国二宮美和神社へ太刀を奉納している。同年8月には義信の謀反が発覚し、『曽根系図』に拠れば、義信事件に連座して飯富虎昌,長坂昌国(義信事件に連座し誅されたのは、昌国ではなく長坂勝繁)とともに「曽根周防」が成敗されたという。ただし、「曽根周防」と「曽根九郎左衛門尉」を同一人物とした場合、九郎左衛門尉はこれ以後も存命しているため、「曽根周防」は九郎左衛門尉の弟にあたるとも考えられている。 |