清和源氏

| G433:武田晴信 | 源 義光 ― 源 義清 ― 武田信義 ― 武田信光 ― 武田信成 ― 武田信虎 ― 武田晴信 ― 海野信親 | G434:海野信親 | ● |

| リンク |

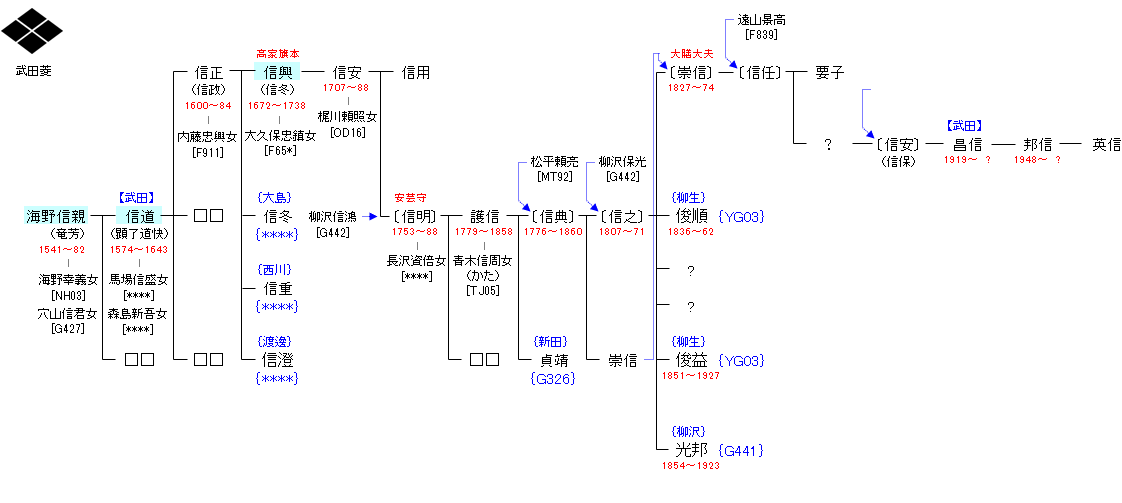

| 海野信親 | 武田信道 |

|---|---|

|

『甲陽軍鑑』によれば信親は盲目であったといわれ、失明の時期については『甲斐国志』は生まれながらの盲目であったとする説を採っているが、近年は弘治2年(1556年)武田晴信願文写の存在から幼少期の失明であった可能性も指摘されている。 |

高家武田家の実質的初代当主。『甲斐国志』によれば、信道は天正10年(1582年)の武田家の滅亡後、甲府の長延寺において信玄の御伽衆の一人であった実了(母がのちに再嫁していた)の養子となり出家する。織田軍による残党狩りの際には、信濃国安曇郡犬飼村へ逃れ身を潜めていた。本能寺の変で織田信長が横死したのち甲斐国は徳川家康の領地となり、信道は家康と甲府尊体寺で拝謁し、1603年に実了の跡を継いで長延寺2世住職となる。 |

| 武田信興 | |

| はじめは磐城平藩主・内藤忠興のもとにあった。父・信正の死後、柳沢吉保のもとに寓居する。元禄13年(1700年)12月27日、幕府に召し出されて、甲斐国八代郡内500石を与えられる。寄合に所属する旗本となる。元禄14年(1701年)1月15日、徳川綱吉に御目見する。同年9月11日、表高家衆に列する。こうして武田氏は高家旗本として再興したが、信興自身は生涯高家職に就くことはなかった。宝永2年(1705年)8月19日、領地を相模国高座郡内に移される。元文3年(1738年)7月9日死去、享年67。葬地は芝の西信寺。 |