清和源氏

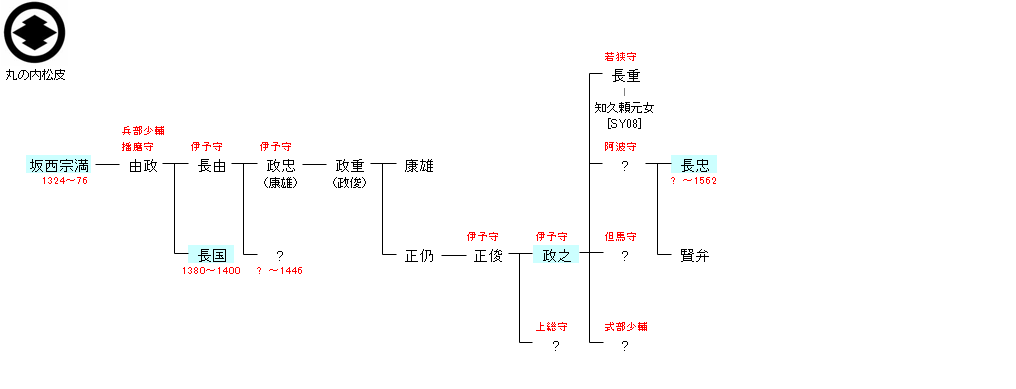

| G452:小笠原長忠 | 源 義清 ― 小笠原長清 ― 小笠原長忠 ― 坂西宗満 | G461:坂西宗満 | ● |

| リンク |

| 坂西宗満 | 坂西長国 |

|---|---|

|

南北朝初期の信濃守護・小笠原貞宗の3男・宗満が信濃国飯田郷の地頭職を賜り、飯田郷三本杉に居館を構え、坂西孫六を称したことに始まるという。 |

応永7年(1400年)、大内義弘の乱に活躍した小笠原長秀が信濃守護に補任され、長秀は岩村田の大井氏の館を経て善光寺の守護所に入り、政務を執るようになった。しかし、長秀の政治姿勢に対し、国人たちは領主権が侵害されることを恐れて、村上満信を盟主として一揆を組み、守護・長秀に対抗しようとした。 |

| 坂西政之 | 坂西長忠 |

|

正俊の子・政之の代の天文15年(1546年)、知久頼元と領地争いを起こし、政之は敗北し、松尾小笠原信定,下条信氏の扱いで和睦、知久氏に黒田・南条・飯沼・上野の地を割譲し、さらに知久氏の娘を嫡子・長重の室に迎えている。 |

政之の死後は嫡子・長重が早世していたため、孫の長忠が継いだ。長忠は永禄5年(1562年)に松尾小笠原信貴の領地を押領したため、信貴によって信玄に訴えられた。結果、坂西長忠は武田軍と松尾小笠原軍に攻められ、多勢に無勢で城を脱出して木曽に逃れようとしたが、松尾勢に捕捉され坂西一族はことごとく討死をとげた。 |