|

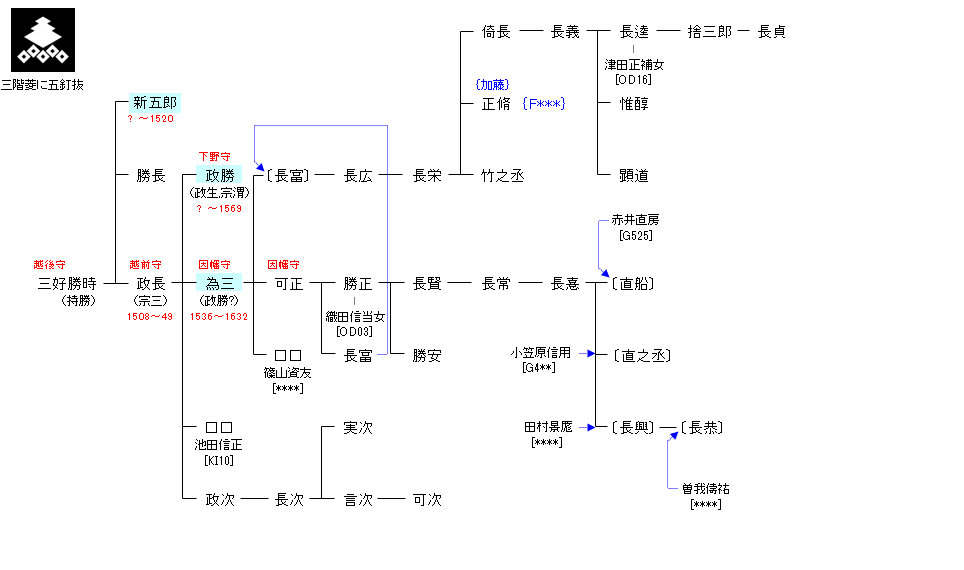

実名を長久とする説もある。三好之長の甥である。「三好越後子」とされており、「筑前(之長)が弟の三好越後と申者の子」と記されている。

永正17年(1520年)5月5日、細川澄元や伯父の之長に従って細川高国と等持院で戦うが敗北(等持院の戦い)。伯父や従兄弟の芥川長光,三好長則兄弟と共に曇華院殿に潜伏した。しかし、高国に潜伏先を察知され、5月11日に伯父と共に生命の保証を条件にして降伏するが高国に騙され、同日のうちに伯父と共に知恩寺で斬られた。父と弟の勝長・政長は後に高国と戦い、政権を奪い取った。

|

実名は一般には「政康」とされるが、史料から確認される実名は「政勝」後に「政生」である。これに伴い、宗渭(政康)の弟・為三の実名を「政勝」とする従来の通説も否定されることになった。

父・三好政長、弟・為三とともに細川晴元に仕える。天文13年(1544年)に父から家督を譲られたが、実権は父にあり、天文16年(1547年)の舎利寺の戦いでは父と共に戦闘に加わっている。しかし、父は細川晴元の側近として権勢を振るい、本家当主・三好長慶と対立、晴元と長慶の対立の中で天文17年(1548年)10月に長慶が晴元と父に反乱を起こすと、父と共に標的にされた政勝は籠城していた居城の摂津榎並城を包囲され、天文18年(1549年)6月まで持ちこたえたが、父が救援に失敗して江口の戦いで長慶に討たれると榎並城から逃亡した。

戦後、細川晴元が13代将軍・足利義輝と共に京都から近江国へ逃亡すると、讃岐国の香西元成や丹波国の波多野晴通と通じ、長慶に対して徹底的に戦った。天文20年(1551年)3月に義輝の刺客による長慶暗殺未遂事件が起こると、混乱に乗じて元成と共に京都に侵入して撤退。7月に再度入京して相国寺に立て籠もったが、長慶の部将・松永久秀,長頼兄弟に相国寺を焼き討ちされ逃亡した(相国寺の戦い)。天文22年(1553年)に晴元と義輝が結託して長慶に挑んだ際は7月に元成と共に入京、8月に義輝らが霊山城を三好軍に落とされ再度近江へ逃げ出すと、9月に丹波に出没して八木城を落とし、城主・内藤国貞を討ち取った。しかし、松永長頼に八木城を奪回されて逃亡する。

永禄元年(1558年)9月には仇敵であった長慶の家臣となっている。以後は長慶の勢力拡大に貢献し、永禄5年(1562年)の畠山高政攻め(久米田の戦い・教興寺の戦い)に参陣して武功を挙げた。

永禄7年(1564年)に長慶が死ぬと、長慶の甥の三好義継の後見役の1人として台頭、三好長逸,岩成友通と共に三好三人衆と呼ばれ、松永久秀を含め三好家中で重きをなした。おしどりを形どった花押を用いていたという。永禄8年(1565年)3月には出家して釣竿斎宗渭と名乗り、同年5月19日、他の三人衆,松永久通と共に三好氏と対立する室町幕府13代将軍・足利義輝の御所を襲撃し殺害した(永禄の変)。

しかし、次第に畿内の主導権をめぐり久秀と三人衆との関係は悪化。11月16日、三人衆は河内飯盛山城を襲撃し、義継の身柄を河内高屋城に移すと、義継に久秀との断交を約束させ、義輝の従弟の阿波公方・足利義栄を14代将軍に擁立し、三好氏の本拠地である阿波の篠原長房の協力を得ることにも成功した。12月下旬には義栄に御教書を発行させ、軍を久秀の本拠地大和に進駐させ、筒井順慶らを味方につけ久秀を脅かした。一方の久秀は紀伊に逃れていた畠山高政,安見宗房らを扇動して高屋城を襲撃させ、永禄9年(1566年)2月に河内において畠山軍は三人衆に決戦に及んだが、三人衆は2月17日の上芝の戦いで畠山軍に大勝、久秀は大和へ退却する。4月に三人衆は再び大和に侵攻したが、久秀は城を脱出し堺において味方の軍を結集して、再び高屋城を脅かした。そのため三人衆は義継の親征を仰ぎ、摂津の池田勝正や淡路の安宅信康の援軍も得て久秀の3倍の軍で堺に迫ったため、5月30日に久秀は戦わずして逃亡した。この時、阿波の篠原長房が足利義栄を擁し大軍を率いて兵庫に上陸すると、三人衆はようやく長慶の喪を発表して葬儀を実行し、長房の援軍も得て三人衆は畿内の反対勢力をほぼ一掃することに成功した。

永禄9年8月23日(1566年)には義栄を摂津越水城に迎え主君として遇したが、これが義継の不興を買い、永禄10年(1567年)2月に義継は出奔、久秀を頼って三人衆と敵対するようになり、三好康長らも三人衆から離反したため、久秀は復権し三好家は再び分裂抗争することになった。大和での久秀の居城多聞山城をめぐる一連の戦闘で東大寺の大仏が炎上してしまう事件がおきたのもこの時期の戦乱においてである(東大寺大仏殿の戦い)。しかし、戦局は三人衆が有利で、東大寺での敗戦後から立ち直り久秀方の信貴山城を落とし多聞山城を包囲した。

永禄11年(1568年)9月、織田信長が足利義昭を擁立して上洛してくると、義継・久秀らが織田氏に接近する一方で、三人衆は信長との敵対の道を選んだが、9月29日に勝竜寺城と淀城が敗れるとほぼ総崩れとなり、宗渭も城主であった山城木津城から退いた。以後は石山本願寺や信長と不仲となった義昭らを巻き込み信長との抗争は激化したが、畿内での兵乱(元亀兵乱)が信長の優位で決着すると宗渭の動向は不明となった。死去した時期について、『二条宴乗記』における永禄12年(1569年)5月26日の記事から5月3日に阿波で死去したという説もある。家督は弟の為三が継いだ。

なお、豊臣氏に仕え、大坂夏の陣において88歳という高齢でありながら最期まで秀頼に従い戦死した三好清海という人物が宗渭の後身という俗説がある。また、講談に登場する真田幸村の部下の「真田十勇士」の1人である「三好清海入道」のモデルとされることがある。ただし宗渭自身は真田氏とは関係はない。また真田信繁の側室・隆清院は、三好康長の養子となった三好信吉(豊臣秀次)の娘とされているが、宗渭とは何の関係もない。

|