村上源氏

| G848:赤松範資 | 源 師房 ― 源 顕房 ― 源 季房 ― 赤松家範 ― 赤松範資 ― 在田朝範 | G849:在田朝範 | ● |

| リンク |

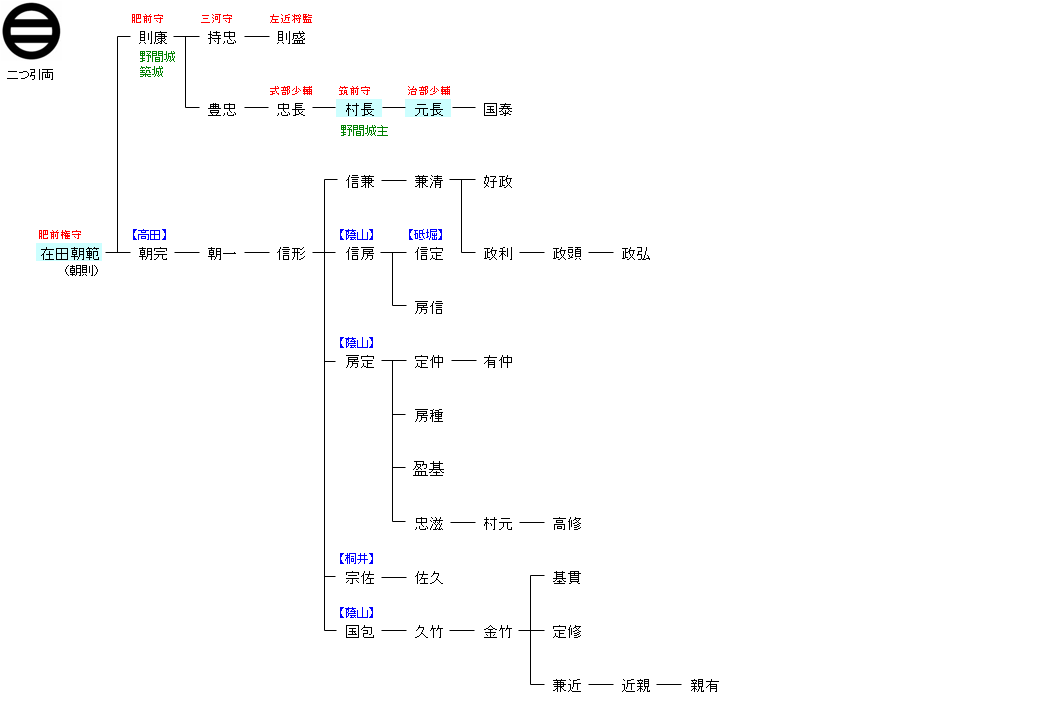

| 在田朝範 | 在田村長 |

|---|---|

| 在田氏は、播磨国加茂郡在田を名字の地とし、赤松円心の長男である美作守範資の次男・朝範(朝則)を祖とする、というのが通説である。朝範は叔父である守護・赤松則祐の養子となり、一家をたてて「在田殿」と呼ばれたという。赤松氏の庶流であるとはいえ、守護たる惣領家にとって本来は本家筋にあたる。文和4年(1355年)2月、足利尊氏の子・義詮が南朝軍と摂津神南山に戦って勝利を得たとき、赤松朝範は義詮に属して奮戦し、九死に一生を得たという。 |

永正18年(1521年)9月、浦上村宗が赤松義村を暗殺して領国支配の実権を握り、西播磨・東備前をその掌中におさめると、これに反発する勢力は浪人となり、義村の子・才松丸(政村のち晴政)を擁して村宗と戦った。この頃、在田氏は多可郡の野間に本拠地を移しており、同地に本格的に野間城を築いてそこに拠っていた。在田氏は反村宗派に一味して浪人衆を引き入れ、野間は北播磨における反村宗派の拠点となった。 |

| 在田元長 | |

|

永禄9年(1566年)8月、在田元長と国泰父子は連署して掟状を出し、多可荘内の普光寺の寺域を確定し、同寺の守護不入権を安堵したことが史料で確認される。また、年不詳だが、在田元長は、飾磨郡野里村金屋に鋳物師衆惣官職を安堵している。これは、小寺氏から黒田兵庫助利高を通じて元長に安堵状発給の依頼があり、それに応じたものだが在田氏が北播磨を制圧していたことがうかがえる。また、元長は野間殿と呼ばれており、野間が本拠地であったことが確認できる。 |