系図コネクション

<桓武平氏>高望王系

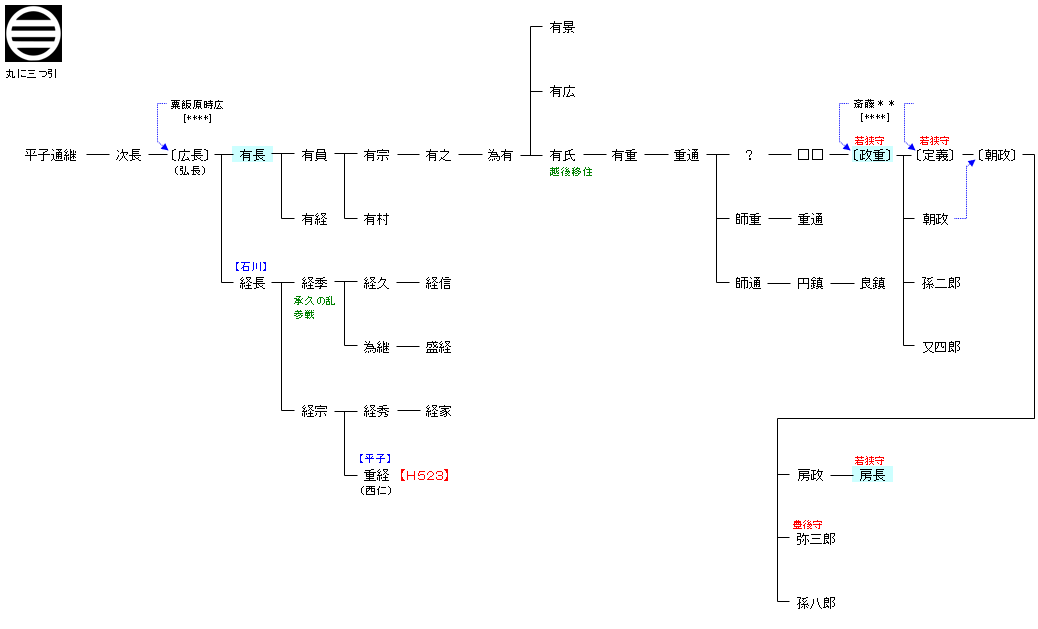

| H501:平 忠通 | 平 高望 ― 平 将常 ― 平 忠通 ― 平子通継 | H526:平子通継 |

| リンク | H527 |

| 平子有長 | 平子政重 |

|---|---|

|

治承4年(1180年)の源頼朝の旗揚げのとき、久良気三郎次長の曾孫にあたる平子弥平右馬允有長は宗家の三浦氏に加わって頼朝のもとに馳せ参じ、三浦氏の推挙を受けて御家人となった。以後、源平合戦に出陣し平家追討に功があった。有長は出陣にあたって磯子の真照寺を再興して平子一族の菩提寺とし、毘沙門堂を建立した。毘沙門堂に祀られた毘沙門像は、有長の影像といわれ今も真照寺に安置されている。 |

『平子系図』によれば、応永29年(1422年)に平子太郎左衛門尉から斎藤小三郎にあてた書状があって、子のない太郎左衛門尉が斎藤氏から牛法師丸を養子に迎えて所領を譲り、のちに実子ができても変更しないことを申し送ったものである。斎藤氏は上杉氏の奉行人・加判衆として活躍した譜代的な国衆で、同じ上杉氏の被官的立場にあった平子氏とは親しい関係にあったことがわかる。 |

| 平子房長 | |

| 平子房政のあとを継いだ房長は若狭守を称し、謙信麾下の将の一人として上杉軍の一翼を担った。永禄11年(1568年)、武田軍が信濃長沼に在陣していることを知った謙信がただちに関山城へ長尾景信らの援軍を送った。このとき、平子若狭守も宇佐美・須田氏らとともに在城した。平子氏はもう小千谷の一領主ではなく、上杉軍の一部将として軍団を率いつつ各地の番城の城将をつとめる存在となっていた。 |