<皇孫系氏族>継体天皇後裔

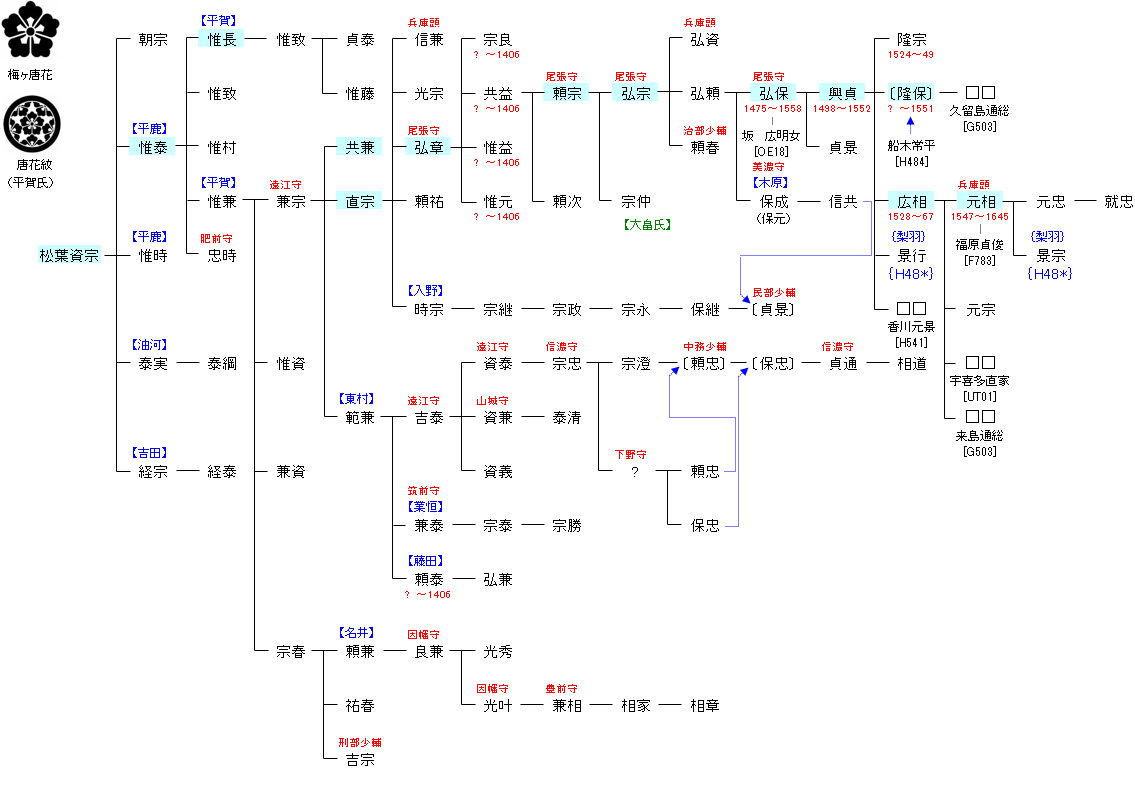

| MU01:三国友足 | 三国友足/人足 ― 松葉資宗 | MU02:松葉資宗 | ● |

| リンク |

| 松葉資宗 | 平鹿惟泰 |

|---|---|

| 資宗は『吾妻鏡』に松葉次郎とみえ、尾張国松葉庄を領有し松葉氏を称したのだという。 源頼朝の旗揚げに参加し、源平合戦における功によって、出羽国平鹿郡,安芸国高屋保,上総国桜屋郷, 越中国油田条などを領有するようになった。資宗は源実朝の学問所番衆を務めており、文人としての才能もあったようだ。 | 惟泰のときに出羽国平鹿郡に下向し、惟泰・惟時兄弟は出羽国平鹿郡にちなんで平鹿と名乗った。系図によれば、資宗には男子5人があり、嫡男の朝宗は三代将軍・実朝から諱字を賜ったとあり、2男・惟泰は北条泰時から、3男・惟時は北条時頼から一字を賜ったようで資宗一族は幕府内において相応の勢力を有していた。ちなみに、4男・泰実は油河、5男・経宗は吉田を称しているが、いずれも平賀郡内の地名であることから平鹿氏は惣領を中心に一族を郡内に配置して平賀郡の支配にあたったことがわかる。 |

| 平賀惟長 | 平賀共兼 |

| 平鹿氏が安芸国高屋保に下向したのは惟泰の子・惟長のときで、文永11年(1274年)の文永の元寇が契機であった。惟長は役が終わったのちも安芸にとどまり、高屋堀に御薗宇城を築いて所領の支配にあたり、平鹿を平賀に改めて安芸平賀氏の初代になった。とはいえ、平賀氏は出羽国平鹿郡を本領としており、安芸の所領の支配にあたったのは庶子であったようだ。 | 南北朝時代、兼宗の庶長子で高屋保にあった共兼は足利尊氏の西走に従った。以後、尊氏に属し、延文元年(1356年)には細川頼之のもとで戸野城攻略に功があった。 |

| 平賀直宗 | 平賀弘章 |

| 庶長子であった共兼は平賀氏の惣領であった弟の平賀直宗と家督相続で対立。この抗争に直宗が勝利した結果、直宗が高屋保に下向して高屋保の支配にあたった。これより平賀氏の本拠は安芸高屋保となり、出羽平鹿郡等は徐々に失われていった。 | 応永10年(1403年)、安芸守護職に山名満氏が任じられたが、平賀氏ら安芸の国人衆は満氏に対して従順ではなかった。満氏は実力で守護職の権威を示そうとして平賀氏を攻撃、弘章は御薗宇城に籠ると山名勢を迎え撃った。この事態に際して、毛利,熊谷,宍戸氏ら安芸国人衆の多くが平賀氏に味方して御薗宇城の後詰となり、 戦いは3年におよんだ。やがて、幕府の仲裁によって山名氏は平賀弘章,毛利備中守らを赦免し、平賀氏の武名はおおいに上がった。 |

| 平賀頼宗 | 平賀弘宗 |

|

弘章のあとは孫の頼宗が継ぎ、大内氏に属して永享6年(1434年)大友持直の討伐戦、同8年には豊後姫岳の戦い、つづいて同10年には大和国永享の乱鎮圧に出陣して越智氏討伐のため大和国内を転戦した。さらに、嘉吉の変が起こると、少弐氏攻めを命じられた大内教弘に従って九州筑前に出陣、千手城の攻防戦に活躍した。 |

幕府管領をつとめる斯波・畠山氏に家督をめぐる内訌が生じ、それに将軍家の後継問題が絡んで応仁元年(1467年)、 応仁の乱が勃発した。乱に際して平賀弘宗は西軍山名氏に属して出陣、応仁2年8月の京都相国寺の合戦における働きは目覚しく、戦後「鬼平賀」の異名をとった。 |

| 平賀弘保 | 平賀興貞 |

|

応仁の乱における船岡山合戦での弘保の奮戦はすさまじく、祖父と同じく「鬼平賀」の異名をとり尾張守に任じられた。 |

京から帰国した大内義興は九州に出陣、それをみた尼子経久は安芸に入って銀山城を攻略、東西条を支配下においた。このとき、弘保は大内方を離れて経久に属して銀山城攻撃に参加した。その後、弘保は新たに頭崎城を築き嫡男の興貞を城主に据えると、みずからは白山城に在って安芸の戦乱に備えた。尼子氏に転じた平賀氏に対して義興は大永5年(1525年)頭崎城を攻撃、落城は逃れたものの、大内氏の圧力は強まる一方であった。この情勢に苦慮した弘保はついに大内氏に帰服したが、頭崎城の興貞は尼子氏に属したままであった。かくして、平賀氏は親子が相争うという事態となった。平賀氏が分裂した背景には弘保と興貞の父子不和が原因であったというが、おそらく、父子が大内方と尼子方に分かれること平賀氏の生き残りを画策したものであろう。 |

| 平賀隆保 | 平賀広相 |

|

隆宗が毛利元就の与力として活躍、天文18年(1549年)、備後神辺城を攻撃中に死去すると、弘保は隆宗の弟・広相に継がせたいと願ったが、平賀氏の弱体化を狙った大内義隆は小早川家興平の弟・常平の子・隆保に平賀家を相続させたのである。隆保は尼子方であった父・常平が戦死したのち大内義隆に引き取られて成長、元服に際しては諱の一字を賜った青年であった。隆保は頭崎城に入ったが、当然ながら平賀氏家中は養子の一件を喜ばず、平賀氏系譜にも隆保の名は記されていない。 |

隆保の死後、毛利元就の奔走もあって広相が無事に平賀氏の家督を継承した。翌年、元就は平賀領に隣接する3男・小早川隆景に広相との兄弟契約を結ばせるとともに、天文22年(1553年)には嫡子・隆元、ついで次男・吉川元春にも広相との同盟を締結させて毛利・平賀両家の関係強化が図られた。対する弘保・広相らも元就に平賀家再興を謝し、忠誠を誓約する起請文を提出している。 |

| 平賀元相 | |

|

永禄10年(1567年)、尾張の織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると、 時代は信長を中心に天下統一への動きが活発化した。天正年間に入って信長の但馬・丹波・播磨への進攻が始まると、毛利氏は反信長勢力と手を結び 織田信長と敵対するようになった。そして、直接鉾を交えたのが、播磨から備前,備中へと兵を進めた羽柴秀吉であった。天正6年(1578年)、元相は別所氏を支援するため播磨に出陣、翌年には摂津花隈に転戦している。 天正10年(1582年)、織田信長が本能寺の変で斃れると、毛利氏と和議を結んで中国大返しを演じた豊臣秀吉が天下人へと駆け上った。以後、毛利氏は秀吉に属して各地に転戦するようになった。天正13年(1585年)、 元相は小早川隆景に属して四国の長曽我部攻めに出陣、讃岐国高雄城攻めに参加した。翌年には九州島津攻めに従軍して豊前宇留津の戦いに参加、さらに慶長2年(1597年)には朝鮮に渡海している。その間の慶長元年(1598年)、従五位下に叙位され豊臣姓を受けた。当時、元相の所領は18,000余石で、毛利氏家中における大身の 一人であった。 |