系図コネクション

<神皇系氏族>天孫系

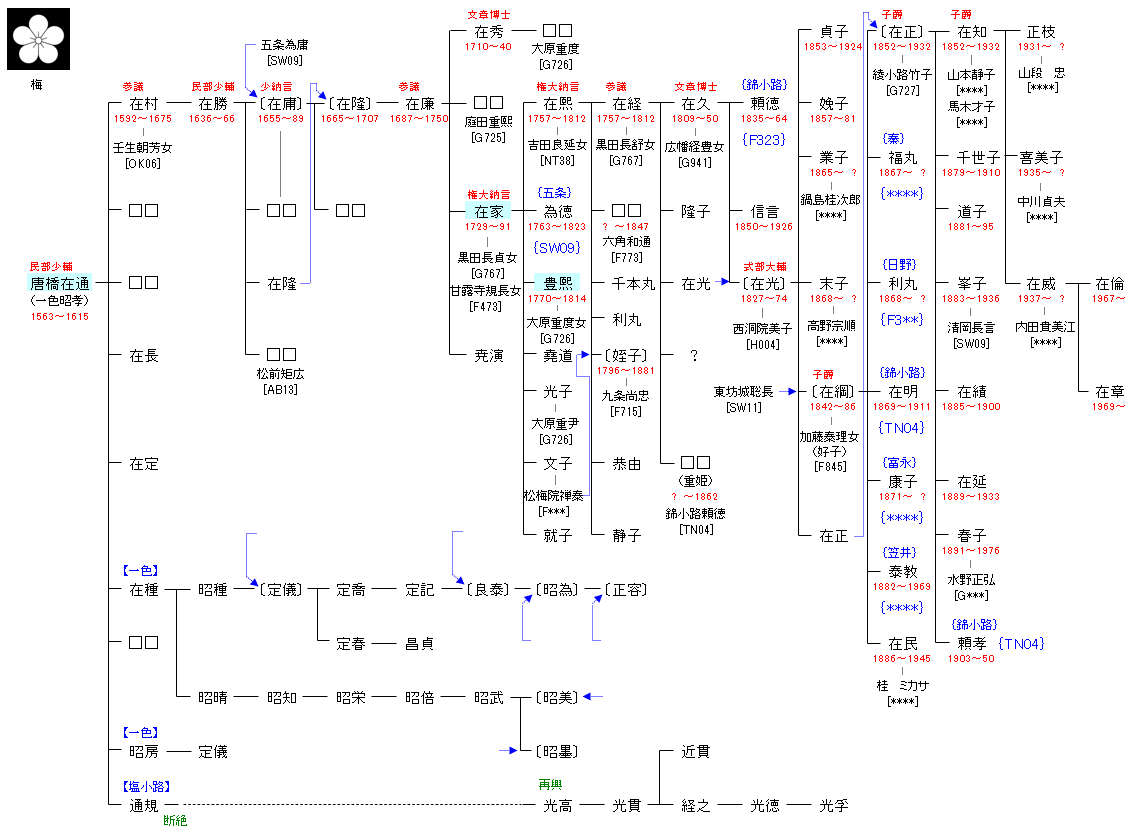

| SW16:唐橋公良 | 土師身臣 ― 菅原古人 ― 菅原道真 ― 唐橋在良 ― 唐橋公良 ― 唐橋在通 | SW17:唐橋在通 | ● |

| リンク | {SW09}{F323} |

| 唐橋在通(一色昭孝) | 唐橋在家 |

|---|---|

|

唐橋在名の2男として生まれた。母は、一色左京大夫某の娘。天正6年(1578年)4月16日、14歳のとき元服し、同日、正六位上に叙された。同日、文章得業生となった。初めは唐橋在通を名乗ったが、足利義昭に仕え、諱の「昭」の字と家紋を与えられたことで、一色昭孝を名乗った。義昭没落後は徳川家康に仕え、采地1000石を与えられ、高家となった。慶長年間(1596〜1615年)、京都において唐橋家を相続し、以後、隔年で在府した。晩年には唐橋家に復した。 |

在家は江戸期の有職故実の研究で知られる。元服について記した『冠儀浅寡抄』、笏について記した『畢用録』、高齢公卿の装束について記した『宿徳装束抄』、狩衣について記した『布衣群色便蒙抄』ほか著書を数多く残した。『宿徳装束抄』や『布衣群色便蒙抄』には生地について近世の通説を疑う研究的態度が見られるなど、考証的志向がある。永田忠原と親しく、子・在熙は忠原の弟子であった。日記に『蘭園記草』がある。また彼の逸話は『閑窓自語』に見える。 |

| 唐橋豊熙 | |

|

天明3年(1783年)2月2日に従五位下に叙爵されている。同4年(1784年)4月4日、秋月藩の黒田氏を継ぐために位記を返上し、江戸の秋月藩邸へと下った。しかし、後に黒田長舒が黒田氏を継いだため、豊熙は江戸から京都へと引き返した。秋月藩は、謝罪の意として豊熙の存命中は合力米を贈り続けた。 |