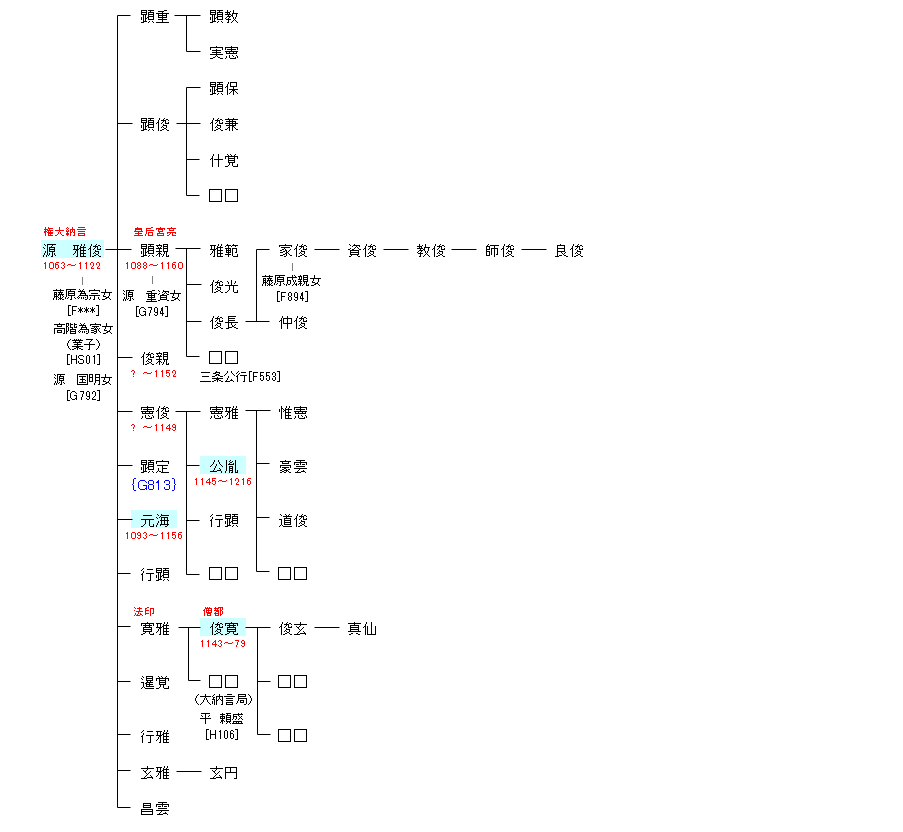

村上源氏

| G813:源 顕房 | 源 師房 ― 源 顕房 ― 源 雅俊 | G841:源 雅俊 | ● |

| リンク |

| 源 雅俊 | 公胤 |

|---|---|

|

京極大納言と号した。延久5年(1073年)叙爵。侍従,左近中将,中宮(藤原賢子)権亮などを経て、応徳元年(1084年)白河天皇の蔵人頭となり、応徳3年に堀河天皇の蔵人頭をも務めた。寛治5年(1091年)参議に任ぜられる。その後、正二位権大納言まで昇進した。議政官として右兵衛督,左右衛門督,春宮(宗仁親王=のちの鳥羽天皇)権大夫などを兼帯し、また白河院別当として若狭国,武蔵国の知行国主を務めた。保安3年(1122年)4月13日、59歳で薨去。 |

園城寺(三井寺)に入って叔父・行顕に天台,密教を学び、阿闍梨となる。1183年(寿永2年)律師に任じられている。源氏将軍家の帰依を受け、度々鎌倉に下向した。後に北条政子の願いにより源頼家の遺児である公暁を弟子として預かった。一方で後鳥羽上皇の信望も厚く、園城寺長吏,法勝寺別当,僧正に任じられている。当初は1198年(建久9年)法然が「選択本願念仏集」を著したとき、これを批判した「浄土決疑抄」を著したりしたが、後に念仏に帰依したとされる。曹洞宗の祖・道元に臨済宗の栄西への入門を勧めたことでも知られる。 |

| 元海 | 俊寛 |

|

平安時代後期の真言宗の僧。松橋大僧都とも称される。 |

後白河法皇の側近で法勝寺執行の地位にあった。1177年、藤原成親,西光らの平氏打倒の陰謀に加わって鹿ヶ谷の俊寛の山荘で密議が行われた(ただし『愚管抄』によれば、信西の子・静賢の山荘で密談が行われたとされている)。だが、密告により陰謀は露見し、俊寛は藤原成経,平康頼と共に鬼界ヶ島へ配流された。 |