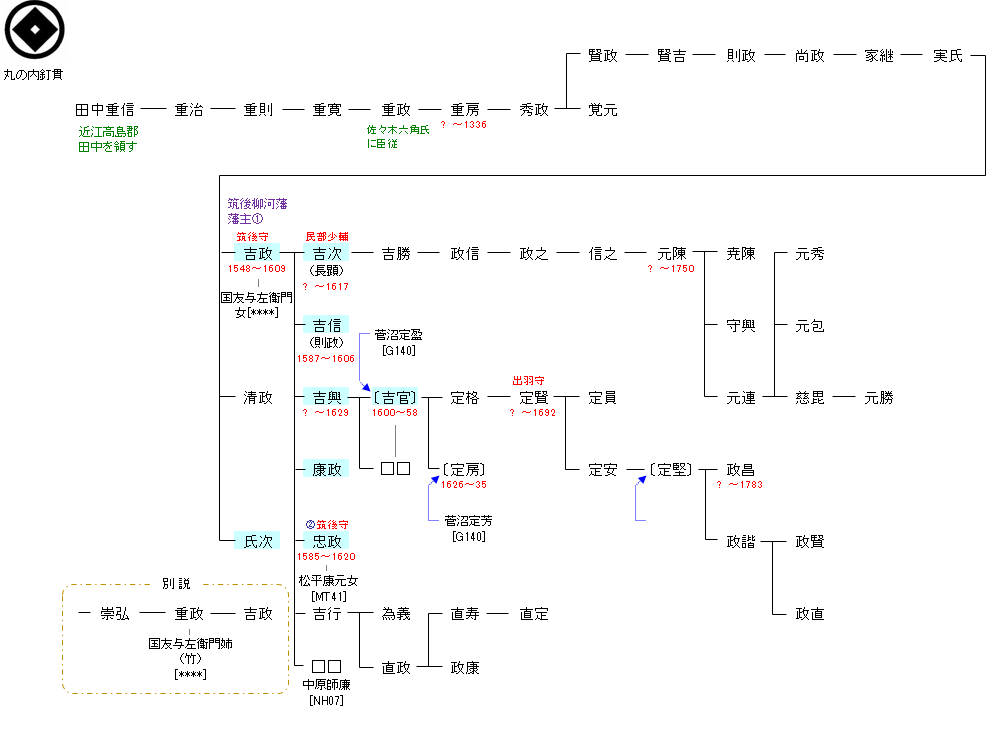

<皇孫系氏族>敏達天皇後裔

| TB12:橘 仲遠 | 橘 諸兄 ― 橘 島田麻呂 ― 橘 長谷麻呂 ― 橘 仲遠 ― 田中重信 | TB15:田中重信 | ● |

| リンク |

| 田中吉政 | 田中吉次 |

|---|---|

|

近江国高島郡田中村より出身。はじめ宮部継潤、ついで豊臣秀次に仕え五千石。1588年、叙位,任官し近江国で三万石。1591年、三河国で五万七千四百石を領し、1594年、三河国に隠居分四万石を加え、また豊臣氏直料三万石の代官となった。 |

父・吉政同様、豊臣秀吉に仕えて馬廻となり、天正12年(1584年)の小牧長久手の戦いに従軍した。のち父・吉政が近江八幡城主となった秀吉の甥・豊臣秀次の老臣筆頭に任ぜられると共にこれに仕え、一字を拝領して吉次と名乗る。奥州仕置においては本願寺の坊官・下間頼廉らと共に奥州一揆の中核をなす浄土真宗寺院と緊密に連絡を取り、奥州の争乱が畿内に波及しないよう努めた。父・吉政が岡崎城主の頃、西尾城を治めたという話もある。 |

| 田中吉信 | 田中吉興 |

|

慶長6年(1601年)、父・吉政が筑後国主となると、支城である久留米3万石の筑後久留米城主となった。慶長8年(1603年)、柳川から久留米に至る道路の整備をはじめ、城下町の形成も行った。 |

長兄の吉次は父と不和のため廃嫡され、次兄の吉信も病死していたことから、長幼の順では吉興が後継者となるところであったが、病弱を理由として弟の忠政が継嗣とされ、第2代筑後国主となった。のちに忠政から3万石を分知され、現在の久留米市田主丸町村島に居館を構える。田主丸の町並みも、そのころに作られたと思われる。 |

| 田中吉官 | 田中康政 |

|

元和8年(1622年)8月、秀忠の命により嗣子が居なかった筑後柳河藩田中家支流の田中吉興の娘婿となり、定官から吉官と改名、家督を相続し近江国野洲郡,三河国田原,上野国新田など2万石を領する。翌月、小姓頭に昇進した。 |

父・吉政が関ヶ原の戦いでの功績により筑後柳河藩に封じられると、慶長6年(1601年)9月に筑紫広門が築いた福島城の大規模な改修・拡張を行い、3万石を与えられた康政が城主として入った。慶長14年(1609年)2月に吉政が死去すると、口訥の病(吃音症)があり病身で虚弱であった康政に代わって、世嗣となっていた弟の忠政が家督を継いだ。 |

| 田中忠政 | 田中氏次 |

|

早くから父の策略で江戸の徳川家康のもとへ人質として送られ、このとき、家康の計らいで従五位下・隼人正となる。また、慶長10年(1605年)には江戸幕府2代将軍・徳川秀忠の上洛に随行した。 |

この系統は肥後細川藩士として続いていたが、吉政とは不和だったためか、柳川の田中本家断絶の折にも吉興に嗣子がない折にも養子を送ることはしていない。 |