<藤原氏>南家

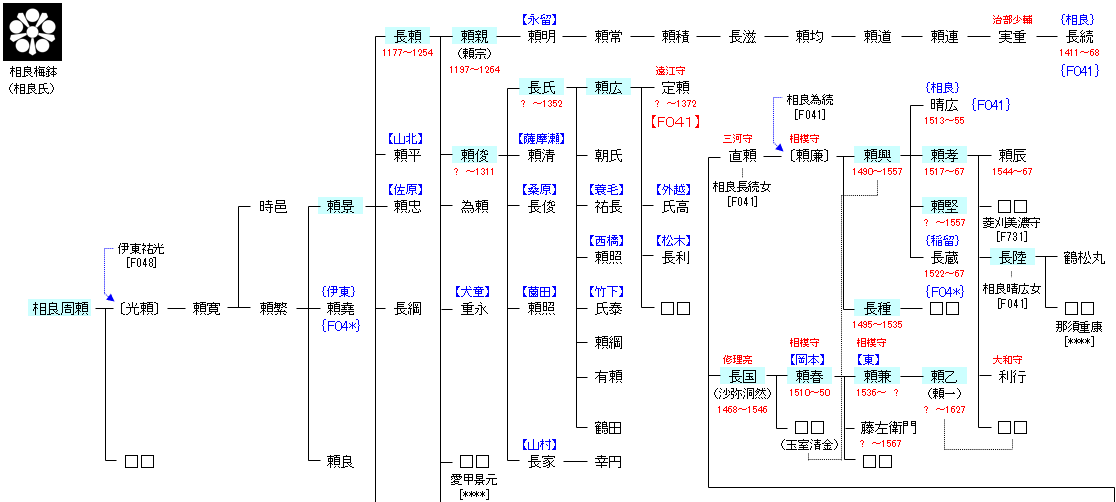

| F007:藤原為憲 | 藤原武智麻呂 ― 藤原乙麻呂 ― 藤原為憲 ― 相良周頼 | F040:相良周頼 |

| リンク | F041 |

| 相良周頼 | 相良頼景 |

|---|---|

|

藤原為憲の後裔にあたる周頼が遠江国榛原郡相良庄に住み、相良氏を称するようになったことに始まるという。とはいえ、為憲から周頼に至る間の系譜に関しては諸説があり、また、京の大夫職にあった周頼がいかなる事情で相良荘に移住したかも不明である。おそらく、藤原氏とはいえ末の流れである周頼にすれば、京での出世よりも父祖の縁を頼って地方の荘官職を志したものと思われる。 |

治承・寿永の乱の際に平家方についたため、源頼朝から領地を取られる。その後、謝罪につとめ許され、鎌倉政府に仕えるようなった。 |

| 相良長頼 | 相良頼親 |

|

治承元年(1177年)、遠江国佐野郡の相良荘で生まれた。父・頼景は、源頼朝より遠江守に任じられていた安田義定に逆らって相良荘の大半を失い、建久4年(1193年)に肥後国球磨郡の多良木荘を与えられ、追放同然で下向した。この時、長頼は相良荘の一部を相続して遠江に留まった。 |

鎌倉にて6歳で元服し「四郎兵衛尉頼親」と名乗った。幼くして、将軍・源実朝の鶴岡八幡若宮への参拝に同行して、前駆を任される栄誉を受けた。 |

| 相良頼俊 | 相良長氏 |

|

生年不詳。当初は大村(現人吉市内)の佐牟田に住み「佐牟田六郎」とも称した。寛元4年(1246年)3月5日、父・長頼から人吉荘の南方である経徳名外を譲り受け、さらに建長3年(1251年)3月22日には軍功の賞として成恒荘を授けられた。 |

生年不詳。弘安10年(1287年)、父・頼俊から家督を譲られて当主となった。延慶4年(1311年)、相良一族の心得や家法のようなものを記した長文の置文を書き残した。 |

| 相良頼広 | 多良木正任 |

|

嘉暦元年(1326年)、父・長氏より家督を譲られ、鎌倉幕府より所領である人吉荘,成恒荘らの地頭職に任じられ継承した。しかし、父が後見人として残って強い影響力があり、しばらくは惣領としての実権はなかったようである。 |

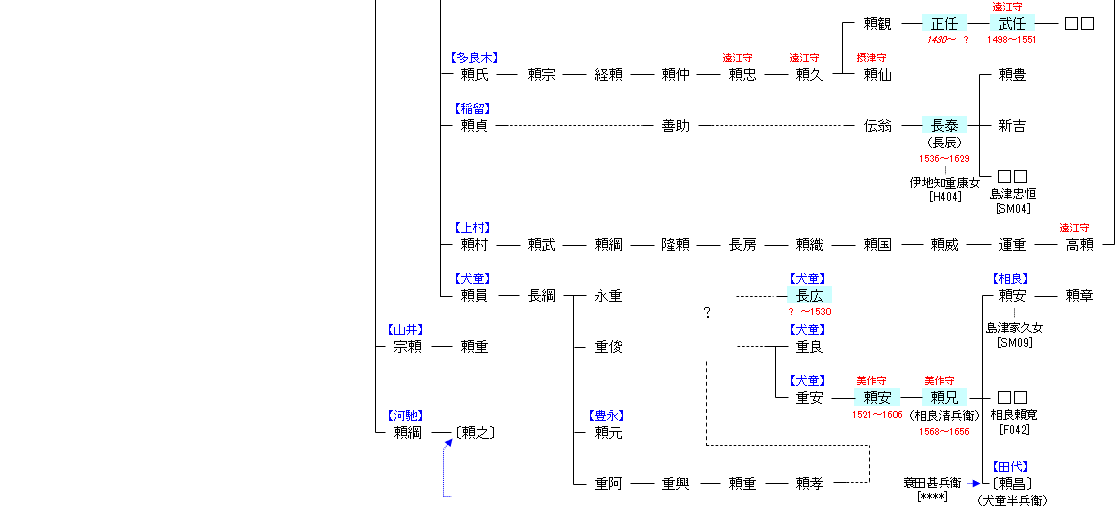

多良木相良氏(上相良氏)の一族とされる。文安5年(1448年)、相良氏の内戦であった雀ヶ森の戦いで、相良頼観は相良長続によって討ち取られた。相良正任は、この頼観の嫡子であった相良鬼太郎ではないかと推測されている。 |

| 多良木武任 | 稲留長泰 |

|

明応7年(1498年)、相良正任の子として生まれる。武任は大内義隆の右筆・奉行人として仕え、国人の統制と守護代の権力抑制、大名権力の強化に務めた。この行政能力を義隆に信任され、天文6年(1537年)1月8日、従五位下叙任・中務大丞如元、評定衆にも列せられた。 |

祖は肥後国相良氏で、相良氏の祖である相良長頼の5男・稲留頼貞の子孫である稲留善助が島津忠国に仕えて以降、代々島津家臣となっていた。長泰の代まで稲留姓であったが、島津義久の使者として相良義陽の元へ赴いた際、義陽の許可を得て以後、相良姓を名乗るようになった。 |

| 上村頼興 | 上村頼孝 |

|

頼興の祖父・上村直頼の室は相良氏12代当主・相良為続の姉で、父の上村頼廉は為続の3男が直頼の養子として入ったものであった。故に、13代当主・相良長毎は伯父にあたり、16代当主の相良義滋とは従兄弟にあたる。このように宗家と血を分けた関係であったことから、この時代の上村氏は相良一族内に於いて最も有力な庶家であった。 |

上村頼興の次男で上村氏14代当主。相良氏17代当主相良晴広は実兄。

|

| 上村頼堅 | 上村長陸 |

|

肥後国豊福城主。上村頼興の3男で相良氏17代当主・相良晴広の弟。相良氏が名和氏より取り戻した豊福城主及び地頭に任じられていたが、父・頼興の死後に相良領の兄弟による分割統治を目論み、兄・晴広の跡を継いだ相良義陽に対し、次兄・頼孝,弟・稲留長蔵と共に弘治3年(1557年)6月に反乱を起こす。しかし、6月10日に義陽の命を受け八代城から出兵した東山城守の率いた兵に城を攻められ落ち延びる。頼堅は八代鏡の内田という処に潜んでいたところを捕えられ、同所にある福善寺にて殺された。 |

肥後国相良氏の武将で上村頼孝の次男。父・頼孝は相良義陽に対して謀反を起こし後に殺害されるが、長陸は幼少であったために許され、成人すると義陽の勧めで、島津義弘と離縁していた義陽の別腹の妹である亀徳を貰い受け、また奥野地頭にも任じられた。 |

| 上村長国 | 岡本頼春 |

|

晩年は出家して修理入道沙彌洞然と称す。法号は単に洞然ともする。文化的に優れた博学の人物で、特に家史に詳しかったため、外孫の相良晴広に依頼されて、下相良氏の事績を記した貴重な歴史資料である『洞然居士状』を書き残した。同書は相良正史の源流とされる。 |

永正7年(1510年)、上村長国の子として生まれた。肥後岡本の地頭に任じられたことから岡本姓を名乗った。 |

| 東 頼兼 | 東 頼乙 |

|

父の岡本頼春は、相良氏17代当主・相良晴広の実父・上村頼興により天文21年(1552年:天文19年説あり)に暗殺されているが、頼兼はそのとき15歳であったために後難を免れ、成人後に嫡子・頼乙共々朴河内城の番を仰せ付かった。 |

父・頼兼と共に朴河内城の番を仰せ付かっていたが、天正7年(1579年)9月13日、島津家臣・新納忠元の軍勢に城が攻められると頼兼と頼乙は、自らの家族と城兵らは城に残し、2人のみで密かに湯浦まで落ち延びる。城は八代からの援軍により落城寸前で守られたが、翌年に忠元の軍勢80余名に再び攻められ落城、頼兼と頼乙は面目を失い自ら山中に蟄居するが、すぐさま許される。 |

| 犬童頼安 | 犬童頼兄 |

|

大永元年(1521年)、相良氏の家臣・犬童重安の子として誕生。 |

当初は延命院の稚児となっていたが、父・頼安が水俣城に籠城、苦戦していると聞き及び寺を抜け出して共に籠城、それ以後は武将として仕えた。深水長智はその才覚を認め、死去した嫡子の代わりに自らの後継にしようとしたが竹下監物に反対されたため、藩主・相良頼房の許しを得て、甥の深水頼蔵と同席とし二人を自らの後継の奉行とした。両者は非常に不仲であり、頼房もこれを憂慮し朝鮮出兵の際には両人に誓紙を書かせている。 |

| 犬童長広 | |

|

相良氏に仕える有力な重臣で、人吉の奉行を務めた。大永4年(1524年)の相良長定の謀反に加担し、当主・相良長祗を大永5年(1525年)に一族の犬童匡政に殺害させた。これにより長定を相良家の当主に擁立したが、大永6年(1526年)に長祗の兄・相良長隆が反乱(相良瑞堅の乱)を起こし人吉を奪ったため、長定と共に八代に逃亡した。 |