<藤原氏>南家

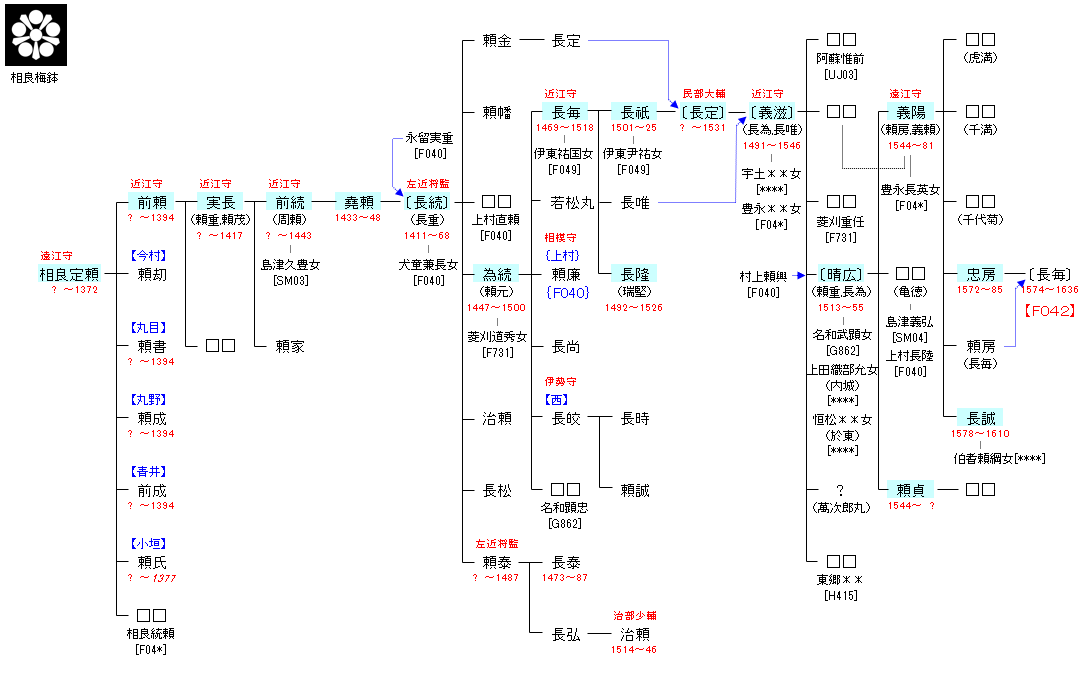

| F040:相良周頼 | 藤原武智麻呂 ― 藤原乙麻呂 ― 藤原為憲 ― 相良周頼 ― 相良定頼 | F041:相良定頼 |

| リンク | F042 |

| 相良定頼 | 相良前頼 |

|---|---|

|

南北朝の動乱期において、相良氏の宗家・分家は双方の陣営に分かれて戦った。 |

応安元年/正平23年(1368年)に父の隠居により家督を継いだとも、応安5年/文中元年(1372年)の父の死により家督を継いだとも言われており、その詳細や経緯は定かではない。 |

| 相良実長 | 相良前続 |

|

明徳5年(1394年)1月19日に父・前頼と叔父3人が都城で島津元久・北郷義久の連合軍の攻撃により戦死したために急遽、家督を継いで人吉城主となった。 |

当初は「宮内大輔周頼」と称したが応永年間に近江守に任ぜられ、また、応永20年(1413年)3月、阿蘇宮社を参詣する前夜に見た吉夢により「前続」と名を改めた。 |

| 相良堯頼 | 相良長続 |

|

父の前続が嘉吉3年(1443年)に急死したため、13歳の若さで家督を継ぐ。 しかし、文安5年(1448年)に上相良氏の多良木頼観・頼仙兄弟が外越地頭の桑原一族を始めとした国人達及び、蓮花寺などの山伏ら500余人,雑兵700余人を率いて人吉城を夜襲。不意を突かれた堯頼は菱刈氏を頼って落ち延びた。 |

肥後国球磨郡の山田城を領していたが、文安5年(1448年)に上相良氏の多良木頼観・頼仙兄弟が相良氏第10代当主・相良堯頼を追放した後、長続は薩州島津氏,豊州島津氏らの支持を受け、菱刈氏らの協力も得た長続は、直ちに多良木兄弟を討ち取って人吉城を支配下に置き、堯頼を復帰させることで上相良氏と下相良氏で分裂していた相良氏を、下相良氏のもとで統一することに成功した。そして堯頼が亡くなると、家督を継いで第11代当主となった。 |

| 相良為続 | 相良長毎 |

|

応仁元年(1467年)、父が病に倒れた後、為続の長兄・頼金が病弱、次兄・頼幡は夭折していたために3男の為続が家督を継いだ。翌年、父が死去すると実際に相良氏を取り仕切った。文明8年(1476年)に薩摩国牛山の島津三郎右衛門が舅である菱刈道秀を攻撃してくると、これを救うべく島津国久及び北原氏と共に三郎右衛門と会戦、その居城である牛山城をも攻略、為続は国久より牛屎院を与えられた。 |

明応8年(1499年)、父の隠居により家督を継ぎ、人吉城主となった。 |

| 相良長祇 | 相良長隆 |

|

文亀元年(1501年)3月13日、人吉城で生まれた。永正9年(1512年)、11歳の時に父・長毎から家督を譲られ、人吉城主となったが、幼弱のために永正15年(1518年)までは隠居した父が八代高田にて政務を見ており、実権は無かった。その後、父の死で、18歳にして名実ともに相良氏の惣領となった。 |

明応元年、人吉城で生まれた。11歳のときに剃髪して僧になり、瑞堅と号した。臨済宗の観音寺11世・伯元と12世・光秀和尚に師事し、後に京都に出て東福寺で学んだ。永正年間に帰国し、観音寺13世住職となった。 |

| 相良長定 | 相良義滋 |

|

父・頼金は、相良長続の長男でありながら不具で病弱であったために家督を継げなかった。頼金は他の城主になることもかなわず、中尾山の館に住んで、一子・長定を残した。 |

延徳元年(1489年)、人吉城で生まれた。永正9年(1512年)、父・長毎は隠居して嫡子の長祗に家督を譲った。長唯(義滋)は長祗よりも年長であったが、庶子であって宗家を継ぐ立場にはなかった。またもう一人の庶弟・瑞堅(長隆)は、同様の理由の他にすでに出家していたという事情もあった。 |

| 相良晴広 | 相良義陽 |

|

永正10年(1513年)、相良氏の一族である上村頼興の長男として生まれる。父の頼興は相良氏内部で絶大な影響力を持っていたため、享禄3年(1530年)に長唯より相良氏の内紛鎮圧を援助する見返りとして長唯の養子に長男を入れさせた。これが晴広(当初、長為,為清)である。天文5年(1536年)11月、祖父の洞然(上村長国)より、相良家の家督継承者としての心得等を記した『洞然長状』を送られている。 |

天文13年(1544年)2月8日、相良晴広の嫡男として木上村上田の館で生まれた。幼名は万満丸(萬満丸)。同年同日生まれの庶弟に徳千代(頼貞)がいた。弘治元年(1555年)8月12日に父・晴広が死去し、12歳にして家督を継承して人吉城主となった。幼少であったこともあるが、もともと父の時代にも強い影響力を持った外祖父の上村頼興が実権を引き続き握った。頼興は晴広に代って鷹峯城(八代城)に入って輔佐することになった。 |

| 相良頼貞 | 相良忠房 |

|

天文13年(1544年)、相良晴広の次男として生まれるが、偶然にも腹違いの長男・義陽と同じ日に誕生した。その気性はたいへん荒く、これを憂えた父・晴広により出家させるようにと遺命されていたため、弘治2年(1556年)、永国寺に入れられ泰雲和尚に弟子入りして「奝雲祖栄」と称する。 しかし、元来武勇を好む性分であったため、20歳を過ぎた頃に勝手に還俗し八代に住むようになった。その後、島津氏の水俣城攻めが開始される前後に義陽と対立、八代の谷山に押し込められたが逃げ出し、飯野(あるいは栗野とも)に移り住んだという。 |

元亀3年(1572年)、第18代当主・相良義陽の長男として生まれる。難産であったと云う。天正9年(1581年)、島津氏の侵攻の前に降伏する際、亀千代は弟の長寿丸(頼房)と共に島津氏への人質として差し出された。 |

| 相良長誠 | |

|

19代当主・忠房,20代当主・頼房の同腹の弟として生まれる。天正13年(1585年)、忠房が病死し、島津氏の人質となっていた頼房が家督を継ぐことになったため、頼房に代わり薩摩国出水に半年程人質として過ごした。天正15年(1587年)4月、豊臣秀吉が九州征伐で八代まで進軍した折、島津氏を救うべく日向国へ出征していた頼房に代わり、深水長智に伴われて秀吉へ降伏すべく謁見している。 |