<藤原氏>南家

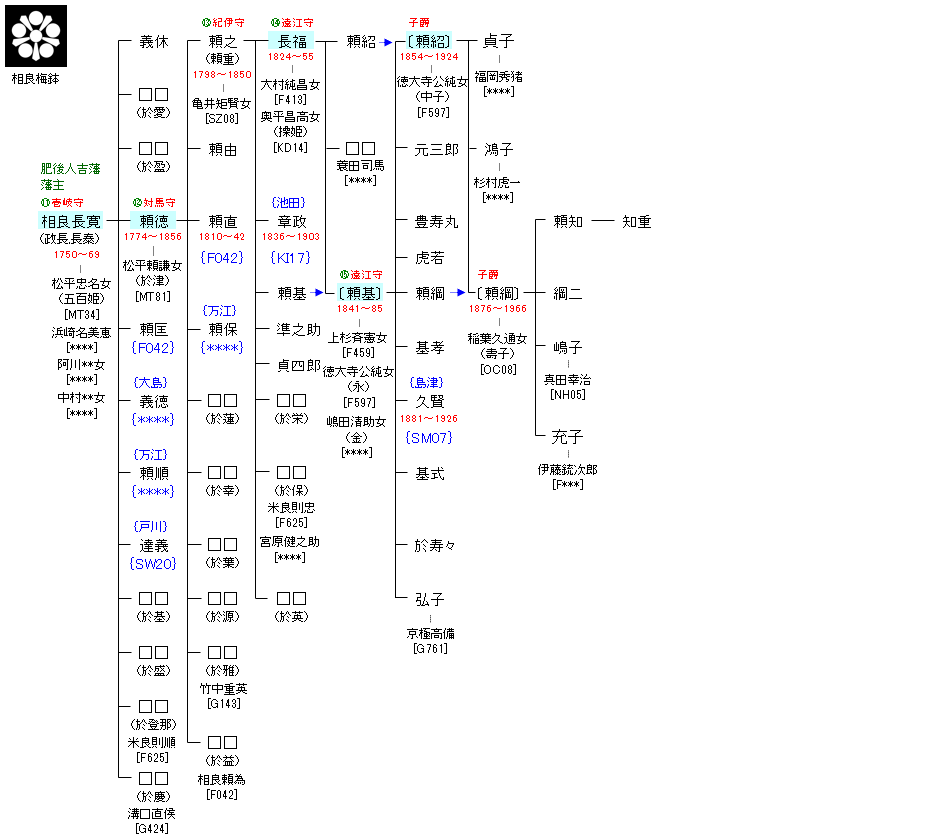

| F042:相良長毎 | 藤原武智麻呂 ― 藤原乙麻呂 ― 藤原為憲 ― 相良周頼 ― 相良定頼 ― 相良長毎 ― 相良長寛 | F043:相良長寛 | ● |

| リンク | {F042}{SW20}{KI17}{SM07} |

| 相良長寛 | 相良頼徳 |

|---|---|

|

宝暦元年(1751年)12月6日、備前岡山藩主・池田宗政の次男として生まれる。幼名は護之進。のち初名の政長を名乗る。 |

安永3年(1774年)5月16日、第11代藩主・相良長寛の長男(庶長子)として生まれる。はじめ世子は嫡子(正室の子で次男)の義休と決まっていたが、義休は寛政4年(1792年)9月25日に江戸にて乱心し、樅木九郎兵衛を斬殺したため、寛政5年(1793年)1月28日に廃嫡され、代わって頼徳が世子に指名された。寛政6年(1794年)12月16日に従五位下・志摩守に叙任する。享和2年(1802年)2月5日、父の隠居により家督を継ぐ。 |

| 相良長福 | 相良頼基 |

|

文政7年(1824年)閏8月19日、第13代藩主・相良頼之の長男として生まれる。天保9年(1839年)12月16日、従四位下・遠江守に叙任する。天保10年(1839年)7月17日、父の隠居により家督を継いだ。 |

天保12年(1841年)5月12日、第13代藩主・相良頼之の4男として生まれる。安政2年(1855年)に兄で第14代藩主の長福が死去した。このとき、長福には実子の頼紹がいたが幼少のため、弟である頼基が養子となって家督を継いだ。 |

| 相良頼紹 | |

| 人吉藩13代藩主相良長福の長男。子爵となり貴族院議員。父が没した時は幼少であったため、叔父の頼基が14代藩主となる。頼基の養子となり、明治8年(1875年)5月22日、頼基が隠居し家督を継ぐ。明治14年(1881年)、伊藤博文の憲法調査に随行する。明治17年(1884年)7月8日、子爵に叙爵。大正13年(1924年)に死去。頼基の子の頼綱が家督を継いだ。 |