|

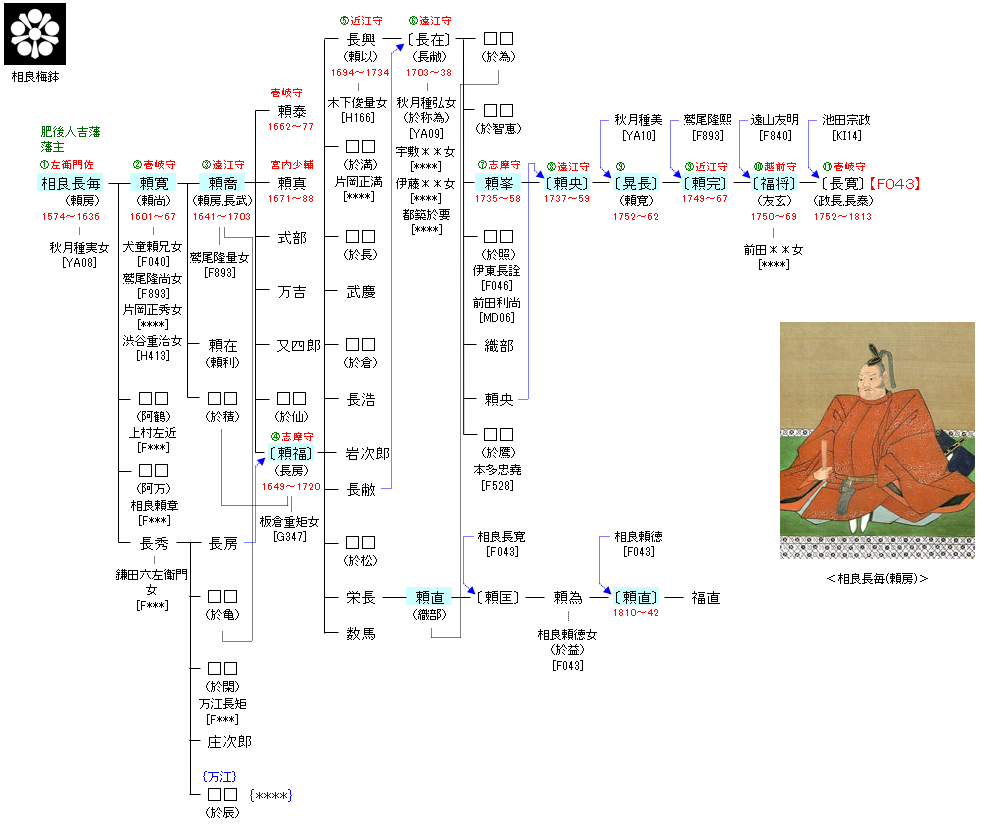

天正2年(1574年)5月4日、相良義陽の次男・長寿丸として生まれた。義陽の代より相良氏は、宿敵であった島津氏の支配下となる。天正9年(1581年)に響野原の戦いで父・義陽が戦死すると、10歳の兄の亀千代が家督を継ぎ、家臣の深水宗方と犬童休矣がこれを輔佐することになった。両人は協議してこの難局を切り抜けるために義陽の他の一子を島津義久に人質として出すことで家の安泰を図ろうと考え、井口八幡神社で籤をして8歳の長寿丸が吉を得た。亀千代は元服して四郎太郎、長寿丸は元服して四郎次郎という通称を名乗り、義久に四郎次郎が人質として薩摩に入ることを願い出ると、義久は喜び、改めて四郎太郎に島津家先祖の忠の字を偏諱として与え、忠房と名乗らせた。

翌年、四郎次郎は兄より頼房の名を賜り、人質として薩摩国出水に送られた。しかし天正13年(1585年)2月、忠房が急逝したため、弟の藤千代(長誠)と人質を代わって、12歳で家督を継承した。

以後も島津氏に従うが、大友氏攻め従軍が命じられ、8月10日、島津義弘の配下として、家臣の深水宗方,犬童休矣と頼兄親子が若い主君に代わって球磨の兵を率いた。御船で大友側の阿蘇勢と戦った後、10月、日向道から豊後国に侵攻する島津義久・島津義弘の軍勢に加わった。天正14年(1586年)1月、高森城攻囲戦に参加。この戦いで深水宗方は一子の深水摂津介を失った。球磨勢は隈府城に駐屯し、島津勢が肥後国を席巻するのを助けた。さらに筑後・筑前への攻撃にも球磨勢は加わった。

天正15年(1587年)には島津氏はほぼ九州を平定したが、豊臣秀吉の九州征伐が動き出して一気に情勢が変わった。犬童休矣は伊集院三河守と共に豊後の萱迫城にいたが、3月18日に阿蘇の坂梨城に退却した。深水宗方は伊集院忠棟と共に同じく豊後の切禿城にいたが、葦北に退却。島津勢の総崩れとなって薩摩に撤退する中で、球磨勢も人吉に撤退した。

豊臣秀長が耳川を渡って山田有信の守る高城を包囲すると、島津義久・島津義弘は救援に赴くことになり、頼房も犬童休矣を従えて出陣し、日向国で合流した。他方、4月15日に秀吉が八代に入ったことを聞いた深水宗方は、すでに戦利なしとして、相良長誠を奉じて八代に赴き、秀吉の陣所に伺候して所領の安堵を切に哀願した。秀吉は深水宗方に同情し、所領安堵を許した。深水宗方はすぐに使者を日向に送った。頼房は17日にこれを知ってすぐに陣払いをしたので、寸前で根白坂の戦いに参加しなかったが、球磨の士の何人かはこれを潔しとせずにそのまま島津義弘の家臣となった。

4月23日、佐敷に入った秀吉の元に馳せ参じ、頼房は深水宗方と犬童休矣をつれて拝謁した。以後、秀吉に仕えることになり、豊臣側に寝返って球磨勢も薩摩に侵攻した。九州平定後、大平寺の秀吉陣所には、深水宗方が名代として勤めていたが、彼が連歌の達人であることを推薦する者があって、秀吉の前で歌を詠み、その外征の意をすでに知っていたかと喜ばれ、大坂に来て直臣になるようにと言われるほど大変気に入られた。深水宗方はこれを固辞するが、秀吉の彼への高評価が相良家にとって大いに利益となった。

天正15年(1587年)、頼房は宮内大輔を名乗るようになった。新たに肥後領主となった佐々成政の統治に国人衆が反発して肥後国人一揆が起こると、秀吉は島津義弘と伊集院忠棟に一揆鎮圧の助成するよう命じたが、成政はこれを疑い、乱に乗じて自分を攻め殺そうするものと勘違いして、頼房に檄を飛ばし、義弘らの入国を阻むよう要請した。頼房はこれに従って佐敷で防戦。伊集院忠棟がすぐにこれを注進したため、秀吉は激怒した。深水宗方が急ぎ大坂に赴いて、秀吉に陳謝して行き違いを説明し、島津氏と和解すべく働いたので、肥後国人衆が尽く罰せられる中にあっても、相良家は何とか処罰を免れた。しかし功臣・深水宗方も天正18年(1590年)に亡くなった。

天正20年(1592年)2月1日、頼房は青井阿蘇神社に参詣して目前に迫った外征祈願をし、そこで深水頼蔵と犬童頼兄(軍七)に相良姓を与え、頼蔵を自らの軍師に頼兄をその補佐役と定めた。両名は不仲であり、陣中で不和を起さぬように誓書を交わさせた。しかし、名護屋城在陣中に両名は諍いを起こし、深水頼蔵は国許に帰ってしまった。竹下監物(深水一族)がこれを諭したので、結局、頼蔵は出征することになった。

文禄元年(1592年)、文禄の役が始まると、頼房は深水頼蔵や犬童頼兄と共に760余人(他説では800人)を率いて出征して、加藤清正配下の二番隊に属した。ところが遠征中、国許では騒動が起きていた。竹下監物の一族の1人が出征拒否を理由に領地を没収されたのを、監物は犬童一族の陰謀と思い、湯前城に立て籠もり、犬童氏を滅ぼそうと檄を飛ばすという事態に発展していた。領国の乱は朝鮮にいた頼房の耳にも届き、深水頼蔵を疑って責めたが、彼は知らぬと言い、関与を否定した。文禄3年(1594年)8月15日、頼房は朝鮮より家臣を派遣して監物に切腹を命じた。上意に誰も逆らえず、監物とその二子,郎党ら数名が腹を切って事は収まったが、この騒動は長く相良藩の禍根となった。

頼房は、文禄4年(1595年)に犬童頼兄を先に帰国させて休矣と共に領国の鎮撫を命じた。慶長元年(1596年)に帰国した際、途中まで同行した深水頼蔵は(暗殺を恐れて)加藤清正の元に出奔し、実父の深水織部も同じく出奔した。頼兄はその妻子を軟禁したので、竹下監物の旧臣ら数十名が湯前から人吉にきて奪還を図り、再び騒動となった。奪還は諌止されたが、関係のない町家で殺傷事件が起こされた。頼蔵は加藤家領の佐敷に入り、それを追って深水一族から出奔者が相次いだが、これを犬童頼兄は監視させ、頼房の命をうけて73名を一挙に誅殺した。これは私闘を禁じた秀吉の惣無事令の明確な違反であり、頼蔵が清正を通じて訴え出たため、奉行である石田三成が頼蔵と頼兄を呼び寄せて吟味することになった。しかし頼兄は弁が立つ上に、石田三成は加藤清正に敵意があり、頼兄に一方的に味方した。

慶長の役が始まると、再び頼房は出征して加藤清正の配下となり、特に安辺城の防戦と、蔚山城の戦いで功を挙げ、秀吉から感状を与えられた。頼房は戦利品として朝鮮人捕虜を数十名連れ帰ったが、彼らを住まわせた場所が唐人町(現在の人吉市七日町)で、その中の陶工が開いた窯が、上村焼窯である。

慶長4年(1599年)1月、後陽成天皇より従五位下・左衛門佐に叙された。また、豊臣姓を下賜された。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、初めは石田三成の檄に従い、頼房は犬童頼兄を従えて上京。西軍に加わって伏見城の戦いなどに参加し、相良家臣・神瀬九兵衛は先登の功をあげた。しかし他方で、頼兄は、家康家臣の井伊直政と内通して謀議を進めていた。9月15日、関ヶ原本戦で西軍が壊滅すると、頼房は同じく大垣城に籠城していた秋月種長・高橋元種兄弟(彼らも水野勝成の工作で内応していた)と共同で東軍に寝返り、熊谷直盛,垣見一直,木村由信・豊統父子らを城内で謀殺し、東軍に降伏した。頼房と頼兄は不承不承に西軍についたと主張し、井伊に内通していたことから家康に所領を安堵され、人吉藩2万石の初代藩主となった。

慶長9年(1604年)6月、頼房は伏見にいた老母・了信尼を江戸に人質として差し出したが、これは西国の大名の母としては最初の江戸詰の例だったため、徳川秀忠は喜び、備前実長の刀を授け、老母にも終生月俸50口を与えた。

大坂の冬陣には出陣せず、夏の陣には一応出征したが、到着した時には戦闘はすでに終わっていた。

慶長12年(1607年)、頼房は嫡子・長寿丸を連れて駿府で家康に拝謁し、江戸でも秀忠に拝謁した。このとき長寿丸は頼尚と名を改めた。元和元年(1615年)、椎葉山騒動があって相良藩も鎮圧に参加したが、幕府軍の山中での戦いは難航。結局は、数百名が斬首され、椎葉村一帯が天領となるが、鎮圧の功績が秀忠に評価されて、その管理と実質的な支配は隣接する相良藩に任された。

寛永6年(1629年)、江戸にて名乗りを替えて左衛門佐を主に用いるようになった。寛永9年(1632年)、年老いた頼房は大垣城で裏切り殺した面々と石田三成の追善供養を頼兄に命じた。寛永13年(1636年)6月13日に死去。享年63。

|

慶長5年(1600年)12月13日、初代藩主・相良頼房の長男として生まれる。寛政13年(1636年)、父の死去により家督を継ぐ。寛政14年(1637年)の島原の乱では、自らは江戸に参勤していたため、家臣を出陣させた。

寛政16年(1639年)、頼寛は父の時代からの重臣である犬童頼兄を「専横の士である」として幕府に訴えた。これにより頼兄は幕府に召還され、小田原藩仮預かりの身となる。この間に江戸屋敷より国許への使者として、神瀬外記が遣わされた。遣いの内容は、頼兄の養子・犬童頼昌を引き続き藩士として取り立てる、というものであった。しかし、「お下屋敷」と呼ばれる頼兄の屋敷に呼ばれた外記は、頼昌らに殺害された。これは頼昌が養父の身を心配し、またこれは謀略だと疑ったためだとされている。そして頼兄の一族はお下屋敷に立て籠もり、藩兵がこれを取り囲んで戦闘となった。結局、頼兄の一族181人が全員が討ち死に、または自害により死亡した。そして頼兄も寛政17年(1640年)、幕府の裁定により津軽藩に流刑となった(お下の乱)。

正保2年(1645年)3月、300石取りの上士である村上顕武が、一族を招いて先祖供養の法要を行っている最中に、顕武の養子である万江角兵衛とその実兄である柳瀬長左衛門が乱入し、一族約70名を惨殺した事件が起こる。直後に角兵衛と長左衛門は自決しているため、事件の詳細は現在でも明らかではないが、原因は村上顕武に嗣子が無く、跡継ぎとして万江角兵衛を養子として迎えようとした。ところが角兵衛の生母の出自が低身分だったために、顕武の妻が養子縁組に反対して夫に訴え、顕武も養子縁組を一時中断したために起こった事件であるとされている(村上一族鏖殺事件)。

寛文4年(1664年)閏5月7日、長男・頼喬に家督を譲って隠居し、寛文7年(1667年)6月29日に死去した。享年68。

|