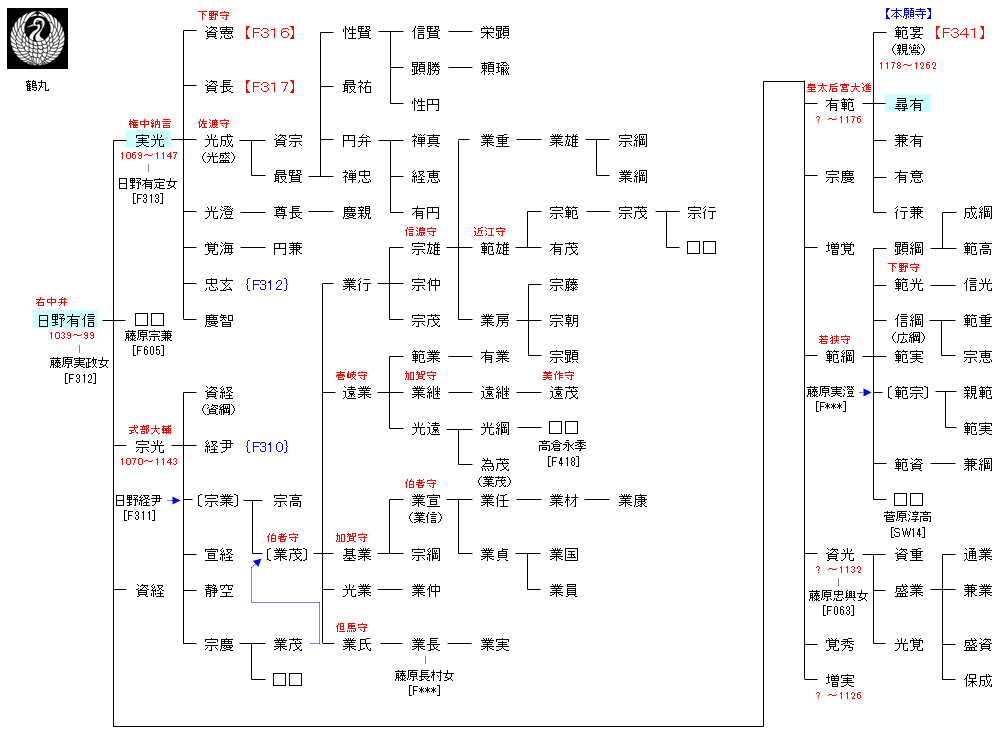

系図コネクション

<藤原氏>北家 真夏流

| F313:日野実綱 | 藤原鎌足 ― 藤原房前 ― 藤原内麻呂 ― 藤原真夏 ― 日野資業 ― 日野実綱 ― 日野有信 | F315:日野有信 |

| リンク | F316・F317・F341・{F310}{F312} |

| 日野有信 | 日野実光 |

|---|---|

|

文章生,文章得業生を経て対策に及第し、康平8年(1065年)後冷泉天皇の六位蔵人に補せられる。治暦4年(1068年)後冷泉天皇の崩御に伴って蔵人を去るが、同年従五位下に叙爵した。白河朝では、実仁親王の東宮学士を務める。 |

寛治5年(1092年)文章得業生になる。因幡権掾,縫殿助,右衛門少尉を歴任し、康和2年(1100年)従五位下に叙爵。勘解由次官,右衛門権佐,右少弁,防鴨河使を歴任。天仁3年(1100年)左衛門権佐に任ぜられる。周防介を兼任し、天永2年(1111年)正五位下に陞叙。永久3年(1115年)左少弁に進み、保安元年(1120年)近江守に任ぜられる。勧学院別当,右中弁を歴任し、保安4年(1123年)従四位上・左中弁に叙任される。天治2年(1125年)には正四位下に昇り、大治5年(1130年)右大弁となる。天承元年12月(1132年1月)参議に任ぜられて、左大弁,勘解由長官を兼ねる。翌年には美作権守も兼任。 |

| 日野尋有 | |

| 親鸞の弟。幼くして比叡山に登って出家した。弘長2年(1262年)に親鸞が死去した場所は尋有の住坊「善法坊」と伝えられている。善法坊跡地は現在は京都市立柳池中学校の敷地内になっており、明治21年(1888年)に「見真大師遷化之旧跡」の石碑が建立されている。 |