<藤原氏>北家 九条流

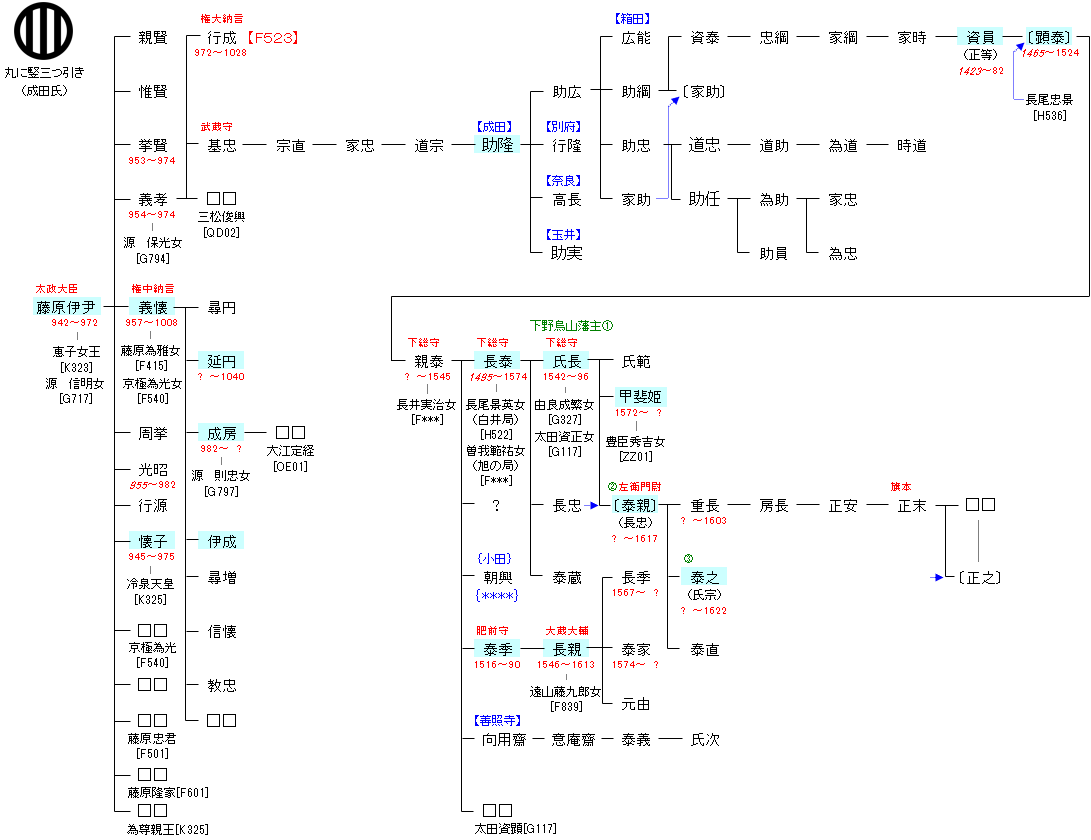

| F521:藤原師輔 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原良房 ― 藤原忠平 ― 藤原師輔 ― 藤原伊尹 | F522:藤原伊尹 |

| リンク | F523 |

| 藤原伊尹 | 藤原義懐 |

|---|---|

|

天慶4年(941年)従五位下に叙された後、蔵人,美濃介,伊予守などを兼任した。ところが、天徳4年(960年)に父・師輔が急死すると、九条流は存亡の危機を迎えた。だが、憲平親王を皇太子と定めた村上天皇の強い意向で、同年の除目で参議に進み、康保4年(967年)に従三位に昇り、続いて上臈4名を飛び越して権中納言に転じる。その間に弟の兼通・兼家を相次いで蔵人頭に送り込むことに成功して、村上天皇との関係を維持した。同年、村上天皇が崩じて安子所生の皇子・憲平親王が即位(冷泉天皇)。父の師輔は既になく、伯父の実頼が関白太政大臣となったが、天皇との外戚関係がなく力が弱かった。一方、伊尹は天皇の外伯父として、権大納言に任じられ、翌安和元年(968年)正三位に昇る。伊尹は冷泉天皇に娘の懐子を女御として入内させ、師貞親王が生まれている。 |

天禄3年(972年)、16歳の時に従五位下に叙せられるが、同年に父・伊尹が急死し、2年後の天延2年(974年)には二人の兄(惟賢,義孝)が同日に病死するという災難に見舞われ、若年時は不遇の時代を過ごす。ただ、同母姉の冷泉天皇女御・懐子が生んだ皇太子・師貞親王がおり、その数少ない外戚として、天元2年(979年)には春宮亮に任ぜられている。 |

| 藤原懐子 | 延円 |

|

応和3年(963年)頃、皇太子・憲平親王(のちの冷泉天皇)に入内。康保4年(967年)冷泉天皇即位で更衣、さらに同年に女御宣下を受け従四位下。安和元年(968年)第一皇子・師貞親王 (花山天皇)を出産、同2年(969年)冷泉天皇退位により師貞親王が立太子。天延2年(974年)従二位に進み、同3年(975年)31歳で薨去。永観2年(985年)、花山天皇即位で皇太后を追贈された。 |

平安時代中期の僧、絵師。父とともに比叡山飯室の安楽律院に住したことから飯室阿闍梨とも称される。 |

| 藤原成房 | 藤原伊成 |

|

数え年5歳の寛和2年(986年)に寛和の変が発生。成房の従兄弟に当たる花山天皇の後を追って、父の権中納言・藤原義懐が出家している。 |

『権記』によると、長保2年(1000年)に兄・成房の舎弟であった薬壽が加冠し、内蔵頭・藤原陳政が理髪を行ったとの記事があり、これが伊成を指す可能性がある。 |

| 成田助隆 | 成田資員 |

|

出自は藤原氏説と、武蔵七党の一つ・横山党説がある。少なくとも鎌倉時代以前、武蔵国北部に拠っていたとみられる。 |

室町時代後期の武蔵国の国人領主と考えられている。成田顕泰の養父で出家後に法号「正等」と名乗り、号を自耕斎とされる。受領名は左衛門尉後に下総守。『文明明応年間関東禅林詩文等抄録』掲載の「自耕斎詩軸并序」にのみ見える人物だが、ここには「岩付左衛門丞顕泰父故金吾、法諱正等」とあるだけで成田氏であるとは書かれていない。「成田系図」にも正等という人物の記載はないが、顕泰の父・資員とみなす見解もある。 |

| 成田顕泰 | 成田長泰 |

|

総社長尾氏5代当主・長尾忠景の3男として誕生。成田正等(自耕斎、岩付正等)の養子となる。文明12年(1480年)、養父・正等が隠居し家督を継いだとされる。 |

明応4年(1495年)頃、成田親泰の子として誕生。当初は関東管領・上杉憲政に仕えていた。天文14年(1545年)4月、父・親泰が没し家督を継ぐと、主家が後北条氏との抗争で衰えていたため、5月には後北条氏に服した。その後、永禄3年(1560年)、関東管領に就任した上杉謙信が関東に進出すると、その配下になる。しかし謙信が小田原城を包囲して後に帰国すると(小田原城の戦い)、北条氏康に降伏し家臣となった。 |

| 成田氏長 | 成田甲斐姫 |

|

永禄6年(1563年)、上杉謙信の侵攻によって隠居を余儀なくされた父・長泰に代わって家督を継ぐ。永禄9年(1566年)に父から寵愛される弟・長忠(泰親)と家督を争うが、宿老・豊嶋美濃守らの味方により長忠が身を引いたため実権を得ることに成功した。こうした経緯から当初の従属先は上杉方だったが、劣勢と見るや父と同様に北条方へ寝返っており、その際、佐竹氏を頼って上杉方として抵抗を続けていた太田資正の娘とは離縁している。永禄12年(1569年)に謙信と北条氏康との間で同盟が成立すると、国分の協定によって謙信も成田一族を氏康の家臣として正式に認めた。天正年間に入ると叔父・小田朝興の騎西城を併合して弟・長忠を入れたとされる。 |

忍城城主・成田氏長と、最初の正妻で上野国金山城城主・由良成繁の娘との間に生まれる。外祖母となる妙印尼(由良成繁の妻)は、天正12年(1584年)に金山城が北条氏の軍勢に襲撃された際、71歳という高齢にも拘らず籠城戦を指揮した人物であり、甲斐姫の母も武芸に秀でていたとされる。 |

| 成田泰親 | 成田泰之 |

|

成田長泰の次男として生まれる。生年は定かでないが、兄・氏長と大差ない年代と考えられる。 |

慶長20年(1615年)、弟の泰直と共に大坂夏の陣に従軍し戦功を挙げた。『成田系図』によれば、泰之は冬の陣に続いての出陣であり、同年5月7日の天王寺の戦いにおいて相手の首を数個討ち取ったと記している。一方、泰之の父・泰親からは家臣の青木与兵衛に宛て、泰之・泰直兄弟の働きについて青木に感謝を述べる内容の書状が送られている。 |

| 成田泰季 | 成田長親 |

|

成田親泰の3男として生まれる。『成田系図』によれば、兄の長泰や甥の氏長に仕えた宿老であり、軍功で世に名を知られ、成田一門の「脇惣領」と称された。 |

天文15年(1546年)、成田泰季の嫡男として生まれる。明確な時期は定かでないが、成田長泰の意向により遠山藤九郎の娘と結婚し、長男・長季,次男・泰家をもうけた。 |