<藤原氏>北家 九条流

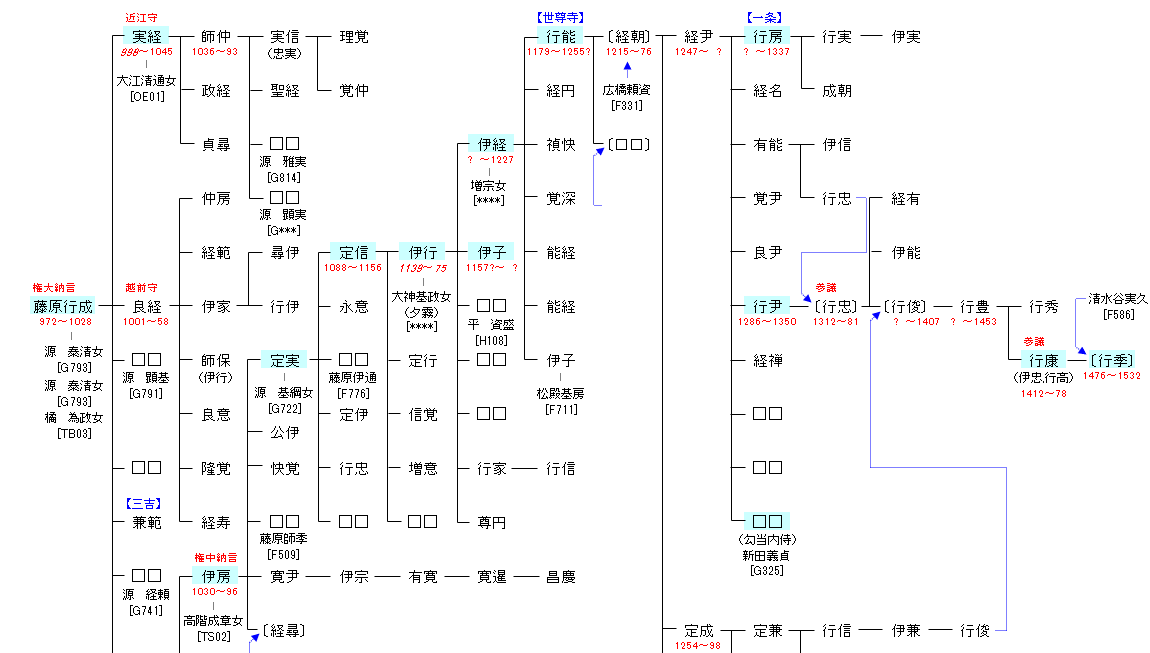

| F522:藤原伊尹 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原良房 ― 藤原忠平 ― 藤原師輔 ― 藤原伊尹 ― 藤原行成 | F523:藤原行成 | ● |

| リンク |

| 藤原行成 | 藤原実経 |

|---|---|

|

当代の能書家として三蹟の一人に数えられ、その書は後世「権蹟」と称された。書道世尊寺流の祖。 |

行成の日記『権記』に誕生記事が記載されており、母親の後産が悪く観修僧都の加持によって無事に出産を終えたことが記されている。寛弘3年3月16日(1006年4月19日)に9歳で昇殿を許され、3年後の寛弘6年12月14日(1010年1月1日)に元服を行う。加冠は藤原斉信が行い、藤原道長も馬1疋を贈ってこれを祝った。長和元年(1012年)には右近衛少将として賀茂祭の近衛府使を務める。3年後には父の書額功によって従四位上に叙せられた。後一条天皇即位時に民部大輔と侍従を兼ねる。 |

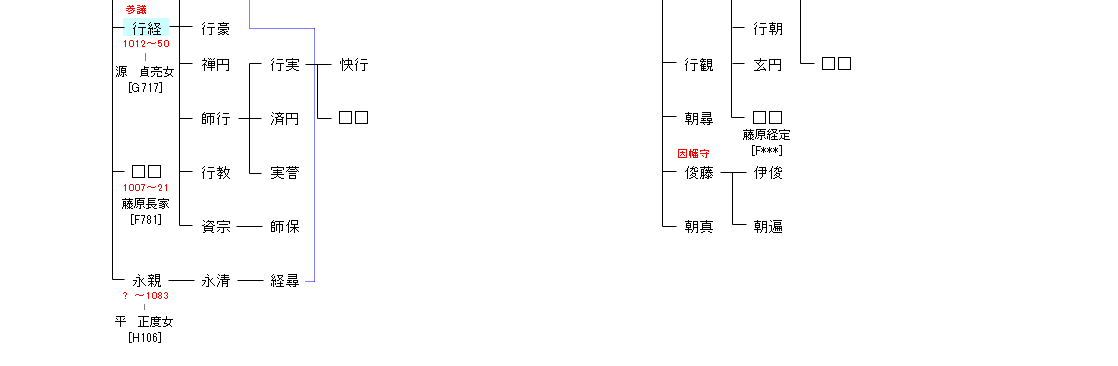

| 藤原行経 | 藤原伊房 |

|

後一条朝の治安3年(1023年)従五位下に叙爵し、侍従に任官する。治安4年(1024年)右兵衛権佐を経て、万寿2年(1025年)右近衛少将に任ぜられると、長元6年(1033年)左近衛少将と近衛少将を務める傍らで、順調に昇進する。 |

後朱雀朝末の長久4年(1043年)従五位下に叙爵し、後冷泉朝の寛徳2年(1045年)侍従に任ぜられる。のち、左兵衛佐,少納言を経て、天喜4年(1056年)五位蔵人、天喜6年(1058年)右少弁次いで左少弁に任ぜられ、天皇の身近に仕える。治暦元年(1065年)権左中弁に昇格すると、治暦2年(1066年)従四位下、治暦3年(1067年)2月に従四位上、同年4月には正四位下と後冷泉朝末にかけて急速に昇進した。 |

| 藤原定実 | 藤原定信 |

|

世尊寺家第4代当主。治暦4年(1068年)7月19日に叙爵を受け、承保4年(1077年)に侍従に任じられる。その後、近衛少将を経て寛治4年(1090年)8月10日に右京大夫に任じられ、承徳元年(1097年)1月5日に従四位上に叙される。権中納言に昇った父・伊房が私貿易を咎められ寛治8年(1094年)に解官されたこともあり、昇進面では不遇で最終官位は従四位上・土佐権守に止まった。 |

平安時代後期の廷臣・書家。藤原定実の長男で、世尊寺家第5世となり能書家として重んじられた。 |

| 藤原伊行 | 藤原伊経 |

|

1153年(仁平3年)、知足院堂供養の願文を清書しており、1159年(平治元年)と1166年(仁安元年)には大嘗会の悠紀主基屏風の色紙形の筆者に選ばれている。現存する日本最古の書論書『夜鶴庭訓抄』を残した。また最も古い『源氏物語』の注釈書である源氏釈を著した。 |

世尊寺家の第7代目当主。能書家・歌人として知られ、中務少輔,宮内少輔,太皇太后宮亮などを歴任し、元久4年(1204年)に正四位下に叙された。藤原教長からの口伝を筆記して書論書『才葉抄』を著し、『千載和歌集』奏覧本(天皇に献上する勅撰和歌集の完成本)の外題を記すなど、世尊寺流の大家として知られていたが、官位の昇進は振るわず、経済的には苦しかったとみられている。『千載和歌集』『新勅撰和歌集』に1首ずつ和歌作品が採録されている。 |

| 藤原伊子 | 世尊寺行能 |

|

平安時代末から鎌倉時代初期にかけての女流歌人。父は藤原(世尊寺)伊行。母は大神基政の娘で箏の名手である夕霧。名は伊子という説がある。 |

鎌倉時代前期の公卿・能書家・歌人。世尊寺家の第8代目当主。「世尊寺」の家名は行能の代より用いられたとされている。 |

| 世尊寺行房 | 世尊寺行尹 |

|

世尊寺家第11代当主。従二位・世尊寺経尹または少納言・世尊寺経名の子。官位は四位・左近衛中将。一条とも号した。 |

勘解由小路とも号した。 鎌倉時代から南北朝時代にかけての公卿・能書家。世尊寺家第12代当主となり、官位は従三位・宮内卿に至る。後世、藤原行成,世尊寺行能とともに世尊寺流の三筆と称された。 |

| 勾当内侍 | 世尊寺行康 |

|

本名は不詳。公家の世尊寺家の一族で、一条経尹あるいは一条行尹の娘、一条行房の娘もしくは妹ともされる。『太平記』に新田義貞の妻の一人として登場する。なお、新田義貞との関係については文献が少ないこともあり、年代的な推定などから創作ではないか、さらには「勾当内侍」の実在すら疑わしいとする説もある。 |

宝徳4年(1452年)従三位に叙せられ公卿に列し、康正元年(1455年)侍従に任ぜられる。康正2年(1456年)正三位・参議に叙任されるが、康正3年(1457年)参議を辞す。長禄2年(1458年)、伊忠から行高に改名する。長禄4年(1460年)侍従も辞するが、寛正6年(1465年)従二位に叙せられ、文明6年(1474年)正二位に至る。また、同年には行高から行康に改名している。 |

| 世尊寺行季 | |

|

権大納言・清水谷実久の子。官位は正二位・参議。文明10年(1478年)、世尊寺行康が嗣子なく没したことから、清水谷実久が藤原行成以来の書道の家が絶えてしまうことを惜しんで、奏請して実子の行季に世尊寺家を継がせた。 |