|

慶長18年(1613年)、室町時代から300年近くにわたって断絶していた閑院流姉小路家を再興した。家禄は200石。寛永9年(1632年)、参議となる。同10年(1633年)1月5日、それまでの正四位上から従三位に進む。慶安4年12月(1652年1月)薨去。

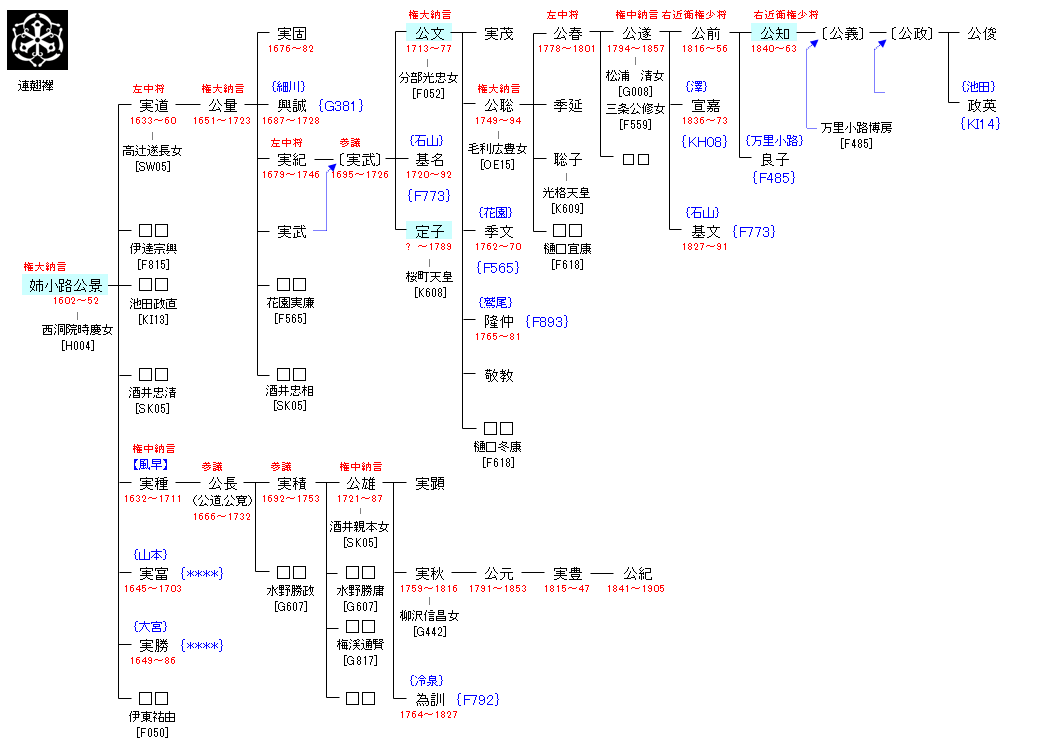

実道と実種の2人の男子がおり、実道は姉小路家の名跡を継ぎ、実種は風早家の祖となっている。娘が数人おり、一人は日向飫肥藩主の伊東祐由の正室となっている。一人は伊達兵部宗勝の嫡男の宗興の正室となり、伊達騒動に連座して伊予吉田藩に預けられた。

|

享保2年(1717年)に叙爵、享保10年(1725年)に元服し、従五位上侍従に任ぜられる。その後も昇進し、元文6年(1741年)2月に正四位上参議に任ぜられる。同月、妹の定子(大典侍)が桜町天皇の皇子を生んだことで、公文の立場も変化することになる。この年、桜町天皇の近習に加えられる。寛保2年(1742年)に従三位に叙される。

延享2年(1745年)、朝廷改革を進める桜町天皇は一つの方針を打ち出した。それは、定子が生んだ皇子の「実母」を正配である二条舎子(青綺門院)とすることで摂家との関係強化と共に外戚の弊害を抑制することとし、実際の生母である定子ではなくその実家である姉小路家(現実には当主である公文)を要職に起用することで見返りを与えることにした。公文は皇子付きとなり、延享4年(1747年)、皇子が桃園天皇として即位すると議奏に任じられて、更に正三位に叙された。その後、寛延元年(1748年)に権中納言、宝暦元年(1751年)に権大納言に昇進し、宝暦2年(1752年)には従二位に叙せられ、宝暦6年(1756年)には権大納言を辞任して正二位に叙されている。その間に桜町上皇が崩御、二条家当主の二条宗基が死去したことで、院と摂家が連携して桃園天皇を支える構想が崩れ始め、表への関与が制約される二条舎子に代わって公文の発言力が強まることになる。

宝暦事件最中の宝暦8年(1758年)、桃園天皇の側近であった烏丸光胤らが内奏を行い、公文は無学でありながら天皇の信頼を盾に権力を振るい、摂家の大臣すら公文の機嫌を取り、廷臣達が公文に賄賂を送れば物事が進むと非難している。

宝暦9年(1759年)に桃園天皇の命により、公文と姉小路家は姉小路公宣系の姉小路家の祭祀を引き継ぐことになる。公文の姉小路家は阿野家の分家として成立した新家で、南北朝時代に没落した公宣系の姉小路家は同じ閑院流に属しながらも別系統である。しかし、桜町天皇の朝廷改革での官制改革では、新家は先例が無い限りは要職に就けないものとしていた。しかし、桜町天皇は新家である姉小路家に対する厚遇を約束してしまっているため、一種の自己矛盾を起こしていた。このため、桃園天皇は公文の姉小路家は、没落した姉小路公宣の系統を再興したものであるので旧家であるという理屈を立てた。

宝暦10年(1760年)から安永3年(1773年)まで武家伝奏を務める。積気と健忘症を理由に武家伝奏を辞任して公の場から退くが、安永5年(1775年)には従一位に叙された。

|