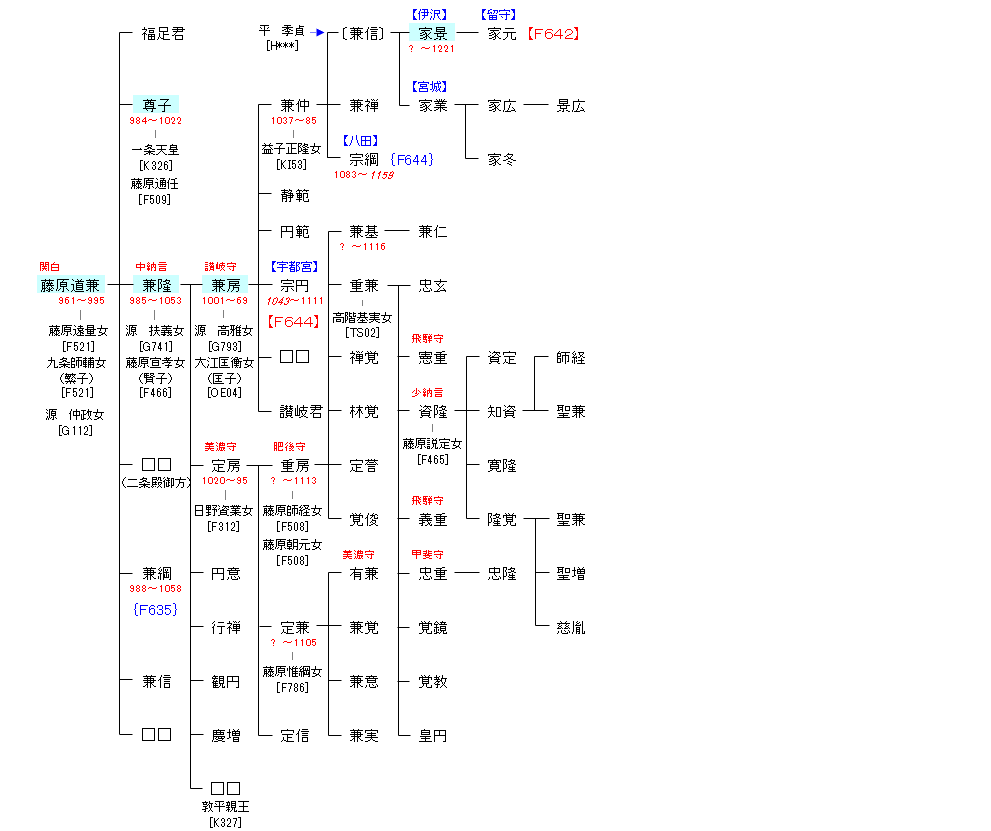

<藤原氏>北家 道兼流

| F521:藤原師輔 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原良房 ― 藤原忠平 ― 藤原師輔 ― 藤原道兼 | F641:藤原道兼 |

| リンク | F642・F644・{F635} |

| 藤原道兼 | 藤原尊子 |

|---|---|

|

永観2年(984年)8月、花山天皇が即位すると蔵人左少弁となる。東宮には同母妹の詮子を母とする懐仁親王が立てられていた。花山天皇は兼家の亡兄伊尹の娘の懐子を母としており、伊尹の子の権中納言義懐が天皇を補佐して朝政を執った。このため、兼家は懐仁親王の早期の即位を望んでいた。 |

父の病没後である長徳4年(998年)、一条天皇に入内。御匣殿別当・従五位上となる。長保2年(1000年)8月に女御宣下を受ける。長保3年(1001年)1月に従四位下、長保6年(1004年)1月に従四位上、寛弘2年(1005年)1月10日に従三位、同年1月13日に正三位、寛弘7年(1010年)1月に従二位に昇進。 寛弘8年(1011年)に一条天皇が崩御し、長和4年(1015年)10月3日に参議の藤原通任へ嫁いだ。治安2年(1023年)12月25日、39歳で死去。 なお、一条天皇・藤原通任との間には共に子は無かった。 |

| 藤原兼隆 | 藤原兼房 |

|

福足君と呼ばれた兄が夭折したため、嫡男として育てられる。父の道兼は長徳元年(995年)に関白に就任するが、在任僅か二週間にも満たずに急死。その後、権力の座は叔父の道長に移る。同じく道長を叔父とする従兄弟の伊周・隆家兄弟はこれに反抗したが、兼隆はそのような動きを見せることなく、以後道長の側近としての道を歩んだ。長保4年(1002年)に従三位右中将に昇任して公卿に列し、寛弘5年(1008年)参議、寛弘6年(1009年)備中守、長和2年(1013年)正三位、寛仁5年(1021年)左衛門督、治安3年(1023年)中納言、同4年(1024年)正二位と順調に昇進。長元8年(1035年)に中納言を辞任し、寛徳3年(1046年)に出家。 |

三条朝末の長和4年(1015年)右近衛少将に任ぜられる。後一条朝に入ると、寛仁2年(1018年)正月に従四位下に叙せられて少将を辞す。同年4月に内裏で開かれた宴会に参加した際、その場で唐突に蔵人頭・藤原定頼を口汚く罵倒するや、定頼の前に置いてあった料理を足で蹴散らし、頭から被り物を奪おうとする[注釈 1]。さらに定頼が逃げ込んだ控室に雨のごとく石を投げつけるが、定頼が控室から出てこないとみるや、今度は殿上の間で定頼を侮辱する言葉を喚き散らすという事件を起こす。これにより兼房は謹慎処分となり暫く参内を禁じられた[1]。同年10月に藤原威子が中宮に冊立されると兼房は中宮権亮に任ぜられ、11月には従四位上に昇叙される。 治安元年12月(1022年1月)清涼殿で行われた御仏名[注釈 2]の最中に少納言・源経定と口論を始め、兼房が経定の頭の被り物を叩き落としたことをきっかけに取っ組み合いの喧嘩となる。ついには兼房が経定を一方的に暴行し始めるが、経定の父の権中納言・源道方に助けを求められた大納言・藤原能信が二人の肩を笏で打ち据え、ようやく二人は引き離された。両者の親であった中納言・藤原兼隆と源道方は、この様子を見て人目もはばからず泣きながらその場を退出してしまったという[2]。 治安3年(1023年)これまでの中宮亮に加えて右馬頭も兼ねる。同年12月には蔵人・源成任の控室において、中宮の侍を務めていた宮内少輔・藤原明知を4人の従者に打ち懲らしめさせる事件を起こす。明知が関白・藤原頼通に訴え出たことから事件はたちまち露見し、兼房は即座に内裏から追放され、従者らは捕らわれたという[3]。 その後は、後一条朝中期から後冷泉朝にかけて丹後守・備中守・播磨守・讃岐守と地方官を歴任する。この間の長元2年(1029年)には正四位下に叙せられているが、その後40年に亘って昇進は叶わず、公卿昇任は果たせずに終わっている。延久元年(1069年)6月4日卒去。最終官位は前讃岐守正四位下。享年69。 人物 |

| 伊沢家景 | |

|

はじめは葉室大納言藤原光頼に家司として仕えていたが、文治3年(1187年)、源頼朝の命で上洛していた北条時政に文筆の能力を認められ、時政の推挙によって御家人となり、鎌倉へ下る。以後、戦場に出る武士ではなく、文筆に携わる吏僚として頼朝に仕えた。 |