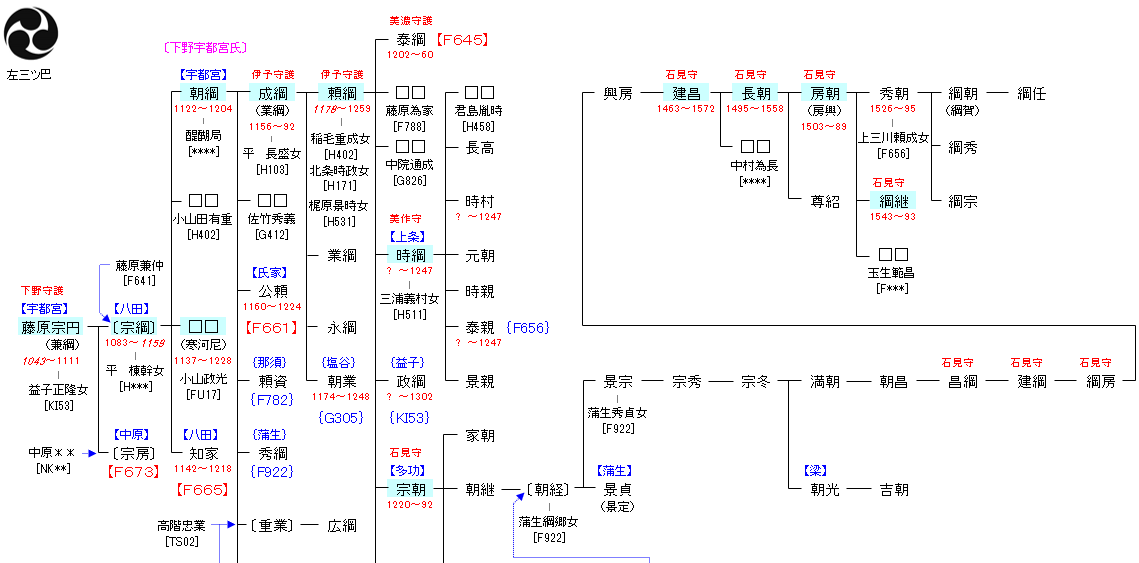

<藤原氏>北家 道兼流

| F641:藤原道兼 | 藤原師輔 ― 藤原道兼 ― 宇都宮宗円 | F644:宇都宮宗円 |

| リンク | F645・F656・F659・F661・F662・F665・F673・{F782}{F922}{G305}{KI53} |

| 宇都宮宗円 | 八田宗綱 |

|---|---|

|

下野国を地盤に活動した宇都宮氏の初代当主と目される。『尊卑分脈』や宇都宮系図等の各種系図上では、藤原氏北家の関白・藤原道兼の流れを汲み、道兼の孫である兼房の次男とされる。 |

八田権守を称した。宇都宮宗綱,中原宗綱とも呼ばれる。父である宗円と同様、詳細な血縁関係は不明な部分も多い。一説に、宗綱は八田(常陸国、現在の茨城県下館市八田)を政治基盤としていたといわれる。これは、宗綱自身が八田を称していたことはもとより、諸氏系図で父・宗円が益子の豪族である益子正隆の娘を室としていることや、宗綱自身が常陸国大掾の平棟幹の娘を室としていること、小田氏始祖となる次男の知家も八田を号されていること、嫡男の朝綱の母が八田局と号されていることなどが背景にある。この場合、宗円と宗綱は八田の政治基盤を背景に、真岡の芳賀氏を傘下に加えながら毛野川沿いに宇都宮に入り、宇都宮氏の基盤を整えたとされる。 |

| 宇都宮朝綱 | 寒河尼 |

|

大番役で上洛し鳥羽院武者所,後白河院北面を務め、左衛門尉に任官される。この間、京女の醍醐局を室とし、その間に嫡男・業綱が生まれる。治承4年(1180年)8月、京に滞在中に源頼朝が伊豆国で挙兵、関東を本拠地とする朝綱は平清盛に抑留される身となる。常陸国で反頼朝の烽火を上げた志田義広に対し、頼朝は小山朝政に討伐を下知、これに呼応した弟の八田知家や宇都宮信房が討伐軍に参軍して功を挙げた。 |

下野国の豪族・小山政光の後妻で、結城朝光の母。源頼朝の乳母も務めた。本名は不詳。『吾妻鏡』で「寒河尼」と記されている。寒川郡の他にも地頭として補任された地である阿志土郷(小山市網戸)から網戸尼とも称された。 |

| 宇都宮成綱 | 宇都宮頼綱 |

|

母は京の女・醍醐局。妻は新院蔵人長盛(平長盛)の娘、あるいは平忠正の娘。 |

治承2年(1178年)頃に宇都宮成綱と平長盛の娘の間に生まれる。その後、源頼朝の乳母であった寒河尼の元へ預けられ、その夫小山政光の猶子となった。文治5年(1189年)の奥州合戦に紀清両党を従えて従軍し功績を立てる。 |

| 上条時綱 | 多功宗朝 |

| 宇都宮家の家督は長男の時綱ではなく、北条時政の娘を母とする異母弟の泰綱が継いだ。時綱は三浦義村の娘を室に迎えて三浦氏との関係を深め、美作守となる。妻の兄弟である三浦泰村と執権・北条時頼が対立した宝治合戦では、時綱は三浦陣営として戦い、敗れた後に源頼朝の法華堂において子の時村,泰親と共に自害した。 |

宝治2年(1248年)に多功城を築いて居城とし、多功氏を創始する。西上條旗頭職を主宰。『吾妻鏡』にも度々登場し、嘉禎4年(1238年)2月17日に時の将軍・藤原頼経が上洛して六波羅に入った際に、これに従っている。 |

| 多功建昌 | 多功長朝 |

|

下野国の大名・宇都宮氏の家臣。多功城城主。 |

宇都宮氏の重臣として多功城に拠り、数多くの合戦に出陣し、宇都宮氏の有力武士団の紀清両党,大須賀党と並び、宇都宮氏の武を支えた。宇都宮家中一の侍大将といわれている。 |

| 多功房朝 | 多功綱継 |

|

宇都宮氏の重臣で、父・多功長朝同様、多くの合戦で活躍し、宇都宮氏の勝利を貢献した猛将である。天文18年(1549年)の喜連川五月女坂の戦いに父とともに出陣し活躍した。 |

宇都宮氏の重臣で、主に南関東の大半を有する大大名・後北条氏との合戦で活躍し、宇都宮氏の勝利を貢献した猛将。その武勇は宇都宮家中随一といわれた。 |

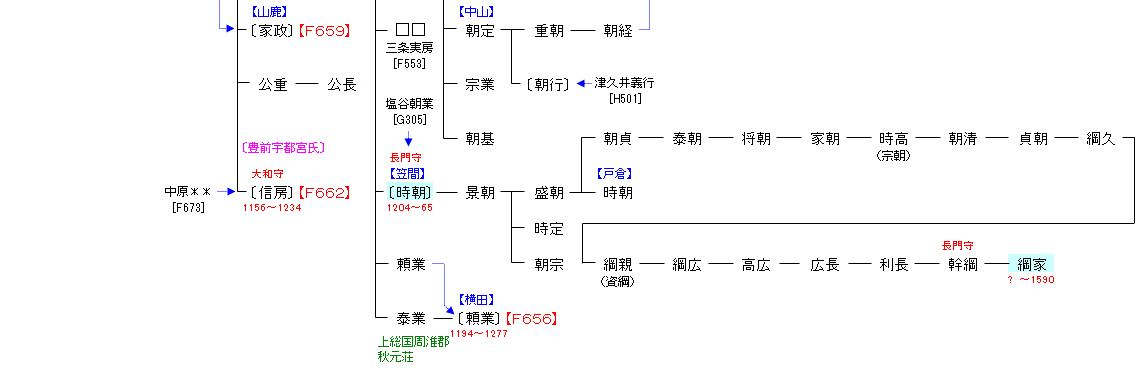

| 笠間時朝 | 笠間綱家 |

|

塩谷朝業の次男として生まれる。宇都宮頼綱の養子となり常陸国笠間に入って笠間氏を名乗り、16歳の頃より約16年の歳月をかけて、嘉禎元年(1235年)、佐白山に笠間城を築いて居城とする。 |

宇都宮氏の庶流の一族で、常陸国茨城郡笠間城を領していた。天正8年(1580年)、弟の笠間左近が宍戸氏と結んで謀叛を起こしたため、戦闘があったという記録がある。この内紛は天正16年(1588年)に笠間左近が討たれるまで続いた。 |