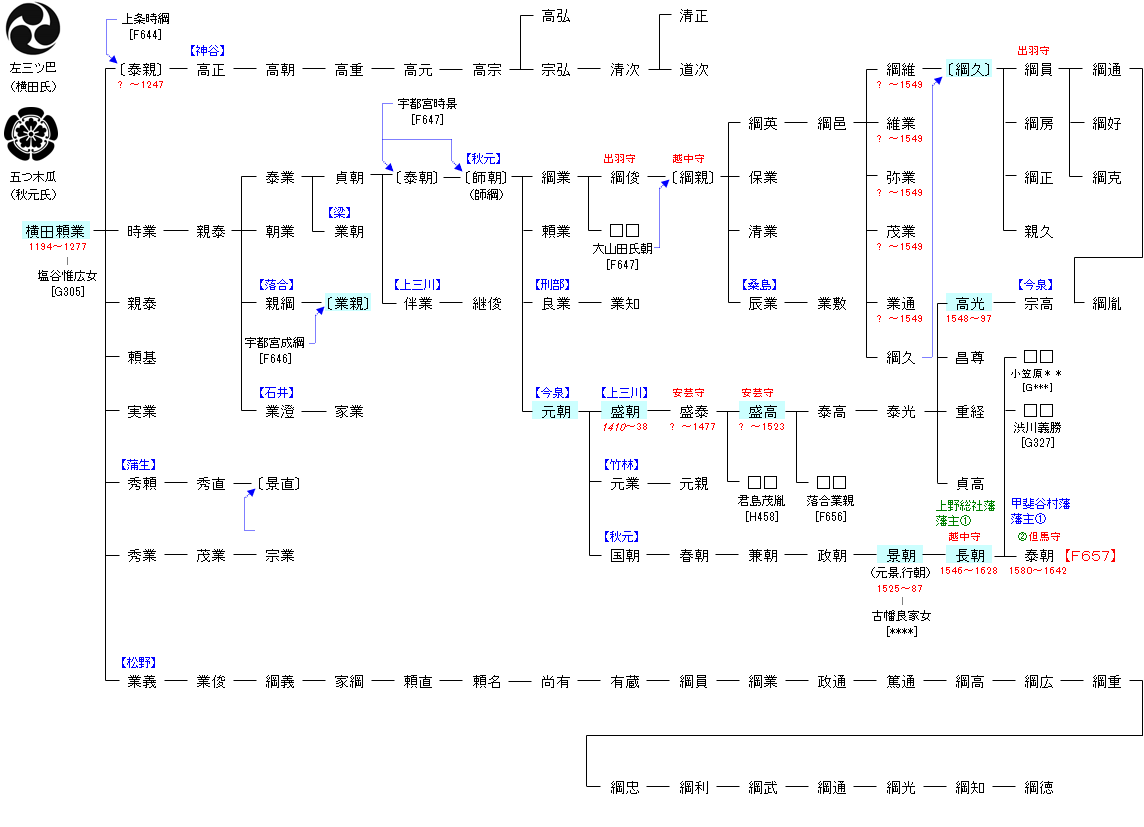

<藤原氏>北家 道兼流

| F644:宇都宮宗円 | 藤原師輔 ― 藤原道兼 ― 宇都宮宗円 ― 横田頼業 | F656:横田頼業 |

| リンク | F657 |

| 横田頼業 | 落合業親 |

|---|---|

|

宇都宮頼綱の次男として誕生。母は稲毛重成の娘であり上条時綱は同母兄にあたる。1219年(建保7年)、鎌倉幕府の新将軍・藤原頼経が京都から鎌倉に入る際に、その行列の先陣に加わる。1221年(承久3年)の承久の変の際には、京都で勇猛果敢に戦った。特に、弓矢の腕前は相当なものだった。和歌にも通じた文武両道の名将であった。 |

父・宇都宮成綱による宇都宮家中の支配体制再編のため、断絶していた宇都宮氏の庶流で、下野国河内郡落合郷を所領し、落合親綱を祖とする落合氏の養子となり入嗣する。これによって落合氏を再興させたとともに、再び宇都宮氏に取り込むことに成功している。 |

| 横田綱久 | 今泉元朝 |

|

横田綱邑の6男。兄に横田五兄弟がいる。天文18年(1549年)、喜連川五月女坂の戦いで兄・綱維らが宇都宮尚綱に従い那須高資と戦って兄弟5人が討死したため、横田家の家督を相続した。 |

下野宇都宮氏の家臣・今泉氏の祖。1390年代に横田師綱(泰朝)の4男として誕生。 |

| 上三川盛朝 | 上三川盛高 |

|

応永17年(1410年)頃、今泉元朝の嫡男として誕生したという。永享8年(1436年)に横田氏7代当主・横田綱業が没したが、次期当主・横田綱俊は白河氏朝の下に逃れた幼少の宇都宮等綱に随行したため、盛朝の外祖父・上三川継俊が一時上三川城主となり、横田氏族を統率した。 |

盛高は1460年代に今泉盛泰の嫡子として誕生した。文明9年(1477年)、父・今泉盛泰が川曲の戦いで討死したため、幼くして今泉氏4代目当主となった。また、主君である下野宇都宮氏の方も16代当主・宇都宮正綱が川曲の戦いで陣没しており、まだ幼い宇都宮成綱が下野宇都宮氏17代当主になった。主君の成綱は歴代の宇都宮氏当主の中でも稀代の切れ者(敏腕家)であったといい、芳賀高益や芳賀景高の補佐により幼い頃からその実力を遺憾なく発揮していた。 |

| 上三川高光 | 秋元景朝 |

| 下野宇都宮氏の家臣。下野国上三川城主。宇都宮国綱の側近で、国綱に継嗣が無かったため、豊臣氏の五奉行であった浅野長政から養子を貰おうとしたが、これに不満を持った国綱の弟・芳賀高武の軍勢に攻められ自害に追い込まれた。この事件は、宇都宮氏改易の遠因になったという。 |

宇都宮頼綱の子・泰業が13世紀前半に上総国秋元荘を領してのちに秋元姓を名乗った。天文10年(1541年)、景朝の時に故あって秋元の地を去り、深谷上杉家の上杉憲賢の家臣となって上野台と瀧瀬の2村を拝領した。北条家に対する戦いでは重臣として戦うが、主家が北条家に降るとそれに従う。 |

| 秋元長朝 | |

|

はじめ庁鼻上杉氏に仕えた。天正18年(1590年)の豊臣秀吉の小田原征伐のとき、主君の氏憲が小田原城に籠もったため、長朝もこれに従って北条方に与して深谷城を守備した。長朝は攻め寄せる豊臣軍を相手に奮戦し、よく城を持ちこたえたが、本城小田原城の開城に伴い、敵将の前田利家と浅野長政の猛攻を察知して、杉田因幡と謀って開城し深谷を兵火から守った。その後しばらくは隠棲していたが、文禄元年(1592年)に井伊直政の推挙を受けて徳川家康の家臣となり、直政配下として上野国惣社に所領を与えられた。 |