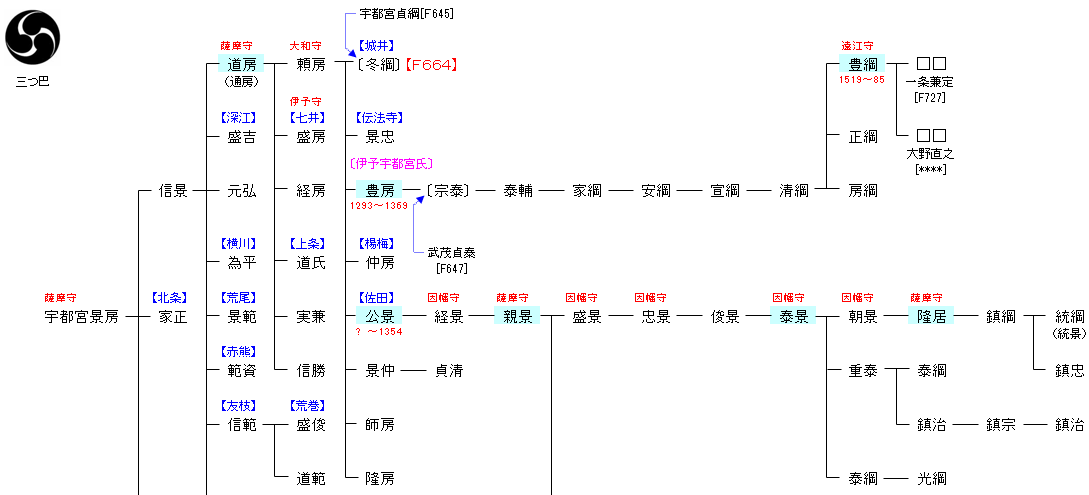

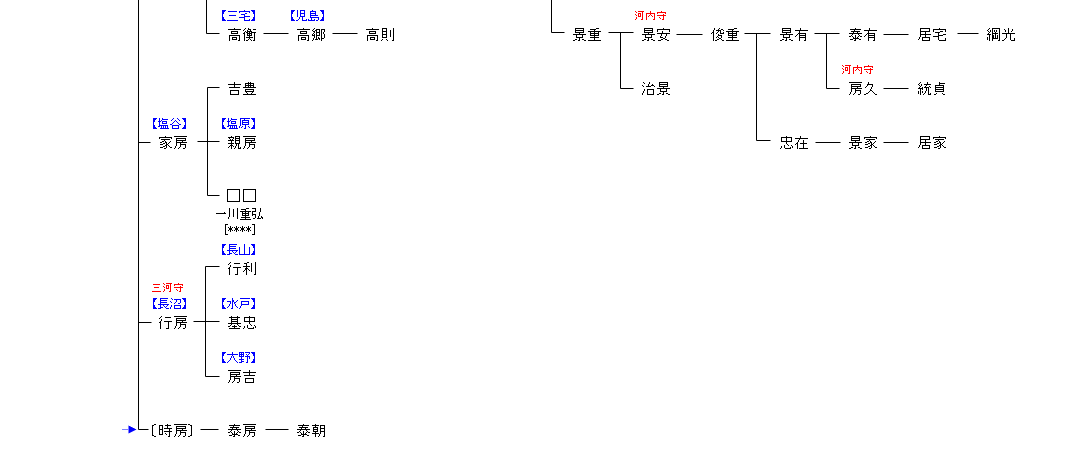

<藤原氏>北家 道兼流

| F662:宇都宮信房 | 藤原師輔 ― 藤原道兼 ― 宇都宮宗円 ― 宇都宮信房 ― 宇都宮景房 | F663:宇都宮景房 |

| リンク | F664 |

| 宇都宮道房 | 宇都宮豊房 |

|---|---|

| 正応3年(1290年)、信房の後裔・通房は、足立五郎左衛門大尉遠氏の知行地である宇佐郡佐田荘地頭職を同郡上毛郡安曇村の替わりとして領掌するよう、幕府から命じられた。正和2年(1313年)、佐田荘は大和前司(宇都宮頼房)領として確認できる。 |

豊房は鎌倉幕府の北条氏から元徳2年(1330年)に伊予国の守護職に任ぜられ、翌年、大洲に入り、大洲の地蔵ヶ嶽に地蔵ヶ嶽城(現在の大洲城)を築城して初代城主になり、伊予宇都宮氏の本城とした。豊房は地蔵ヶ嶽城築城の時、城の鬼門に当たる五郎村に、その城の堅固なことを祈願して「城を願う寺」として城願寺と命名、1331年(元弘元年)に建立し、宇都宮家の菩提寺とした。ちなみに、豊房が地蔵ヶ嶽城築城のおり、城の下手の高石垣が何度積んでもすぐに崩れた。不思議に思った人々は「これは、神さまのたたりにちがいない」と言いふらすようになり、その噂はどんどん広まっていった。それで、石垣の下に人柱を立てることになった。しかし、自分から進んで人柱に立とうと言う人はいなかった。そこでくじ引きで人柱になる者を決めることになり、そのくじに当たったのが「おひじ」といううら若き娘であった。家族の悲しみはひととおりではなかった。豊房は気の毒に思い、「何か言い残すことはないか」と尋ねた。すると、おひじは「ほかに望みはないが、せめてこの城下を流れる川に、私の名前を付けて欲しい」と言い残し人柱に立った。間もなくできあがった高石垣は二度と崩れなくなり、城も立派に建った。その後、豊房はおひじの遺言通り、城下に流れる川に「肱川」と名づけ、おひじの魂を慰めた。また、おひじの住んでいた所は比地町と呼ばれるようになった。 |

| 宇都宮豊綱 | 佐田公景 |

|

伊予宇都宮氏最後の当主。伊予の喜多郡に勢力を築いた。戦国時代の当主・豊綱は大洲城城主である。当時の伊予国内では道後方面を支配する守護の河野氏、宇和郡の西園寺氏に挟まれる位置にあり、国外からも土佐の一条氏、豊後の大友氏、中国地方の大内氏、後に毛利氏といった諸勢力が伊予への大きな関わりを持っていた。 |

建武3年(1336年)、宇都宮公景は足利尊氏の軍事指揮下に属した。公景は初代九州探題・一色道猷を支えた有力武将の一人であった。観応2年(1351年)、道猷は公景に対し豊前国元永村,伊加田荘,肥後国岩部村,木柴村地頭職および豊前国吉田荘地頭職を給与している。また、九州探題が九州に下向する際、必ず宇都宮氏に協力要請しているほどの存在であった。公景は文和3年(1354年)に戦死、彼はまた筑後国守護代としても確認できる。当時、公景は築城郡城井谷に居を構えていたとされる。 |

| 佐田親景 | 佐田泰景 |

|

経景は筑後国山崎で戦死。ときの九州探題・今川了俊は経景の子息の親景に対し、跡目相続を安堵した。ところが、経景の弟・氏治が佐田の所領・所職を押領したが、応永7年(1400年)、九州探題澁川満頼は親景に本領を安堵している。 |

明応7年(1498年)、大友親治は佐田泰景を攻撃、泰景は俊景とともに菩提寺に立て篭り奮戦、翌年10月、宇佐郡院内衆とともに妙見岳城で大友軍に抗戦している。天文3年(1534年)、大内義隆は豊前方面から豊後を突こうとして進出、これに対して大友義鑑は大友方の佐田朝景を攻撃。この年に勢場ケ原の合戦が起こり、佐田氏が活躍した。 |

| 佐田隆居 | |

| 隆居は宇佐郡衆の中心的存在として、大友氏の命により各地に転戦して活躍。天正期(1573~92年)になると大友氏勢力が弱体化しはじめてくる。天正6年(1578年)、日向耳川の合戦において大友氏が島津氏に大敗すると、離反する国人領主が続出したが、隆居と鎮綱父子は変わることなく大友氏に従った。同11年(1583年)正月、安心院麟生が竜王城に拠って大友氏に背くと、隆居はこれを攻め、本領安堵の条件を出して開城させている。 |