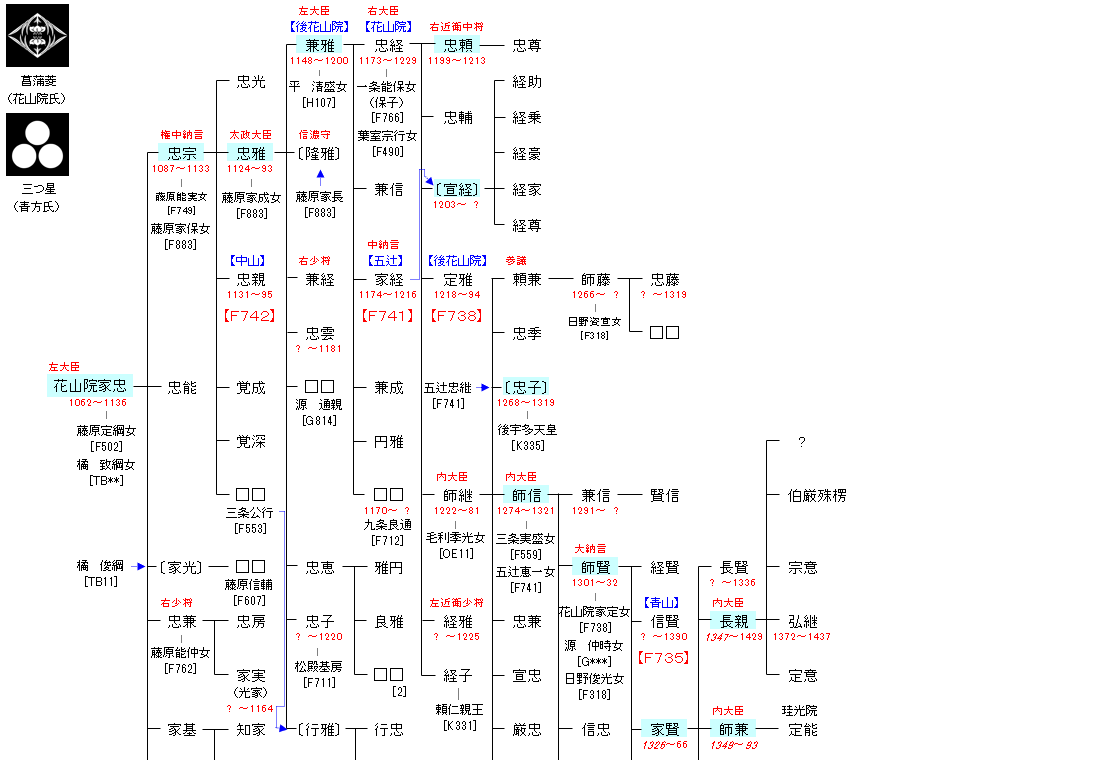

<藤原氏>北家 御堂流 ― 中御門流

| F701:藤原道長 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原忠平 ― 藤原師輔 ― 藤原道長 ― 花山院家忠 | F734:花山院家忠 |

| リンク | F735・F738・F741・F742{G018} |

| 花山院家忠 | 花山院忠宗 |

|---|---|

|

延久4年(1072年)、白河天皇の即位に伴って従五位下に叙せられ、承保元年(1074年)侍従に任官する。その後も摂関家の子弟として順調に昇進し、承暦4年(1080年)正四位下次いで従三位に昇叙され公卿に列す。承暦5年(1081年)正三位・右近衛中将、永保2年(1082年)参議に叙任されるが、議政官の傍らで引き続き近衛中将を兼帯した。翌永保3年(1083年)には早くも権中納言に昇進している。のち、中宮権大夫・左衛門督を兼帯し、寛治2年(1088年)に正二位に叙せられ、寛治5年(1091年)には権大納言に昇進。 |

永長2年(1097年)従五位下に叙爵。康和2年(1100年)侍従に任ぜられ、康和4年(1102年)従五位上に進む。康和5年(1103年)東宮昇殿、続いて康和6年(1104年)昇殿を聴されて讃岐介を兼ねた。 |

| 花山院忠雅 | 花山院兼雅 |

|

忠雅は幼少時に父を亡くし、母方の叔父・藤原家成に引き取られて育った。治天である鳥羽院第一の寵臣の家成の引き立てもあり、院近臣として順調に出世を重ねる。永治2年(1142年)に19歳で従三位として公卿に列する。この年より「悪左府」として有名な藤原頼長と男色関係に入る。 |

父・忠雅の後を継ぎ中央官界に進出、平清盛の娘を妻として、平氏政権下において順調に昇進を重ねる。このため寿永2年(1183年)には源義仲によって一旦官職を追われるが、後白河法皇の信任を背景に文治3年(1187年)に元の地位である大納言に復帰、以後正治2年(1200年)に左大臣に至るまで昇進を重ねた。激動期の宮廷にあって最終的に地位を全うしたことで、後世における花山院家の発展の基礎を築いた。和歌・今様に通じた才人でもあった。 |

| 花山院忠頼 | 花山院宣経 |

| 正治3年(1201年)正月6日に従五位下に叙爵。建仁3年(1203年)に従五位上・侍従に叙任され、元久2年(1205年)正月5日に正五位下に昇叙。同年3月に禁色を聴された。元久3年(1206年)正月17日に従四位下、建永2年(1207年)正月13日には備前介に任ぜられ、承元2年(1208年)従四位上・右近衛中将となる。承元3年(1209年)正月13日に播磨権介を兼ねて、承元5年(1211年)正月5日に正四位下に昇叙。建暦2年(1212年)正月5日に14歳にして従三位に叙せられて公卿に列し、清華家の嫡男として順調に昇進するが、同年12月より病に倒れる。18日には祈禱療治も効果がないほどとなり、19日の朝に薨去した。享年14。嫡男でかつ才能があり、藤原定家は日記『明月記』の中で両親の心中を察するべしとその死を悼んだ。 |

建暦2年(1212年)、伯父の忠経が嫡男である忠頼を失うと養子に迎えられる。だが、後に養父に実子である経雅,定雅が誕生したことにより、その立場は微妙なものになっていく。 |

| 花山院忠子 | 花山院師信 |

| 父・五辻忠継は、忠子が生まれた文永5年(1268年)に出家している。内大臣・花山院師継の養女として後宇多天皇の後宮に入り、弘安9年(1286年)に奨子内親王(達智門院)を産み、さらに尊治親王(のちの後醍醐天皇),性円法親王,承覚法親王をもうける。その後、舅である亀山院の寵愛を受け、永仁6年(1298年)7月21日、亀山院の沙汰により従三位となる。正安3年(1301年)7月20日 准三宮。嘉元3年(1305年)9月、亀山院の崩御により出家し、法名を蓮花智とした。当時、大覚寺統の嫡系は西華門院所生の後二条天皇およびその皇子の邦良親王とされていたが、延慶元年(1308年)後二条天皇が崩御し、若年の邦良親王に代わり中継ぎとして忠子所生の尊治親王が皇太子となった。尊治親王は文保2年(1318年)に即位し(後醍醐天皇)、忠子は同年4月12日に院号宣下を受け、談天門院と号した。翌元応元年(1319年)11月15日、52歳で薨去。 | 後宇多天皇の蔵人頭から17歳で参議、正安元年(1299年)に権中納言、嘉元元年(1303年)に権大納言と順調に出世を重ねる。2度の後宇多上皇の院政では、院伝奏を務めた。対立関係にある持明院統の花園天皇からも「和漢の才に富んだ補佐役」として評価されて信頼が厚く、花園朝では大覚寺統系の公家が軒並み要職から外されていく中で、正和5年(1316年)に異例の大納言昇進を果たした。続いて大覚寺統に政権が戻った後醍醐天皇の元応元年(1319年)には内大臣に昇進するが、2年後に病死。花園上皇がその日の日記に「大きな損失である」と記すなど、大覚寺統・持明院統双方からその死を惜しまれた。 |

| 花山院師賢 | 花山院家賢 |

|

正安4年(1302年)1月にわずか2歳で叙爵。徳治元年(1306年)12月に侍従になり、右少将,左中将などを経て、正和5年(1316年)11月に従三位、翌文保元年(1317年)12月に参議として公卿に列した。同2年(1318年)2月後醍醐天皇が践祚すると、7月には上席参議4人を越えて権中納言に任じられる。当初は父と同じく持明院統に出仕した師賢だが、その母が天皇の母(談天門院)と近い血縁に当たるためか、やがて後醍醐から重用されるようになり、中宮権大夫,左衛門督,弾正尹などを歴任した。折しも天皇は鎌倉幕府を打倒して朝権を回復せんとの志があり、日野資朝・俊基が催した討幕の密議(無礼講)には師賢もその同志として参加している。密議が露見した正中の変後も官途は順調に進み、正中3年(1326年)2月権大納言、嘉暦2年(1327年)11月正二位に叙任され、同4年(1329年)6月には大納言に転じた。 |

元弘2年/正慶元年(1332年)、討幕に関与した父・師賢が流罪となったものの、母方からの庇護があったためか、北朝の下で官位は順調に進み、侍従,右近衛中将,春宮権亮などを経る。正平2年/貞和3年(1347年)11月に従三位に叙されて公卿に列し、正平3年/貞和4年(1348年)4月には参議に任じられ、正平4年/貞和5年(1349年)12月の崇光天皇即位式に際しては親王代を務めた。正平5年/観応元年(1350年)10月、大嘗会御禊行幸の供奉に関して「子細」を申し出たために職を止められたが、翌正平6年/観応2年(1351年)6月、花山院長定(母の弟)の推挙によって還任している。正平一統後も北朝に留まり、正平8年/文和2年(1353年)12月権中納言に任じられ、正平9年/文和3年(1354年)4月左衛門督を兼ねたが、閏10月には何らかの事情によって辞職しており、以降北朝での昇進は見られない。正平10年/文和4年(1355年)には、後光厳天皇が避難していた近江行宮(成就寺)への不参を咎められ、所領を一時没収される処分を受けている。 |

| 花山院長親 | 花山院師兼 |

|

正平21年/貞治5年(1366年)、20歳の時に相次いで父と兄を喪い、家督を継承。南朝の補任記録が残されていないために官歴の次第は明らかでないが、建徳2年/応安4年(1371年)中納言となり、程なく文章博士を兼ねて准儒の宣旨を受けた。天授2年/永和2年(1376年)には大納言に進んでおり、弘和元年/永徳元年(1381年)には右近衛大将を兼任。元中6年/嘉慶3年(1389年)以前に内大臣に至った。 |

天授元年/永和元年(1375年)の『五百番歌合』において春宮権大夫(本官は権中納言か)として出詠しているのが初見。天授2年/永和2年(1376年)夏末に始まる『千首和歌』にも詠進し、天授年間に成立したと考えられる家集『師兼千首』の位署に「正二位行権大納言兼春宮大夫大学頭」とある。弘和元年/永徳元年(1381年)1月内裏歌会の序を奉り、同年12月成立の『新葉和歌集』には24首が入集。元中3年/至徳3年(1386年)8月には長親らとともに『法門四十七首和歌』に詠進した。 |

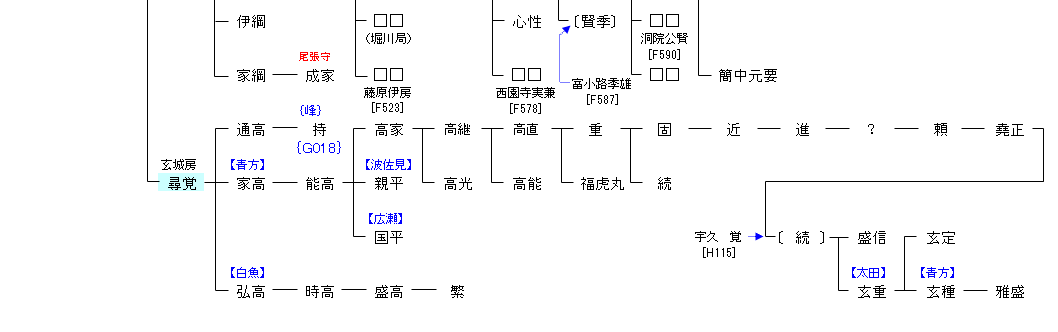

| 玄城房尋覚 | |

|

東大寺の僧であった玄城房尋覚が、母が肥前国松浦郡宇野御厨内小値賀島の本領主・清原是包の妹であった所縁から平安時代末に肥前国五島へ渡り、小値賀島と浦部島を譲られ土着した。その後、建久7年(1196年)に小値賀島地頭職に補任され、御家人となった。 |