系図コネクション

<藤原氏>北家 御堂流 ― 花山院流

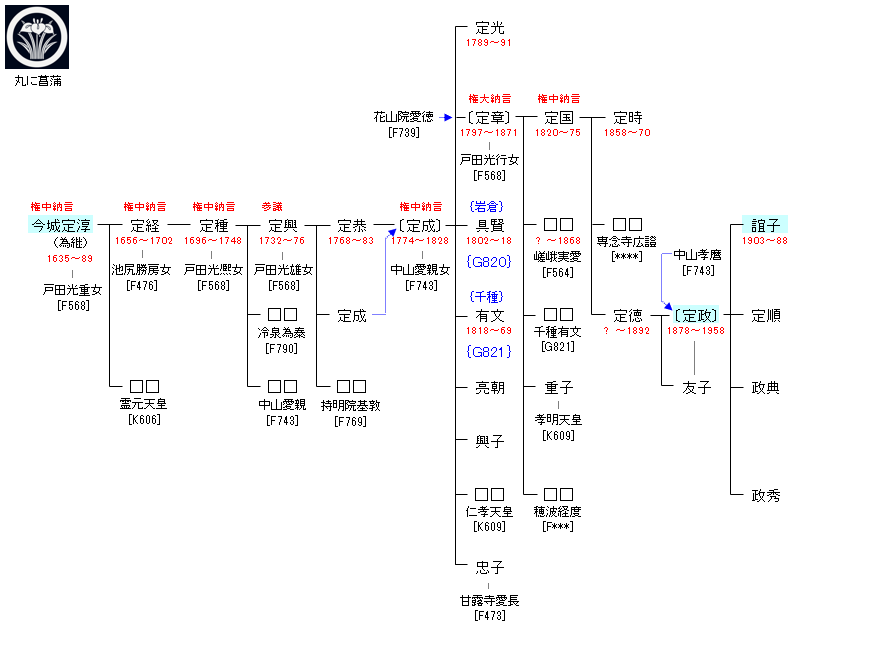

| F789:冷泉為相 | 藤原道長 ― 藤原長家 ― 二条俊忠 ― 藤原俊成 ― 藤原定家 ― 冷泉為相 ― 今城定淳 | F744:今城定淳 | ● |

| リンク | {G820}{G821} |

| 今城定淳 | 今城定政 |

|---|---|

|

天正13年(1585年)、冷泉為満が勅勘を蒙り京都を出奔したため、中山親綱の次男が、冷泉家の通字「為」を入れて為親と名乗り、冷泉為満の養子となって家督を継承した。しかし、慶長3年12月7日(1599年1月3日)に為満が当主に復帰した。為親は上冷泉家の当主ではなくなったが、新たに堂上家を創設することが許され、中山冷泉家を興した。そして、孫の為継が定淳と改名し、今城を名乗る。 |

中山孝麿の子で、今城定徳の婿養子。1901年(明治34年)に慶應義塾大学政治科第一回の卒業生となる。 |

| 今城誼子 | |

| 女子学習院高等科卒業、1929年より当時の皇太后(貞明皇后)に出仕、「浜菊掌侍」という源氏名で呼ばれた。皇太后は宮中祭祀に熱心で、旧来の皇室の慣習を厳格に守る人物であり、今城は出仕中に強くその考えに傾倒したものと思われる。1951年の皇太后の崩御後、当時の侍従次長・甘露寺受長の紹介で香淳皇后に出仕することとなった(女官昇任は1953年4月10日)。皇后の信頼が極めて厚くなり、それを背景に宮中で強い影響力を振るうに至ったが、入江相政(1969~85年まで侍従長)ら昭和天皇付の側近と対立、最終的には昭和天皇の支持を得た天皇側近たちによって、1971年(昭和46年)、自主退職に追い込まれる。入江は1965年(昭和40年)以降、その日記で「魔女」というニックネームで今城のことを記述しているほど、彼女を忌み嫌っていた。 |