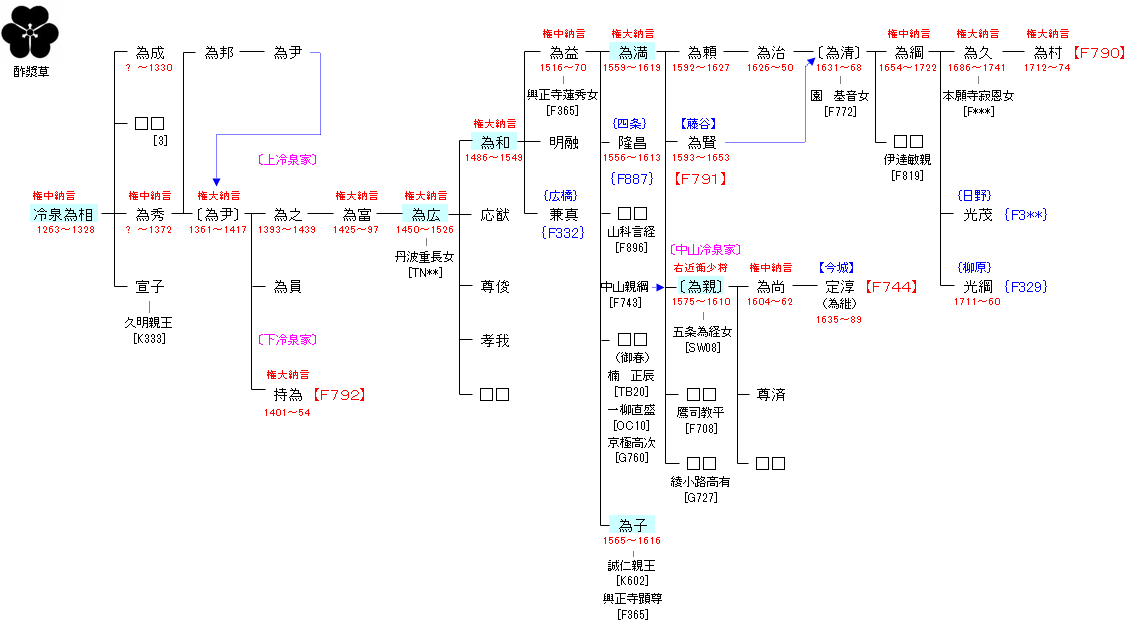

<藤原氏>北家 御堂流 ― 御子左流

| F788:藤原定家 | 藤原道長 ― 藤原長家 ― 二条俊忠 ― 藤原俊成 ― 藤原定家 ― 冷泉為相 | F789:冷泉為相 |

| リンク | F790・F791・F792・F744・{F332}{F887}{F329} |

| 冷泉為相 | 冷泉為広 |

|---|---|

|

文永2年(1265年)、3歳で従五位下に叙爵。文永5年(1268年)従五位上、文永8年(1271年)侍従に任じ、文永12年(1275年)美作権守を兼ねた。左近衛少将,右近衛中将,左兵衛督を経て、徳治3年(1208年)従三位・参議に叙任される。文保元年(1317年)正二位・権中納言に至るが同年出家。嘉暦3年(1328年)薨去。享年66。 |

11代室町幕府将軍・足利義澄の室町幕府相伴衆を務め、永正5年(1508年)に義澄が将軍職を追われると、それに従って出家して宗清と号した。能登国守護の畠山氏と最も親しく、能登国に長らく在国し、同国で薨去したともいわれる。歌人としては、『為広卿集』『為広詠草』などの歌集が伝わる。 |

| 冷泉為和 | 冷泉為満 |

|

駿河国・能登国・近江国など各地へ下向しているが、家領のあった地域を支配する今川氏との関係が深く、駿府での生活が最も長かった。今川氏より今川の名字の使用を許されたとも伝えられる。今川氏の依頼により、相模国の後北条氏や甲斐国の武田氏のもとに滞在し、在地の歌壇を指導している。今川氏は天文6年(1537年)に武田氏との間に甲駿同盟を結び、後北条氏とは敵対しているが(河東の乱)、これ以後、為和は駿河・甲斐間を頻繁に往復するようになり、今川氏の外交使節的立場の人間であったと考えられている。 |

天正13年(1585年)に、山科言経,四条隆昌とともに突然、正親町天皇から勅勘を蒙り、京都を出奔した。その後、為満の妹が本願寺の門主顕如光佐の次男・興正寺顕尊の妻であった縁を頼り、言経,隆昌とともに本願寺に身を寄せていた。為満不在の冷泉家は断絶したものとみなされ、中山親綱の子を立てて為親と名乗らせ、当主とする措置がとられた。慶長3年(1599年)に為満が勅勘を解除されると、為親は冷泉家当主の地位を失ったが、新しい堂上家(中山冷泉家)を創立することが許された。 |

| 冷泉為子 | 冷泉為親 |

|

冷泉為益の3女として生まれる。母は興正寺第15世蓮秀の娘。誠仁親王の女房となり、誠仁親王との間に王女2人を産む。その後、興正寺第16世証秀の養子となり興正寺を継いでいた顕尊の妻となることとなり、天正10年(1582年)に誠仁親王に暇乞いの上で退出し、8月6日に紀伊鷺森にて顕尊と結婚した。『言経卿記』には、婚儀の様子が美麗であったと記されている。 |

天正3年(1575年)、中山親綱の次男として生まれる。同13年(1585年)、冷泉為満が、山科言経,四条隆昌と共に突如として正親町天皇から勅勘を蒙り京都を出奔した。そこで、親綱の次男が、冷泉家の通字「為」を入れて為親と名乗り、為満の養子となって家督を継承した。しかし、慶長3年12月7日(1599年1月3日)に言経とともに赦免された為満が、上冷泉家の当主に復帰したため、為親は上冷泉家の当主ではなくなったが、新たに堂上家を創設することが許され、中山冷泉家を興した。これがのちの今城家となる。 |