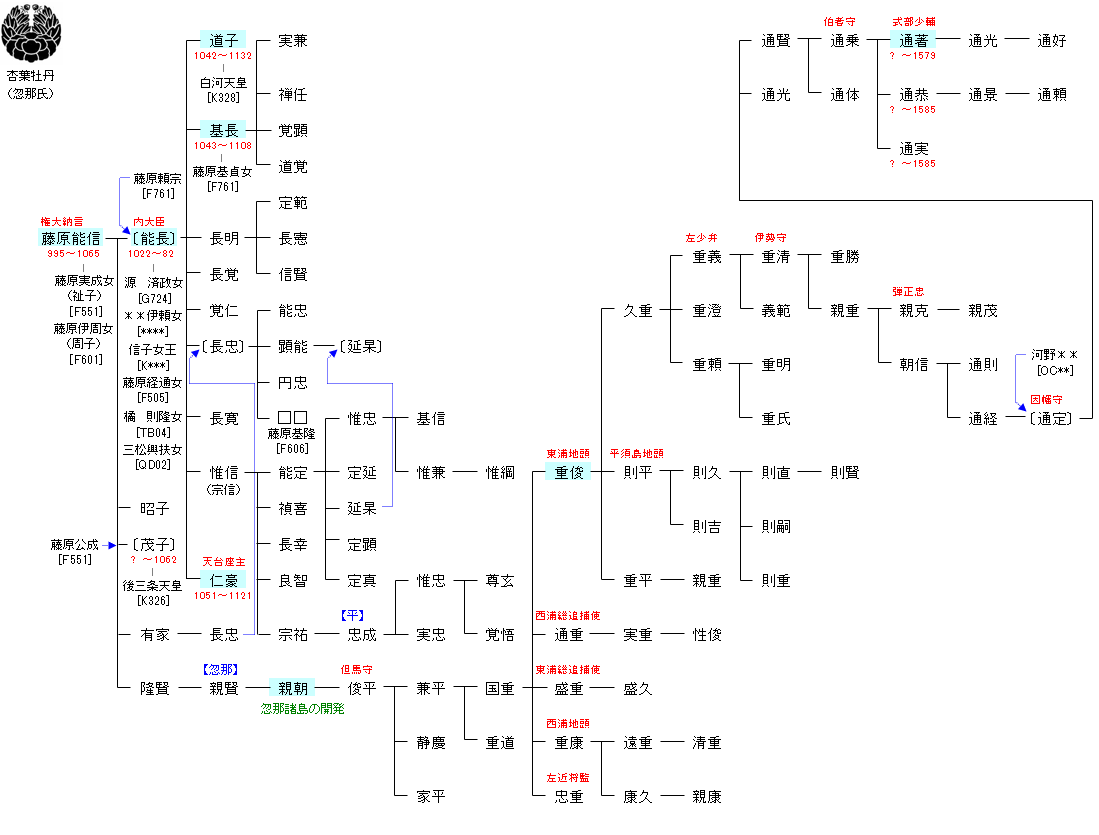

<藤原氏>北家 御堂流 ― 中御門流

| F701:藤原道長 | 藤原道長 ― 藤原能信 | F778:藤原能信 | ● |

| リンク |

| 藤原能信 | 藤原能長 |

|---|---|

|

道長の妻の一人・明子腹の3男に生まれる。父・道長に似て勝気な性格だったらしく、15歳の時に敦良親王(のちの後朱雀天皇)誕生を祝う儀式中に同席した藤原伊成と喧嘩をした挙句、加勢した能信の従者によって一方的に負傷した伊成が憤慨して出家するという事件を起こしている。だが、その勝気さは次第に異母兄・頼通への対抗意識に変化していった。 |

若年より叔父で権大納言・藤原能信の養子となり、その後継者として世に出る。後一条朝末の長元8年(1035年)元服と同時に叙爵し、侍従に任官する。長元9年(1036年)後朱雀天皇の即位に伴って五位蔵人に任ぜられると、長暦2年(1038年)従四位下に叙せられた後も侍従に再任するなど、天皇の身近に仕えた。長久3年(1042年)正四位下・蔵人頭兼右近衛中将に叙任されると、翌長久4年(1043年)には蔵人頭在任1年半ほどで早くも参議に任ぜられ公卿に列した。議政官として左右中将を兼帯し、この間の寛徳2年(1045年)従三位、永承5年(1050年)正三位次いで従二位と昇進を重ねる。参議在任18年を経て、康平4年(1061年)権中納言に任ぜられた。 |

| 藤原道子 | 藤原基長 |

| 承香殿女御と号す。父は内大臣・藤原能長、母は源済政の娘。延久元年(1069年)8月22日、東宮・貞仁親王(後の白河天皇)に入内し、白河天皇の即位に伴い、延久5年(1073年)7月23日に女御となった。承保2年(1075年)12月、准三后に叙される。承保4年(1077年)9月23日、唯一の子である善子内親王を生む。寛治元年(1087年)、善子内親王が斎宮になり伊勢に同行した。嘉承2年(1107年)7月19日、堀河天皇譲位により、善子内親王は斎宮を退下する。同年12月30日京へ戻った。その後は善子内親王とともに六角東洞院邸で暮らした。長承元年(1132年)8月17日薨去。享年91。 |

後冷泉朝の天喜3年(1055年)叙爵し、翌天喜4年(1056年)侍従に任官する。天喜5年(1057年)右近衛少将に遷ると、治暦4年(1068年)7月に後三条天皇の即位に伴って正四位下に昇叙されると、同年12月に蔵人頭に補される。のち、治暦5年(1069年)従三位次いで正三位、延久2年(1070年)従二位と、後三条天皇の側近として権勢を奮った父・藤原能長の譲りを受けて急速に昇進を果たした。 |

| 仁豪 | 忽那親朝 |

| 比叡山にて明快,良真,安慶らに師事。また門下には最雲法親王,仁実,任清などを指導した。天仁3年(1110年)に天台座主となるが、そのため永久元年(1113年)の永久の強訴に当たっては、反延暦寺の姿勢を前面に掲げる興福寺大衆の矢面に立たされるということも経験している。 | 忽那氏は瀬戸内海の安芸灘と伊予灘との間に位置する忽那諸島の主島である忽那島(中島)を本拠に、忽那諸島を開発して勢力を築いた海の中世豪族である。その出自については諸説あり、11世紀に藤原道長の後裔とされる親賢がこの地に配流されたことに始まるという。『忽那嶋開発記』によれば、寛治年中(1087~94年)に藤原親朝が忽那諸島を開発したとあり、忽那氏系図では親朝は親賢の子として記されている。 |

| 忽那重俊 | 忽那通著 |

|

重俊の代になると、忽那氏は諸職・所領を兄弟に分割相続させた。これは当時の相続方式である惣領制に拠るものだが、やがて所領をめぐって同族間に紛争が頻発するようになった。やがて、忽那諸島の開発にも限界がみえてきはじめると、安芸灘と伊予灘を扼する要地に割拠する利点を活かして海に進出、次第に瀬戸内海の制海権を掌握していった。そして、忽那島における長講堂の預所と対抗するほどの存在に成長した。 |

永禄8年(1565年)、豊後の大友義鎮の伊予侵攻に遭遇した。通著は弟の通恭をはじめ村上水軍の通康,武吉らとともに、忽那山城に拠って防戦、大友方を撃退した。ついで元亀3年(1572年)、中国地方の毛利氏が伊予に侵攻してきた。鉄砲を用いて毛利氏に善戦した忽那通著は、さらに風早郡に進出して恵良城に拠った毛利勢を攻撃、よく毛利の侵攻を防戦している。 |