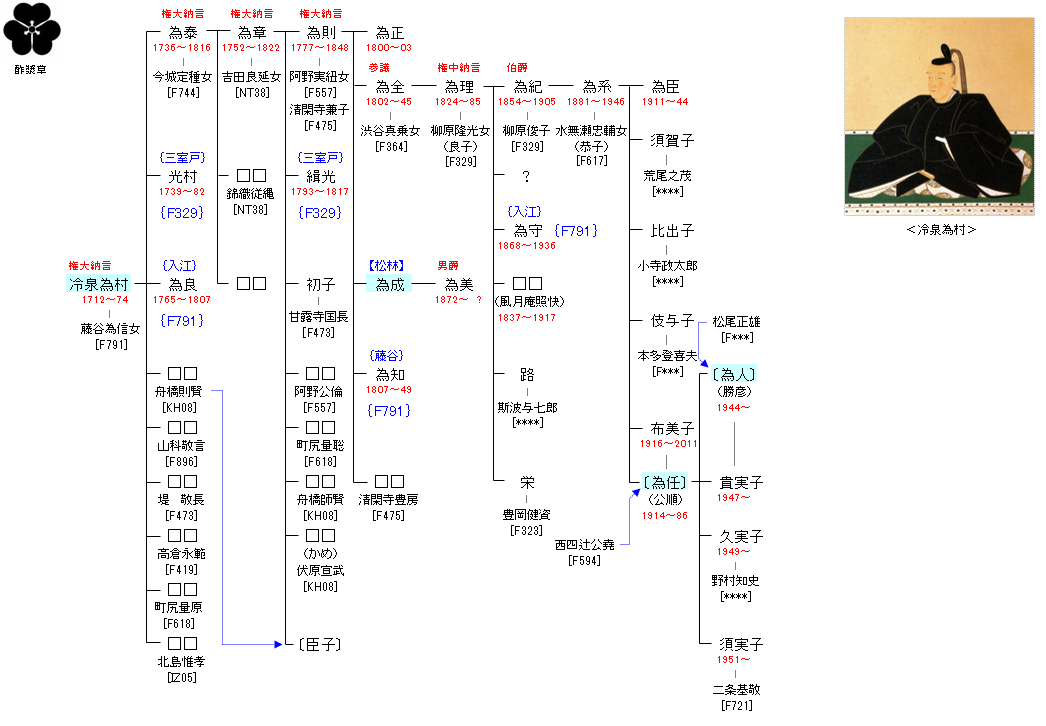

<藤原氏>北家 御堂流 ― 御子左流

| F789:冷泉為相 | 藤原道長 ― 藤原長家 ― 二条俊忠 ― 藤原俊成 ― 藤原定家 ― 冷泉為相 ― 冷泉為村 | F790:冷泉為村 | ● |

| リンク | {F791}{F329} |

| 冷泉為村 | 松林為成 |

|---|---|

|

冷泉家中興の祖とされている。享保5年(1720年)9歳で元服。その後は累進して、元文3年(1738年)1月、従三位に叙されて公卿に列し、延享元年(1744年)8月参議、寛延3年(1750年)1月には権中納言に任じられた。宝暦2年(1752年)2月従二位、同8年(1758年)12月正二位に叙され、同9年(1759年)10月、権大納言に到るが、同10年(1760年)2月これを辞し、明和7年(1770年)2月落飾した。 |

奈良華族の一つ。 |

| 冷泉為任 | 冷泉為人 |

|

第22代当主・冷泉為系の長男・為臣が1944年(昭和19年)に戦死し、為臣に子がなかったため、昭和21年(1946年)に為系の娘の冷泉布美子に西四辻家から婿入りし、名前も公順から為任に改めた。実家の西四辻家も歌道の家であり、西四辻公業も藤原定家の流れをくむ二条派(三条西家一門)の歌人であった。 |

旧姓名は松尾勝彦。上冷泉家第24代当主・冷泉為任および布美子夫妻の長女・貴実子と結婚し、旧華族で伯爵家の上冷泉家を継ぐ。冷泉勝彦を名乗っていた時期もあるが、上冷泉家歴代当主の通字に合わせるため、のち正式に為人と改名。 |