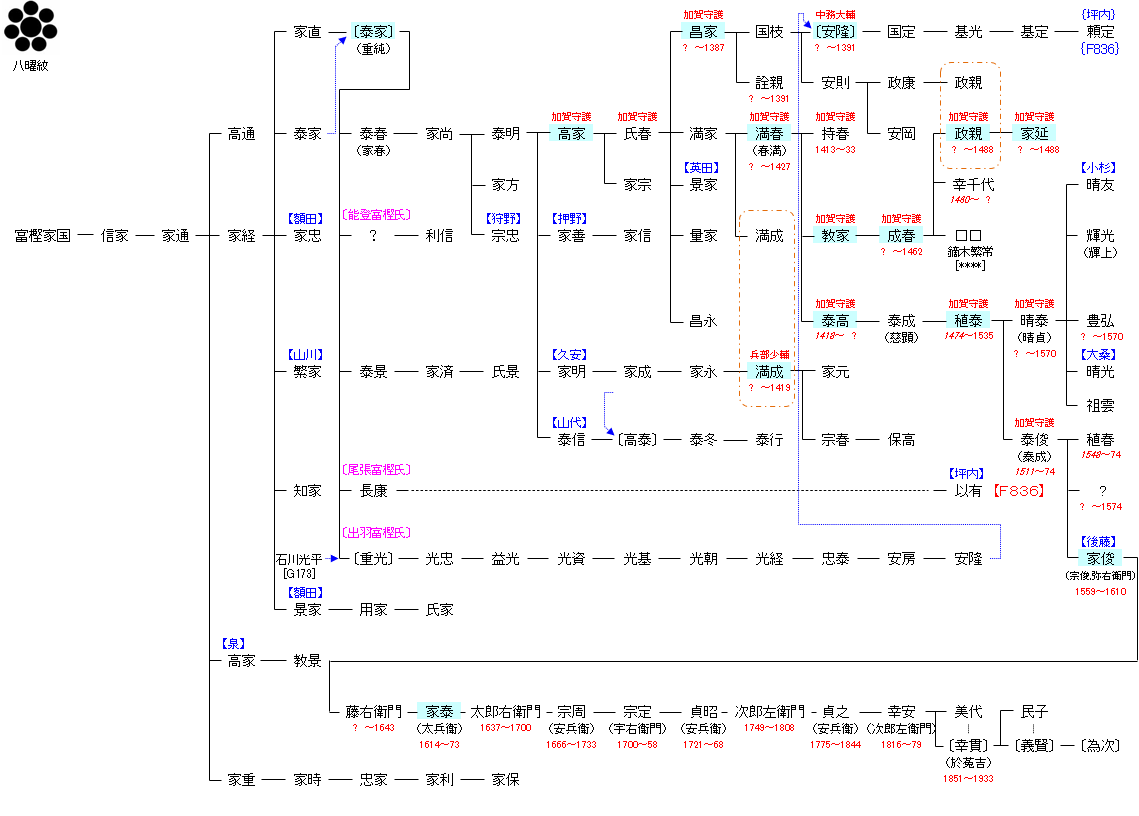

<藤原氏>北家 魚名流 ― 利仁流

| F831:藤原利仁 | 藤原魚名 ― 藤原利仁 ― 富樫家国 | F835:富樫家国 |

| リンク | F836 |

| 富樫泰家 | 富樫高家 |

|---|---|

|

寿永2年(1183年)、源義仲の平氏討伐に応じて平維盛率いる大軍と加賀・越中国境の倶利伽羅峠にて対陣。燃え盛る松明を牛の角に結びつけ、敵陣に向けて放ち夜襲をかける。この大胆な戦略が功を奏して大勝。寿永3年(1184年)に義仲が源頼朝の命を受けた源範頼,源義経に討たれた後は加賀国の守護に任ぜられる。 |

鎌倉末期、冨樫高家は在京人として六波羅探題に属し、元弘の動乱期のはじめは他の在京人とともに反幕府勢力追討に活動していた。しかし、幕府滅亡のとき高家は六波羅探題と行動をともにすることなく、いちはやく足利尊氏の下に入りその統率に従った。尊氏に従ったことで、冨樫氏は歴史の表舞台に登場する契機をつかんだ。 |

| 富樫昌家 | 富樫安隆 |

|

父・氏春が病死すると、その後継として加賀の守護を継いだが幼少であったために一族の富樫用家の補佐を受けた。『太平記』によると、竹童丸が幼少であることに乗じて近江の佐々木道誉が婚姻関係のある斯波氏に加賀の守護職を奪わせることを画策したが、細川清氏によって阻止された、とある(後に清氏は道誉の讒言によって失脚し滅ぼされた)。 |

出羽富樫氏の末裔・冨樫安房の長男に生まれる。加賀守護富樫氏三代目の富樫昌家の子・富樫国枝の養子に入る。 |

| 富樫満春 | 富樫教家 |

|

富樫氏13代当主。12代当主・富樫昌家の弟である富樫満家の子として誕生。元中4年/嘉慶元年(1387年)に昌家が没して以来、加賀守護職は斯波氏の手に移っていたが、応永21年(1414年)に斯波満種が4代将軍・足利義持の勘気を受けて守護職を更迭されると、義持に近侍していた富樫満成が加賀南半国守護に任じられ、同時に満春も北半国守護に任じられた。 |

父・満春の没後、家督と守護職は兄の持春が継ぎ、教家は奉公衆として足利義持,足利義教に近侍していた。永享5年(1433年)に持春が早世し、持春に嗣子がいなかったため教家が加賀守護に任ぜられた。 |

| 富樫成春 | 富樫政親 |

|

元服時に第8代将軍・足利義成(1449年就任、1453年「義政」に改名)から偏諱「成」の字を賜っていることや、嘉吉2年(1442年)に守護に立てられていることから、おおよそ1430年代の生まれと推測される。 |

寛正5年(1464年)、成春の子・政親が泰高の譲りを受けて南加賀の守護となった。泰高には実子があったが病弱であったことと、冨樫氏の一本化策が背景にあったものと推定される。 |

| 富樫家廷 | 富樫泰高 |

|

父は富樫政親、母は熱田神宮大宮司友平娘。 |

当初は醍醐寺の喝食であった。しかし嘉吉元年(1441年)、兄・教家が将軍・足利義教の逆鱗に触れて蟄居したため、還俗して家督を継ぎ、泰高と名乗った。しかし、足利義教が赤松満祐に暗殺されると、教家が畠山持国を後ろ盾にして家督の返還を要求、これを拒否して管領・細川持之を後ろ盾にして富樫家を2分とする内乱を生じさせた(加賀両流文安騒動)。 |

| 富樫稙泰 | 後藤家俊 |

|

文明6年(1474年)頃、富樫泰成の子として誕生する。はじめ恒泰と名乗った。父・泰成が早世したため、祖父・富樫泰高の跡継ぎとして指名される。明応2年(1493年)に室町幕府が赤松政則に北加賀半国の支配を安堵したことで、泰高の影響力の低下を懸念し京より加賀に帰国。翌明応3年(1494年)に明応の政変によって失脚した10代将軍・足利義材が越中で挙兵した時には一向一揆の洲崎慶覚,河合宣久と共に越前に侵攻し朝倉貞景と交戦したものの、洲崎慶覚の裏切りや河合宜久の戦死によって明応5年(1495年)には撤兵した。こうして自身の手によって義材を復権させることは叶わなかったが、のちに大内義興の助力によって将軍職に復した義材改め義稙の偏諱を受け諱を稙泰と改めた。 |

押野後藤家の祖という。天正2年(1574年)に越前国金津にて、父の富樫泰俊とその子・富樫稙春、天易侍者は討死したが、家俊だけは逃げ延びて、名を後藤弥右衛門と改めて加賀国押野村字清水の郷士になったという。 |

| 後藤家泰(太兵衛) | 久安満成 |

|

寛永20年(1643年)に先代・藤右衛門の跡を継いで押野後藤家第3代当主となり、加賀藩より十村(農民の現場監督的な役)に任ぜられた。藩命により明暦元年(1655年)に泉野村を、万治元年(1658年)に泉野新村と泉野出村の田畑を私財を投じて開墾した。寛文11年(1671年)にも藩命を受けて長坂新村(現・金沢市長坂町)を創設するとともに、長坂新村を始めとする野田山山麓一帯の丘陵地へ、犀川の支流である内川を取水口とする灌漑用水を引く工事の指揮に当たった。 |

富樫満家の子とも。幼少の頃より足利義持に仕え、義持が将軍となった後も近臣として寵愛を受けた。 |