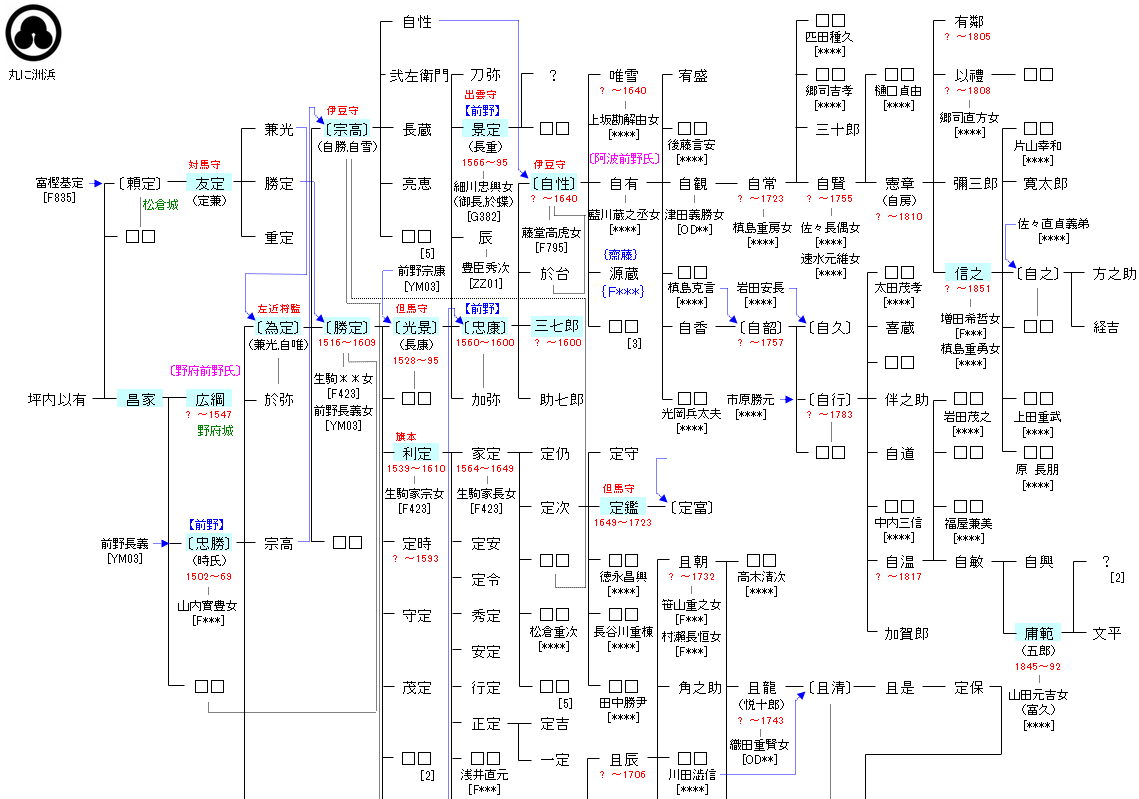

<藤原氏>北家 魚名流 ― 利仁流

| F835:富樫家国 | 藤原魚名 ― 藤原利仁 ― 富樫家国 ― 坪内以有 | F836:坪内以有 | ● |

| リンク |

| 坪内昌家 | 坪内友定 |

|---|---|

| 代々坪内家の居城である坪内城を居城とした。1492~1500年頃に野府城を築城し、子の坪内広綱を城主とする。この広綱は、1547年9月に起こった加納口の戦いに出陣し討ち死している。跡継ぎを失った昌家は、坪内家の娘を妻に迎えている前野又五郎忠勝を養子に迎え、野府城の城代とした。娘は同じ坪内氏の坪内勝定に嫁いだ。この娘と勝定の子に坪内利定がいる。昌家の祖先は尾張富樫氏の始祖である富樫長泰であると言われ、勝定や利定は祖先の兄の子孫にあたる。 | 加賀国の守護大名・富樫氏の末裔である坪内頼定の長男に生まれる。父は初め富樫頼定を名乗ったが、尾張国に赴き、坪内又五郎某の婿となり家号を継いで坪内氏を称した。その頼定の家を継ぎ、尾張国松倉城主となる。この松倉城を本拠とする坪内氏や前野氏,蜂須賀氏らで川並衆と呼ばれていた。松倉城は美濃国と尾張国の国境にあり、木曽川の洪水などの影響で国が変わることもしばしばあり、川並衆は美濃斎藤氏と尾張織田氏の戦いで有利な方について戦ったとされるが、父・頼定は犬山織田家の家臣であったため、友定は織田家に仕えていたとされる。家督は長男の坪内為定が継いだ。 |

| 坪内広綱 | 前野忠勝 |

| 広綱は、藤原利仁流富樫氏族坪内氏および称良岑氏流前野氏系坪内氏の当主・坪内昌家の子として生まれる。父である坪内城主・坪内昌家は、1492~1500年頃に野府城を築城し、子である広綱は城主となり、坪内家の当主となる。天文16年9月22日(1547年11月4日)に織田信秀(および朝倉孝景,土岐頼芸)と斎藤道三との間で加納口の戦いが起こると、広綱は織田勢としてこの戦いに参戦した。織田軍の兵力は26,000名、斎藤軍の兵力は4,000名と、単純な合戦であれば織田軍が優勢だが、この戦いは織田軍の大敗に終わり、織田軍の戦死者は5,000人にも登ったという。この戦いで広綱も討ち死にしてしまったため、跡継ぎを失った父の昌家は、坪内家の娘を妻に迎えている前野又五郎忠勝を養子に迎え、野府城の城代とし坪内家を継がせた。またこの加納口の戦いで大敗を喫した織田家は、その後、平手政秀の働きにより信秀の嫡男・信長と道三の娘・胡蝶(濃姫)を縁組させることで、和睦を結ぶことになる。この戦いの後、織田方の戦没者を弔うための「織田塚」が築かれ、後に円徳寺に改葬したと伝わり、岐阜市の指定史跡となっていて、広綱もここに埋葬されている。また広綱の実姉は、坪内光景の父である坪内勝定に嫁いだ。この娘と勝定の子に坪内利定などがおり、利定の坪内家は明治初期の版籍奉還まで大身旗本として存続する。 |

尾張国の土豪・前野家の一門である前野長義の3男として文亀2年(1502年)に生まれた。初め前野時氏、のちに前野忠勝と改める。通称は又五郎。娘は坪内定兼の子・坪内兼光に嫁ぎ、兼光は時氏の養子となって前野為定、後に前野自唯を名乗る。為定は時氏の子・前野自勝を養子に迎え、その子孫は讃岐前野氏,阿波前野氏となった。山内掃部助實通の子である前野時之を養子に迎え、その子孫は代々土佐藩山内家に仕え土佐前野氏となり、山内家一門として山内姓を名乗ることを許された。 |

| 坪内為定 | 坪内宗高 |

|

尾張国の土豪・坪内家の正式な2代当主・坪内友定の子に生まれる。坪内頼定の子とする資料もある。通称・惣兵衛、もしくは宗兵衛。兵法者としても知られる。 |

前野忠勝の子とされ、前野自勝を名乗る。養父の前野自唯と実父の忠勝からそれぞれ「自」「勝」の字の偏諱を受けた。坪内利定(利之)の娘婿となっていたため坪内姓で表記されるが、実際には前野を名乗っていた。 |

| 坪内勝定 | 前野長康(坪内光景) |

|

永正13年(1516年)に尾張国の武士・坪内友定の子に生まれる。藤原利仁流富樫氏族坪内氏の正式な4代目当主。別名を富樫勝定。織田信長に仕えた。母は坪内又五郎の娘で、その一族・坪内昌家の娘を妻とした。また、生駒右近の妹とも縁組していたとされ、この妻との間に生まれた長女が坪内光景の室とされる。 |

坪内光景という別名でも知られる。出自は『武功夜話』では勝定の娘婿で前野宗康の次男としている。定説や『寛政重修諸家譜』には勝定の嫡男とされるが、年齢面で矛盾する。 |

| 前野景定 | 前野忠康 |

|

羽柴秀吉(豊臣秀吉)の重臣・前野長康の子として生まれる。はじめ父の別名・坪内光景からの偏諱の「景」の字と坪内氏の通字の「定」の字をとって坪内景定と名乗る。後に父長康の「長」の字を賜って前野長重を名乗る。文禄の役の際は父と違って在京した。父と共に豊臣秀次付の家老となって秀次を支えた。しかし、文禄4年(1595年)、秀次事件で秀次を弁護したことにより、豊臣秀吉から秀次与党として謀反連座の疑いで父と共に捕らえられ、中村一氏に預けられた。そして、そこで秀吉の命令により切腹した。駿河府中にて切腹ともされる。父もその3日後に伏見六漢寺で腹を切った。 |

父は前野忠勝で、室は豊臣秀次の筆頭宿老・前野長康(坪内光景)の娘とされる。養父である前野長康に仕えたとされる。 |

| 前野自性 | 前野三七郎 |

|

讃岐高松藩江戸詰家老。前野助左衛門の通称で知られ、生駒騒動における前野派の主導者である。 前野自勝の次男に生まれる。はじめ前野小助を名乗る。前野忠康の子とする資料もあるが、前野忠康の婿養子である。 |

天正15年(1587年)、豊臣氏の家臣・前野忠康の長男に生まれる。父・忠康の舅である前野長康が関白豊臣秀次の後見人になると、忠康は豊臣秀長の家臣となる。ところが、秀次事件が起き関白秀次が自害すると、前野長康・長重父子や前野忠康にも切腹命令などが発令されたが、太閤豊臣秀吉の赦しを得るため石田三成が弁護し、前野家一族は赦された。だがその知らせが届く頃には長康の嫡男・長重は既に切腹し、長康も京都・伏見の六漢寺で自害した後だった。 |

| 前野信之 | 前野庸範 |

|

阿波徳島藩御奉行役の前野延左衛門自房の4男に生まれた。初め前野與四郎を名乗る。信之はじめ兄弟は多くが妾腹であり、唯一妾腹でなかった3男の彌三郎も早世したため、自房の庶長子で與四郎の同母長兄にあたる牛之助が嫡子と定められ、前野新介有鄰と称し御目見を得た。しかし有鄰は死去し、続いて妾腹次男の前野以禮が嫡子に定められたがこれも死去した。 |

弘化2年(1845年)、阿波徳島藩の上士である前野自敏(前野健太郎)の次男に生まれる。 |

| 坪内利定 | 前野定鑑 |

|

尾張葉栗郡松倉生まれという。鉄砲術に優れていたという。戦国期の松倉城は尾張と美濃の境にあり、戦略上重要な地であった。利定は織田信長に仕え、境川(木曽川)沿いの国人をまとめ上げる役割を担っていたという。国人衆には、蜂須賀正勝,前野長康,大沢次郎左衛門,松原内匠,日比野六太夫,青山新七などがいた。 |

万治元年(1658年)、4代将軍・徳川家綱に拝謁し、寛文7年(1667年)に小姓組に列する。翌寛文8年(1668年)、兄の定守が口論から同僚の水野正元を斬殺するという刃傷沙汰を起こして逐電したため、延宝元年(1673年)に父の家督を継承する。元禄10年(1697年)には300石を加増されて1,100石を知行することとなり、書院番士から使番に、ついで御手先筒頭,火付盗賊改方加役と累進し、宝永2年(1705年)、南町奉行に就任すると同寺に能登守に叙任され、同職を2年間勤仕したのちに中町奉行に赴任、享保4年(1719年)まで勤め上げた。合計14年間、江戸町奉行を務め、江戸の治安維持や事件の裁決を担当した。正徳元年(1711年)には功績を賞され熨斗縮,絹縮,越後縮等を賜っている。 |

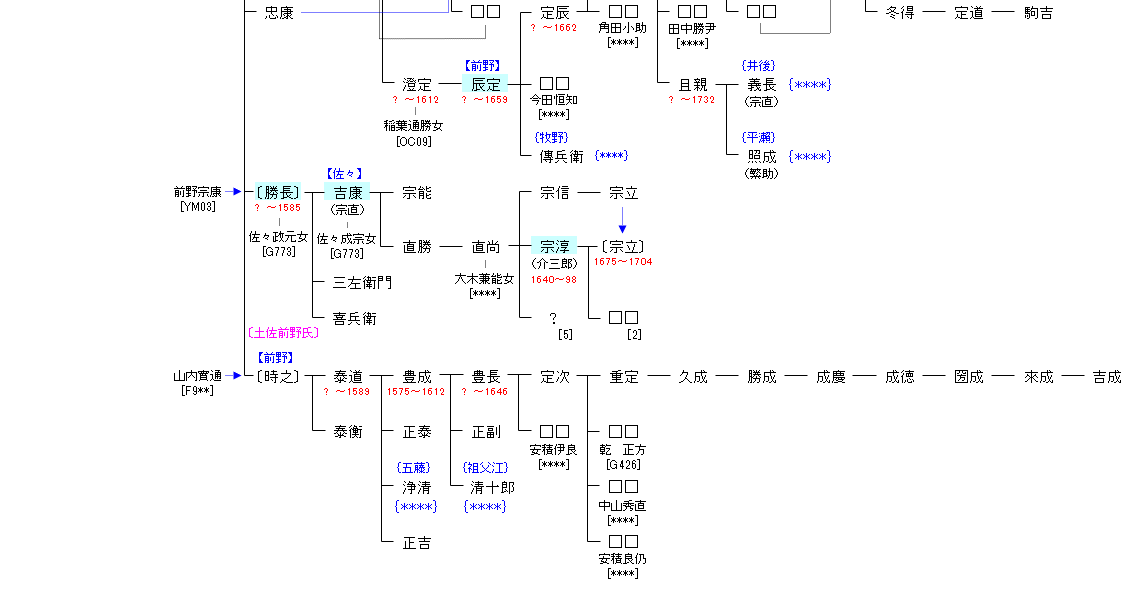

| 前野辰定 | 前野勝長 |

|

尾張国の前野右近大夫澄定の嫡男に生まれる。生年は不詳だが、初めは前野長康の家臣であったとされるため、少なくとも文禄4年以前ということになる。初め前野左馬亮を名乗り、後に前野兵大夫辰定と改名した。 |

尾張国の土豪・前野家の前野宗康(前野舜秀)の3男(『寛政重修諸家譜』には長男)に生まれる。前野加賀守勝長を名乗る。小豆坂の戦いや桶狭間の戦いで活躍した後に佐々成政の家臣となった。元亀元年(1570年)6月22日、姉川の戦いに先立つ「八相山の退口」の際には小谷より退却の時に殿軍を務めた成政軍の中で奮戦した。主君・成政とともに越中に攻め入った際、井波城主となり1万5000石を領した。その後、成政の命で越中魚津城・松倉城を攻め落とす(魚津城合戦)。 |

| 佐々吉康 |

佐々宗淳 |

|

佐々成政家老の前野勝長の子として生まれる。佐々成政の姉を妻とし、名を佐々宗直と改めた。初めは村瀬喜平次と名乗って前野長康に従い、馬廻衆や荷駄隊の一人として出陣することもあった。母が佐々政元の娘であり、佐々成政の姉婿にもなって佐々氏一門となった。 |

戦国武将・佐々成政の実姉の曾孫にあたる。父の直尚は、はじめ熊本の加藤氏、寛永に讃岐に移って生駒高俊に仕えた。しかし、生駒騒動が起きると直尚の一家も讃岐を立ち退くこととなり、その途上、瀬戸内の一小島で生まれた。そのため、幼名は島介といった。その後、父は大和の宇陀松山藩の織田高長に仕え、少年期は宇陀で過ごした。 |