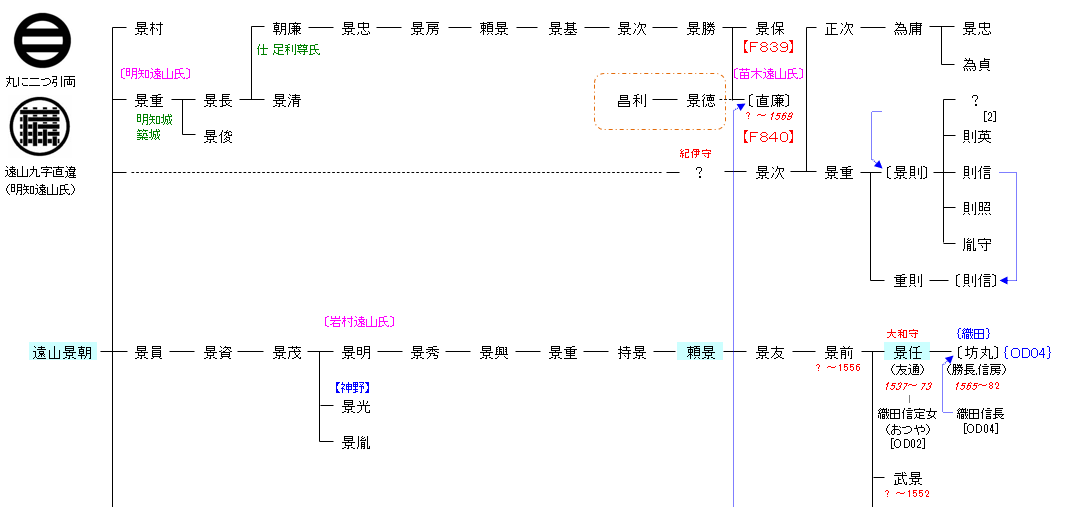

<藤原氏>北家 魚名流 ― 利仁流

| F837:藤原重光 | 藤原魚名 ― 藤原利仁 ― 藤原重光 ― 遠山景朝 | F838:遠山景朝 |

| リンク | F839・F840・{OD04} |

| 遠山景朝 | 遠山頼景 |

|---|---|

|

父親の加藤景廉は源頼朝の信任が厚く鎌倉幕府成立後に御家人となり、各地に荘園を与えられた。その荘園の中で美濃国恵那郡の遠山荘を長男の景朝が相続して地頭となり、遠山氏を称し岩村城を本拠地として統治した。当初は加藤太郎と称したが、その後、遠山左衛門尉景朝と称した。 |

遠山氏の宗家は岩村城主の岩村遠山氏であるが、途中で断絶したため、明知遠山氏の遠山頼景が遠山荘の地頭となっていた。頼景が岩村遠山氏を継いで岩村城主となった。 |

| 遠山景任 | |

|

織田信長と縁戚関係を結び、信長の叔母を娶るとともに、信長の子(御坊丸のちの織田勝長)を養子に迎え継嗣とした。 |