|

江戸時代初期の江戸幕府の旗本(交代寄合)。美濃国恵那郡の明知城に生まれる。元亀元年(1570年)12月28日の上村合戦で武田軍の秋山虎繁に敗れた祖父の景行は自刃し、叔父の景玄も戦死した。天正2年(1574年)2月7日に武田勝頼の家臣・山県昌景の侵攻の際に、もう一人の叔父の遠山友治も討死にし、明知城は落城した。

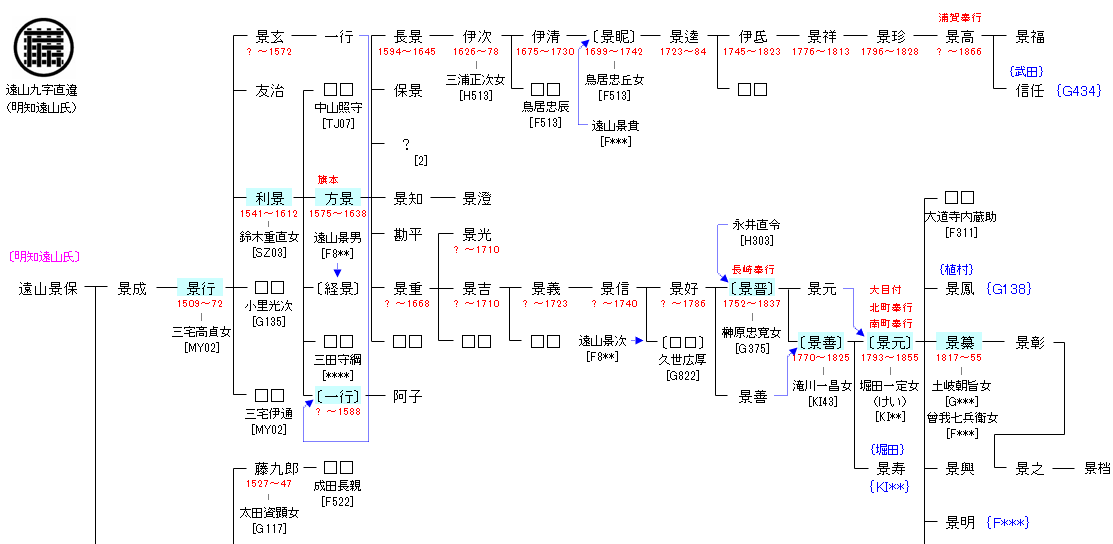

本来の明知遠山氏の後継者である叔父の景玄の遺児で嫡流の遠山一行(与助)は未だ幼少であったために、家臣一同が相談して父を還俗させて明知遠山氏を継がせた。遠山利景と名乗り、通称を勘右衛門と称した。

その後、妻との間に方景が生まれたが、父の利景は、景玄の遺児の遠山一行を養嗣子とし、また上村合戦で武田氏と戦って当主が討死した串原遠山氏の遠山景男の遺児の遠山経景も養子としたため、兄弟ということになった。

天正3年(1575年)5月の長篠の戦いの後、織田信忠は、武田方が籠る岩村城を攻囲したが、その戦いにおいて父の利景は小里城を落とし、明知城を奪還した。天正10年(1582年)の甲州征伐の際には、父の利景は徳川家康の麾下に属して、方景と一行を伴って参加。そのまま河尻秀隆らと甲府の守りついたが、本能寺の変を知って帰還した。河尻秀隆の甲府入りの際には利景,一行,方景が従っており、その後は共に甲府の守備に就いていることから、利景らは秀隆の与力にあたると推測される。この時、父の利景は駿河国に赴き、江尻城にいた本多重次を訪ねて、今後は一族は徳川方に従うことを誓ったが、直後に羽柴秀吉より美濃金山城主・森長可に従い人質を出すように命ずる書状が届いたため、一行の娘を金山城に人質として送った。

しかし、天正11年(1583年)、父の利景と伴に密かに明知城を出て、三河足助城に移ると家康の麾下に入った。これを知った森長可は激怒して人質としていた一行の娘の阿子と老女2人を磔刑にして屍を美濃と三河の境にある野原村の矢作川の河原に三河側から見えるように晒した。その後、明知城は森長可の手に落ちた。

天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いが始まると、明知城は森長可の家臣の石黒藤蔵,関左門の2人が守っていたが、4月17日、父の利景は策を講じてこれを襲い、城を奪還すると共に首級15を挙げた。そのうち3つを小牧の家康本陣に送り、西尾吉次と本多正信が首実検をし、論功行賞で明知の所領安堵が認められた。さらに加勢を受けて手薄な森長可領を攻撃したが、森長可の家臣・各務元正の守る岩村城への攻撃は失敗し、逆に遠山半左衛門などが討ち取られたため、それ以上の侵攻は頓挫した。他方、真田昌幸を押し込めるための小諸城の守りに派遣された依田康国の配下には一行もいた。

同年11月に秀吉と織田信雄との和睦を機に終戦すると、秀吉の命令で明知城は戦死した森長可の弟の森忠政の所領に加えられることになり、利景と方景は再び追われて足助城の鈴木氏を頼った。

天正13年(1585年)、徳川家康が下条康長(牛千代)に対し、天文年間に下条氏が武田信玄から与えられて領地としていた恵那郡上村を遠山勘左衛門(おそらく正しくは勘右衛門=利景)に引き渡すように書状を送り命じた。天正16年(1588年)の冬、家康の使いとして信濃~甲斐~駿河を行き来していた一行は、信濃と甲斐の国境の平沢峠で大雪に遭い亡くなったため、明知遠山氏の嫡流である景玄系は断絶したが、このことにより方景が明知遠山氏を嗣ぐこととなった。

天正18年(1590年)、北条氏直の小田原征伐に、父の利景は徳川軍の一員として方景と、串原遠山氏から養子の経景とともに従軍した。この戦は方景にとって初陣であった。後北条氏が滅亡し家康が関東に転封されると、父の利景は上総国で知行地を賜った。また江戸の下谷に2,700坪の屋敷を賜った。

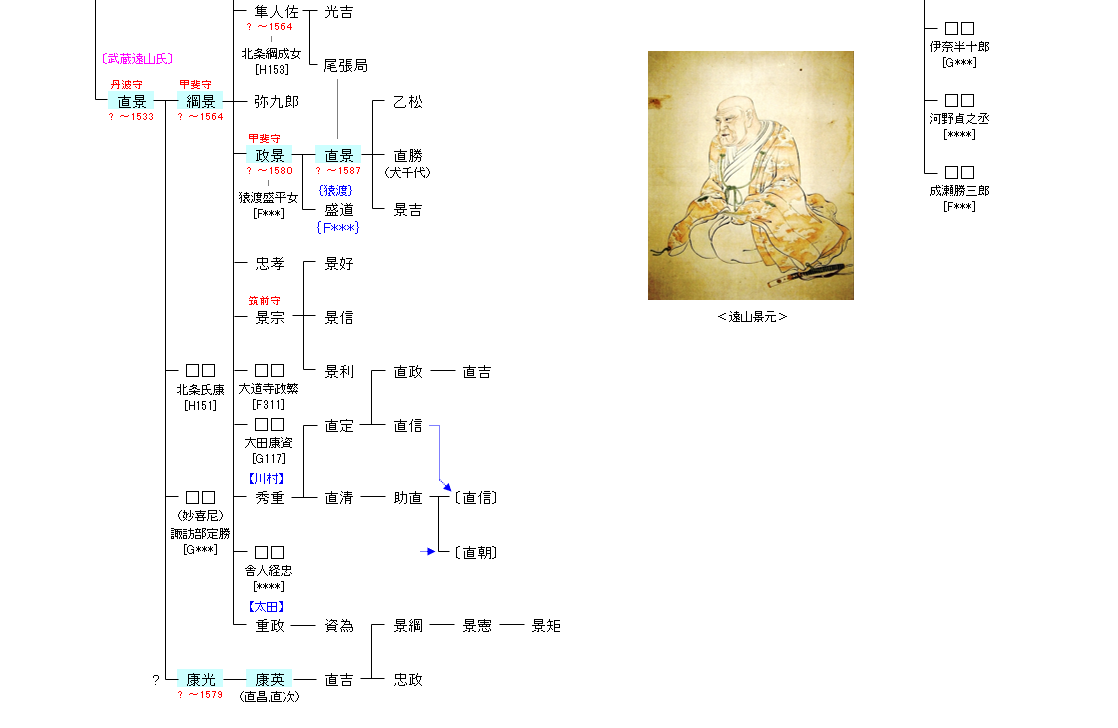

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、利景,遠山友政,小里光親らは、西軍についた田丸直昌から領地を取り戻すために徳川方について東軍に参加することとし、木曽路を美濃に向けて進軍した(東濃の戦い)。利景と方景は、8月下旬、小里光親と共に明知城を包囲し、9月2日に田丸氏の守将は明知城を放棄して敗走したため追撃して首級13を挙げ、明知城を奪還した。さらに共同で岩村城の田丸主水を包囲し、妻木頼忠が土岐砦と高山砦を陥した。15日に関ヶ原本戦が決着した後、田丸勢は投降し、友政が岩村城を接収し、夜が明けて諸将が撤収後は利景と家臣が岩村城を守備し、土岐砦は方景が守り、明知城には経景を入れて守せらせた。父の利景は、その功で戦後に旧領回復を成し遂げて江戸幕府成立後の慶長8年(1603年)、美濃国恵那郡と土岐郡において6,530石の知行地を朱印状で認められ交代寄合となり、伏見にて従五位下・民部少輔に任じられ、9月27日に家康が大坂城に入城した際には御奏者奉行を務めた。

ある日、方景は鷹狩の途中で偶然立寄った小庵に祖父の遠山景行の位牌が安置されて密かに供養されていることを知って感激した。慶長15年(1610年)、小庵を改めて寺院を開基することとし、明知遠山氏の菩提寺である龍護寺を開山した三河三玄寺の五世の椽室宗採に依頼して雲祥寺を開山した。方景より、寺領として山林9町歩,田畑1町歩が寄進され、住職には遠山姓と家紋の使用が許された。

江戸幕府成立後に父の利景は交代寄合となった後は、串原遠山氏より養子とした経景に領地の中から吉良見村,猿爪村の五百石を分け与え、旗本明知遠山氏の家老とした。経景の11代目の子孫の正景の代に「永田」と改姓し、代々幕末まで明知遠山氏を支えた。

慶長18年(1613年)、妻が亡くなり雲祥寺に葬った。慶長19年(1614年)、父の利景が亡くなり龍護寺に葬られた。享年75。方景が交代寄合の明知遠山氏の二代目の家督を継いだ。同年、大坂冬の陣に供奉し、徳川家康の天王寺の茶臼山本陣の右に備えた。

元和元年(1615年)、大坂夏の陣は嫡男の長景にとって初陣となった。河内国枚方の押を守備し、御帷子2つを拝領した。家老の遠山景常(嘉兵衛)、景常の子の遠山七衛門(五郎八)らも伴に参加した。出陣の際に久保原村の金日院にて厄除けと道中安全を祈願した。久保原村の与八は、松明100本を献上した。

同年に江戸幕府の命により明知城を廃城として、明知城西麓の大手門近くに明知陣屋を築いた。寛永2年(1625年)、知行所の石高6,531石6斗余につき江戸幕府より朱印状を賜った。その後、明知と江戸を隔年で参勤交代を行った。

寛永3年(1626年)、方景は明知にて病気療養をしたが、その期間は嫡男の長景が江戸で勤仕を代行した。寛永15年(1638年)、方景は明知ににて卒去。享年64。菩提寺の龍護寺の墓地に葬られた。

|

美濃国恵那郡明知に生まれる。元亀元年(1570年)12月28日、秋山虎繁が率いる武田軍の東美濃・三河侵攻を防ぐために勃発した上村合戦において大将として参戦した祖父の遠山景行は敗れて自刃し、父の遠山景玄も討死したため、叔父の遠山友治と共に明知城を守った。

天正2年(1574年)1月27日、武田勝頼は信玄の遺志を果たすため、山県昌景ら甲斐・信濃・飛騨・越中・上野の5ヶ国3万人の兵を率いて織田信長を圧迫するため美濃恵那郡に侵攻し、寺社を悉く破壊した後に岩村城に入った。明知城の北に陣を敷いて、美濃・尾張・三河・遠江攻略の拠点となる明知城を、1万5千の大軍で攻めて占領しようとした。明知遠山氏は、先の上村合戦の折に屈強な兵は悉く討死し、老弱な兵のみであったため、信長は明知城に兵200騎を送り、明知城主の一行と叔父の遠山友治らは総勢500人でこれを防ぎながら、信長に救援を求めた。信長は明知城を失う重大さを思い、奈良多聞山城から呼び寄せた嫡男の織田信忠と明智光秀とともに、3万の兵にて明知城より北東にある鶴岡山に布陣し、包囲された明知遠山氏と連絡して武田勢を挟撃しようとした。

武田勢は織田方の遠山氏の苗木城,明照城,大井城,串原城,今見砦,阿木城,妻木城等の城砦を陥れた。そのため信長は、東濃の神篦城に河尻秀隆を、小里城に池田恒興を配置し、2月24日に岐阜に撤退した。 天正2年(1574年)、武田勝頼の家臣・山県昌景の侵攻により明知城の戦いが勃発しようとした。

武田勢は明知城を包囲した。遠山友治は死守しつつ織田信長に救援を頼んだ。信長は嫡男の織田信忠とともに自ら出陣し援けようとした。信長は美濃の諸将(池田恒興,河尻秀隆,森長可,蜂屋頼隆,塚本)など3万人を率いたとされるが、山県昌景が兵6千人を率いて鶴岡山の山麓を廻り、信長軍の進路を遮ると、信長は兵を退いて布陣した。遠山十八城のうち明知城は17番目に落城した。落城した際に叔父の遠山友治も討死している。この後、武田軍は機に乗じて川中島衆を派遣して飯羽間城を攻め落とした。 その後、上杉謙信の軍勢が動いたことを知った武田勝頼は東美濃から撤兵した。

一行が、未だ若かったことから家臣一同が相談して、飯高山満昌寺の僧となっていた一行の叔父の遠山利景を還俗させて明知遠山氏を継がせ、一行は景行の猶子となった。

天正3年(1575年)5月21日、武田勝頼は長篠の戦いにおいて織田・徳川連合軍に大敗し、山県昌景,馬場信春ら多くの重臣を失った。このため、織田・徳川による武田反攻が始まることとなった。信長は嫡男・信忠に軍を預けて岩村城に侵攻させた。これに対して武田勝頼は援軍に向おうとし、勝頼の動きを聞いた信長も11月14日に京から岐阜へ向かった。

上村合戦で武田(秋山軍)との戦いで生き残った明知遠山氏と串原遠山氏の一族・郎党達は織田・徳川方に付く者と武田方に付く者の二手に分かれた。これより半年前から、織田・徳川方に付いた一行は上村に、遠山左衛門は中津川に、土岐三兵は竹折に、小里内作は大川に駐留して、各方面から岩村城への補給路を断った。織田信忠は岩村城を攻囲し勝利した。その戦いにおいて一行と利景は小里城を落とし、明知城を奪還した。

天正10年(1582年)の甲州征伐の際には、徳川家康の麾下に属して参加、そのまま河尻秀隆らと甲府の守りついていたが、本能寺の変を知って帰還した。この時、駿河国に赴き、江尻城にいた本多重次を訪ねて、今後は一族は徳川方に従うことを誓ったが、直後に羽柴秀吉より美濃金山城主森長可に従い人質を出すように命ずる書状があり、一行の娘の阿子を金山城に人質として送った。

天正11年(1583年)、城主の遠山一行と叔父の遠山利景は密かに明知城を出て、利景の妻の実家である三河足助城の鈴木氏を頼り家康の麾下に入った。これを知った森長可は激怒して、人質としていた一行の娘の阿子と、老女2名を磔刑にした。明知城も長可の手に落ちた。家康は、一行の娘の阿子が森長可によって処刑されたことを聞き、遠山利景に対して何度も憐みの言葉をかけたと伝わる。

天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いが始まると、明知城は森長可の家臣の石黒藤蔵,関左門の2人が守っていたが、4月17日、利景は策を講じてこれを襲い、城を奪還すると共に首級15を挙げた。そのうち3つを小牧の家康本陣に送り、西尾吉次と本多正信が首実検をし、論功行賞で明知の所領安堵が認められた。なお、一行は真田昌幸を押し込めるための小諸城の守りに派遣された大久保忠世に後見された依田康国に従った。

秀吉と織田信雄が和睦を機に終戦すると、秀吉の命令で明知城は戦死した長可の弟・忠政の所領に加えられることになり、利景は再び追われて足助城の鈴木氏を頼った。

天正16年(1588年)の冬、一行は、家康の使いとして信濃〜甲斐〜駿河を行き来していたが、信濃と甲斐の国境にある平沢峠で大雪により遭難して亡くなった。そのため明知遠山氏の嫡流である景玄系は断絶したが、その後は叔父の景行と、従弟の遠山方景が明知遠山氏を率いて、関ヶ原の戦いの前哨戦である東濃の戦いで戦功を挙げ、江戸幕府成立後に明知遠山氏は、6,531石の交代寄合(参勤交代する旗本)となった。

|