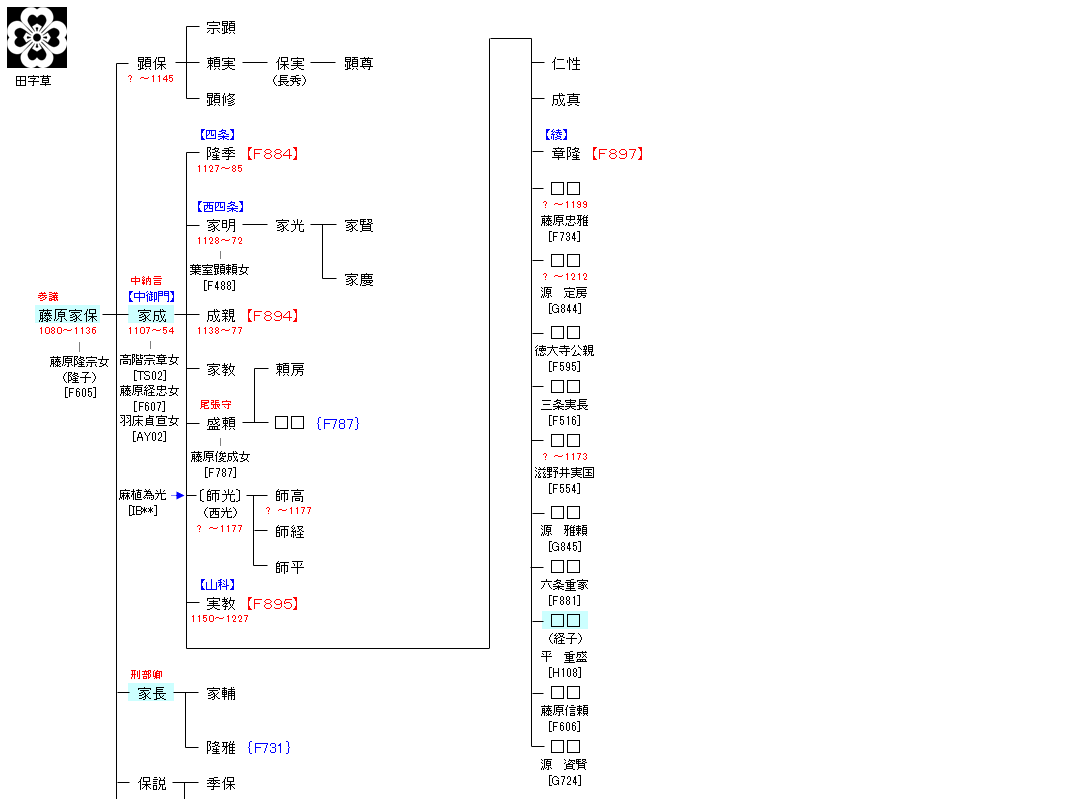

<藤原氏>北家 魚名流 ― 末茂流

| F880:藤原顕季 | 藤原魚名 ― 藤原末茂 ― 藤原連茂 ― 藤原顕季 ― 藤原家保 | F883:藤原家保 |

| リンク | F884・F894・F895・F897 |

| 藤原家保 | 藤原家成 |

|---|---|

|

各国の受領を歴任し、長承3年(1134年)従三位参議に至る。白河院政期において比類なき信任を受け、白河院司受領,院庁別当を歴任。 |

鳥羽院政期において、鳥羽上皇の第一の寵臣として活躍する。中央においては、従妹にあたる美福門院とともに国政の中枢部に深く関わり、また諸国においては数多くの荘園を形成して、経済的にも目ざましい躍進を遂げた。長承元年9月24日(1132年11月3日)、上皇が宇治に御幸して平等院の経蔵を見物した際、藤原忠実は他人を絶対に入れない方針を破り、家成を特別に経蔵の中に入れた。長承3年(1134年)、家成はこの経蔵を参考にして鳥羽殿に勝光明院と宝蔵を造営する。 |

| 藤原経子 | 藤原家長 |

|

平安時代末期の女官。父は中納言・藤原家成。左大臣・大炊御門経宗の猶子。 |

元永元年(1118年)、白河院判官代と鳥羽天皇の蔵人に任ぜられる。美濃・土佐・備中・能登などの国司を歴任。また、藤原忠実・頼長父子に近侍し、その外出の際にはしばしば前駆を勤めている。その関係からか保元元年(1156年)の保元の乱においては崇徳上皇方に参じたと言われ、『保元物語』においては、乱の後に出家・降伏した公家の中にその名が見える。ただし、その際の処罰を含め、その後の具体的な動静については不明である。 |

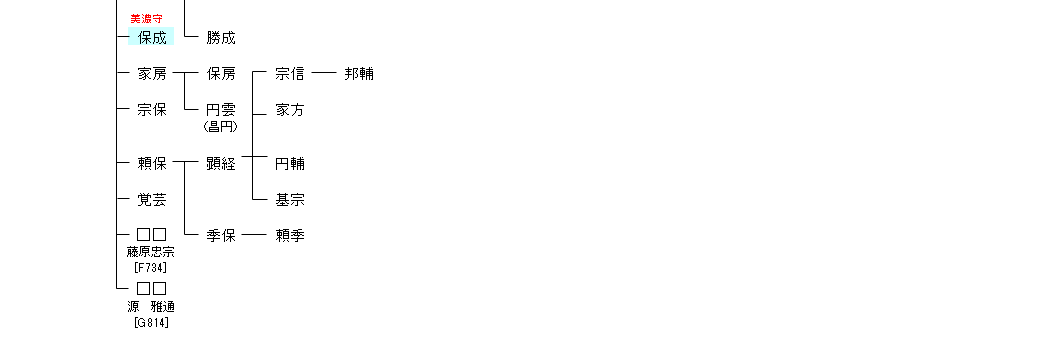

| 藤原保成 | |

|

崇徳天皇の乳母子であった関係からその傍に仕え、新院判官代と呼ばれる。大治2年(1127年)に蔵人、久安2年(1146年)には正五位下に叙され、その後は従四位下(あるいは正四位下)まで進む。 |