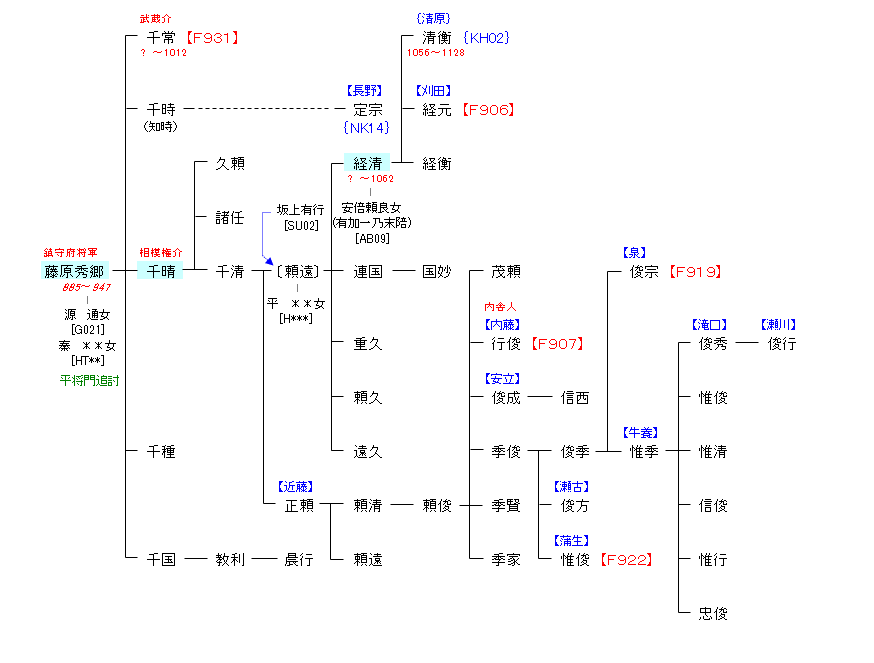

<藤原氏>北家 秀郷流

| F801:藤原魚名 | 藤原魚名 ― 藤原秀郷 | F901:藤原秀郷 |

| リンク | F906・F907・F919・F922・{KH02} |

| 藤原秀郷 | 藤原千晴 |

|---|---|

|

出自を藤原北家魚名流とするのが通説だが、実際には下野国史生郷の土豪・鳥取氏で、秀郷自身が藤原姓を仮冒したという説もある(あるいは古代から在庁官人を務めた秀郷の母方の姓とする)。 |

父・秀郷が平将門の乱で功績をあげたことにより朝廷で登用され京で活動する。康保4年(967年)、村上天皇の崩御の際、伊勢固関史を務める。東国で平義盛と争ったこともある。この間、相模介などを務めるが、安和2年(969年)に起きた藤原北家嫡流による他氏排斥事件である安和の変で対立する清和源氏の一族・源満季に追捕されて失脚、隠岐に流罪となった。以後の消息は不明。 |

| 藤原経清 | |

|

陸奥権守従七位下に叙せられ亘理権大夫と称したと言われている。尊卑分脈には「亘権守・亘理権大夫」とあるが、「権大夫」という職位がどんな役職であるか、実際にどのような官職であったか煩累していない。ただ、子息の清衡も権大夫であったことでもあり、地位を証明する信頼の置ける史料は現存していないが、在庁官人として陸奥国府多賀城に勤務していたと見られている。その名が登場する史料は、長年『陸奥話記』のみとされており、藤原姓も私称ではないかとされてきたが、近年、1047年(永承2年)の五位以上の藤原氏交名を記した『造興福寺記』に「経清六奥(六奥は陸奥の意)」と見えることが指摘されている。この史料によると、少なくとも藤原氏の一族の係累に連なる者と中央の藤原氏からも認められており従五位に昇任し、散位ではあったようである。1040年(長久元年)より数ヶ年国府の推挙により、修理太夫として在京し、陸奥守・藤原登任の下向に同行したとの説がある。 |