清和源氏

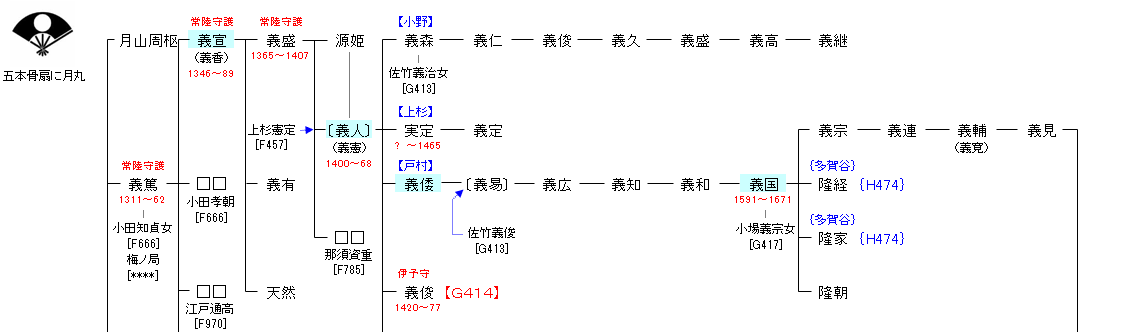

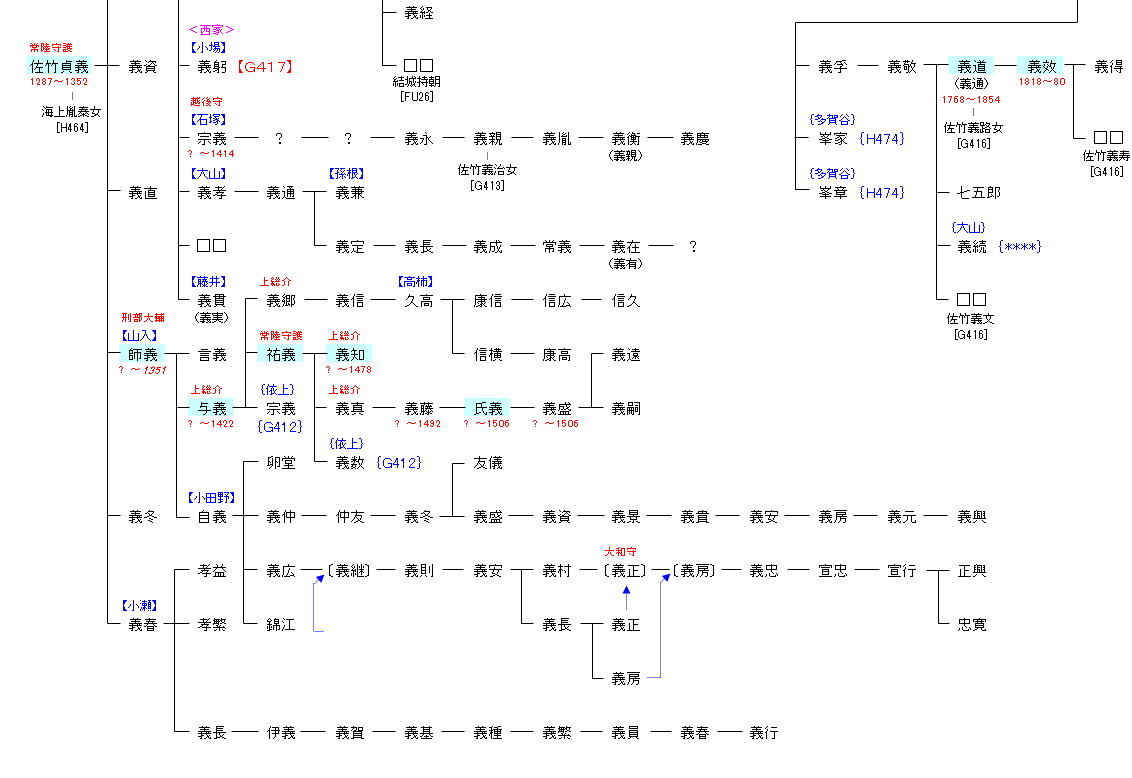

| G412:佐竹義業 | 源 義光 ― 佐竹義業 ― 佐竹貞義 | G413:佐竹貞義 |

| リンク | G414・G417・{H474} |

| 佐竹貞義 | 佐竹義宣 |

|---|---|

|

1331年(元弘元年/元徳3年)に源頼朝による守護職創設以来、八田族に独占されてきた常陸国守護職に補任された。 |

母の実家である小田氏が小山若犬丸を匿った罪により、鎌倉公方足利氏満の追討を受けた際は、小田氏と縁戚関係にあったため警戒され、家臣の小野崎通郷,江戸通高を派遣するに留まっており、通高は難台城の戦いで奮戦した末、討死した。 |

| 佐竹義人 | 戸村義倭 |

|

関東管領上杉憲定(山内上杉家の当主)の次男で、第11代当主・佐竹義盛の婿養子。初名は上杉義憲(別名は義仁とも)。応永23年(1416年)に義憲から義人(義仁)に改名している。 |

戸村氏は藤原秀郷の末裔とされる戸村能通により創始された家柄であるが、南北朝時代に入って、南朝方に属した6代目の戸村又五郎(実名不詳?)が宗家の那珂通辰とともに北朝方の佐竹貞義と戦って自刃して一時断絶。その後、佐竹義人の3男で大掾満幹との養子縁組を解消した佐竹義倭が前戸村氏の居城であった常陸国戸村城を再建したことによりその苗字を称して佐竹氏の一族となる。 |

| 戸村義国 | 戸村義道 |

|

父の義和は文禄の役の際に朝鮮高麗熊川にて病死(一書には船中とも)。義国は父の顔を知らずに成長する。常陸国戸村城より、慶長7年(1602年)、宗家の佐竹義宣が出羽久保田藩への国替えとなり、これに従い出羽国に入る。慶長10年(1605年)から慶長12年(1607年)にかけて用水路を完成させた(戸村堰)。主君久保田藩主・佐竹義宣と大坂冬の陣に従軍。今福の戦いにおいて、佐竹軍は苦戦に陥り、刀鍔に銃弾を受けるが怯まずに奮戦し、大坂方の将矢野正倫を討ち取った。その功で将軍徳川秀忠より感状と刀「青江次直」を拝領。のちに第2代藩主・佐竹義隆の執政を務め、寛永8年(1631年)に角館の代官として赴く。 |

書画や詩歌を能くし、文人として名を馳せた。絵画は当初は狩野派、のちに南画を習得したが、画人・佐々木原善と知己になりその影響を受け作風を一変させた。寛政6年(1794年)に南蘋派(当時の中国の洋画技法)の画風を習得されるために長崎に原善を留学させた。留学が帰った原善から南蘋派の技法を学び、花鳥図を書いた。嘉永7年(1854年)、87歳で没した。 |

| 戸村義效 | 山入師義 |

|

文政11年(1828年)、家督を継ぎ横手城代となる。安政5年(1858年)2月、息子・義寿の久保田新田藩佐竹家相続を実家の中村藩相馬家に働きかけた佐竹義祚を、藩の命により同年6月11日の死まで預かることとなる。この縁により、娘を義寿に嫁がせている。 |

足利尊氏が建武政権と戦うために上洛した際に異母兄の義篤とともに足利直義傘下に加わり、後に義篤が尊氏の命を受けて東国の新田側勢力と戦うために帰国すると、師義はそのまま残留して尊氏・直義とともに九州に向かった後、多々良浜の戦い,湊川の戦いで活躍する。以後、師義が尊氏に近侍して、義篤が領国経営にあたる体制が構築される。貞和元年/興国6年(1345年)の天龍寺落慶供養の際に後陣の随兵を務め、4年後に直義と高師直が対立した際には師直を支持した。また、連歌にも優れ『菟玖波集』にも所収されている。後に尊氏から常陸国久慈郡山入を所領として与えられ、山入氏の祖となった。 |

| 山入与義 | 山入祐義 |

|

応永14年(1407年)秋、一族の惣領であった常陸守護・佐竹義盛が危篤となると、関東管領・上杉憲定の次男の龍保丸を義盛の娘婿として後継者の白羽の矢が立った。龍保丸は鎌倉公方・足利持氏の後援を得て、佐竹義憲(後に義人と改名)として佐竹宗家を継いだ。しかし、佐竹氏の庶流の多くが藤原姓の山内上杉家からの入婿に反発しており、与義は反対派の急先鋒として稲木義信や長倉義景,額田義亮らと結んで義憲と対立した。ただし、小田野氏を興した弟の自義は宗家方に属している。 |

応永29年(1422年)に父の与義が戦死し、兄の義郷もまた短期間で隠居もしくは死去したことから、甥の義信に代わって祐義が山入氏の家督を継いだ。応永30年(1423年)6月、将軍・足利義持は、常陸守護である惣領の佐竹義憲(後の義人)を解任して祐義を任命しようとし、鎌倉公方・足利持氏の反発を買った。この後、幕府は義憲と祐義の両者を一方的に半国守護に任じ、守護が事実上分立する状態になった。 |

| 山入義知 | 山入氏義 |

|

父・祐義の後継として山入氏を継いだ。山入氏は常陸守護・佐竹氏の一族であるが、応永年間に祖父の与義が宗家の義人と対立し、以来50年近く抗争を続けていた。 |

山入氏は常陸守護佐竹氏の一族であるが代々宗家との抗争を繰り広げており、父・義藤の代には宗家当主の義舜を太田城から追放するなど宗家に対して優位に立っていた。しかし、明応元年(1492年)に義藤が病死すると、岩城氏の仲介で宗家との間に和議の気運が持ち上がった。翌明応2年(1493年)にはやはり宗家に反発していた佐竹氏庶流の長倉義久が義舜に攻められ降伏、更に岩城氏宿老であった岡本妙誉の工作により、氏義と協力関係にあった江戸通雅,小野崎親通らが離反するなど、山入氏は全盛時の勢いを失いつつあった。 |