宇多源氏

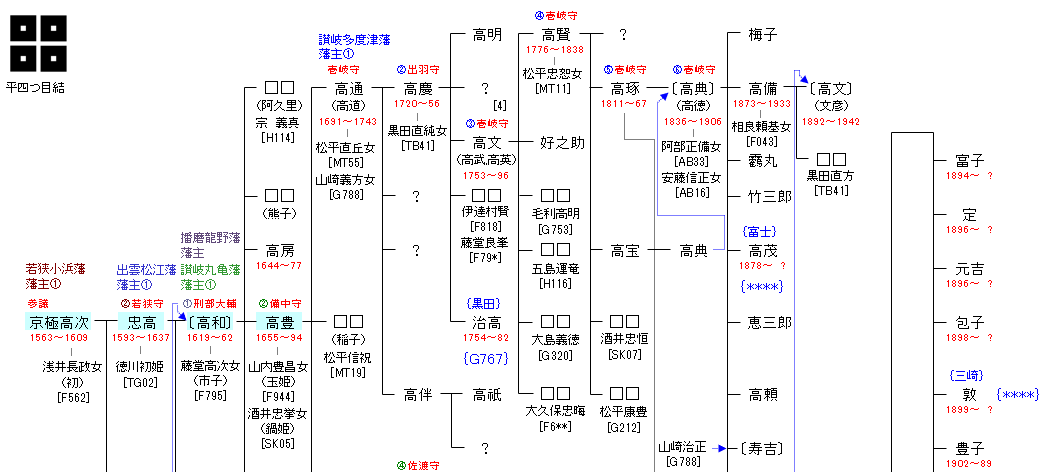

| G759:京極高氏 | 源 雅信 ― 源 扶義 ― 佐々木定綱 ― 佐々木信綱 ― 京極氏信 ― 京極高氏 ― 京極高次 | G760:京極高次 | ● |

| リンク | {G359}{G767} |

| 京極高次 | 京極忠高 |

|---|---|

|

永禄6年(1563年)、京極高吉と浅井久政の娘で長政の姉(京極マリア)の長男として、浅井氏の居城である近江の小谷城京極丸で生まれ、幼名は小法師と称した。父の高吉は足利義昭に仕えていたが、義昭と織田信長が対立した際に出家し、高次は美濃へ人質として送られ幼少期を過ごす。元亀4年(1573年)7月には宇治の真木島城に篭もる義昭を攻めた信長に従い、近江奥島5000石を与えられる。 |

初代藩主・京極高次の庶長子。正室は江戸幕府第2代将軍・徳川秀忠の4女・初姫(高次正室・常高院の養女)。幼名は熊麿。慶長14年(1609年)、父の高次が死去したため、若狭小浜9万2000石(若狭一国)を相続した。 |

| 京極高和 | 京極高豊 |

|

1637年(寛永14年)、松江26万石の藩主であった伯父の忠高が嫡子を残さずに亡くなったため、その末期養子となり、播磨龍野6万石へと減封される。1658年(万治元年)に讃岐丸亀5万石と播磨揖保郡網干1万石の計6万石に移封となる。1660年(万治3年)には讃岐にあり、広く信仰されていた金毘羅大権現を江戸三田の藩邸に勧請し、参拝を願う江戸の町民に応え、毎月10日には邸内を開いて参拝させた。また、この年には丸亀城の天守閣を完成させる。 |

1662年(寛文2年)に父の死により家督を継いだ。1664年(寛文4年)、曾祖母・常高院の所領であった近江蒲生郡内の1400余石を加増され、義兄・京極高房へこのうち3000石を分知した。1672年(寛文12年)、幕府に請願し播磨国の所領2村と近江を交換し、同地にあり京極氏の菩提寺であった近江清滝寺を復興、付近に散在していた墓碑を一ヶ所に集めて整理し三重塔を寄進し歴代当主の墓を集めて並べ、院号を父の法名に基づき徳源院と改めた。 1674年(延宝2年)、桜田久保町に上屋敷を建設し、駿河台狩野派の絵師・田中八兵衛に鳳凰,牡丹,菊,四季山水,吉野竜田などを題材にする華やかな屏風類を製作させた。高豊は絵画に非常に堪能であったといい、野々村仁清にこの屏風絵をそのまま描いた壷を発注した文書が残り、その芸術的才能の片鱗をうかがわせる。仁清窯と京極家の関わりはこの高豊に始まるという。 1676年(延宝4年)に丸亀城に移る。1688年(貞享5年)には城下町近くの下金倉村に大名庭園を築き万象園と名付ける。京極氏の故郷である近江の琵琶湖を模した池を中央に置き近江八景を配したこの庭園は日本三大海浜庭園の一つに数えられる。 |

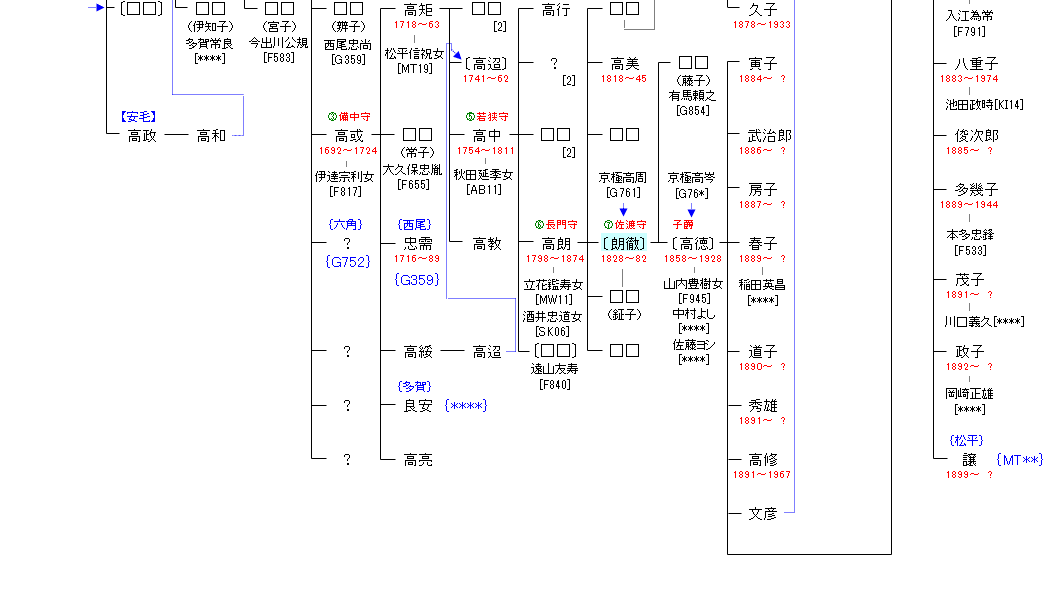

| 京極朗徹 | |

|

丸亀藩の第7代(最後の)藩主。丸亀藩京極家9代。文政11年(1828年)9月17日、京極氏一族の京極高周(右近)の5男として丸亀城で生まれる。天保15年(1844年)2月23日に第6代藩主・京極高朗の養子となり、2月25日には婿養子に迎えられた。嘉永2年(1849年)12月16日、従五位下・佐渡守に叙位・任官する。嘉永3年(1850年)3月7日、高朗が隠居したため、家督を継いで第7代藩主となる。 |