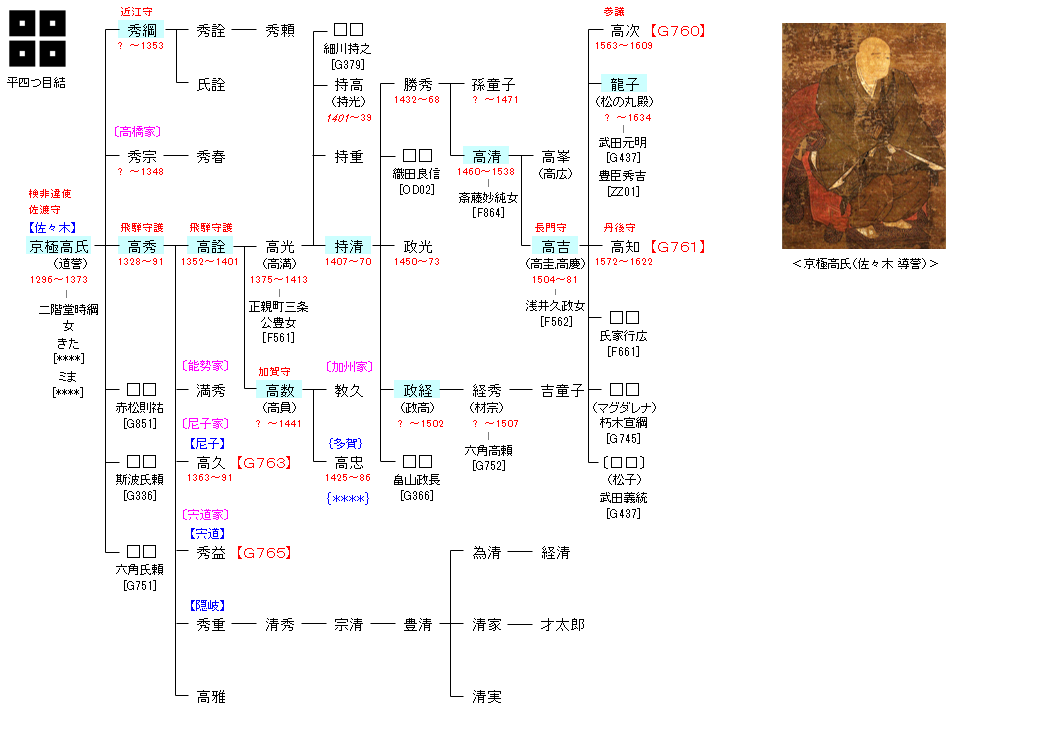

宇多源氏

| G758:京極氏信 | 源 雅信 ― 源 扶義 ― 佐々木定綱 ― 佐々木信綱 ― 京極氏信 ― 京極高氏 | G759:京極高氏 |

| リンク | G760・G761・G763・G765 |

| 京極高氏(佐々木道誉) | 京極秀綱 |

|---|---|

|

検非違使として京都に滞在していたと考えられており、後醍醐天皇の行幸に随行している。鎌倉幕府では執権・北条高時に御相供衆として仕え、高時が出家した際には供に出家して導誉と号した。 |

延元3年/暦応元年(1338年)には近江守を務めており、北畠顕家が陸奥国より足利義詮の守る鎌倉を落し、京へと攻め寄せた際には、これを迎え撃つべく、高師泰,高師冬,細川頼春,佐々木氏信,父の佐々木道誉らと共に近江と美濃の国境へと赴き、顕家の進軍を阻止する。 |

| 京極高秀 | 京極高詮 |

|

嘉暦元年(1328年)、室町幕府の成立に大きく貢献する佐々木道誉の3男として生まれ、興国6年/康永4年(1345年)に行われた後醍醐天皇を弔う天龍寺の法要に参列している。 |

正平20年/貞治4年(1365年)、佐々木一門の宗家である六角氏の当主・六角氏頼が唯一の跡取を早世により失ったため、高詮は養嗣子として六角氏に赴く。しかし、氏頼は、4年後に新たに亀寿丸(六角満高)をもうけ、その翌年には死去してしまう。このため跡目争いが生じ、高詮は幕府から、亀寿丸が成人するまでの後見役を命じられ、六角氏が代々務めていた近江守護へと任じられる。しかし、わずか7年後の天授3年/永和3年(1377年)に近江守護職を解かれ、高詮は京極氏へと戻る。 |

| 京極持清 | 京極高清 |

|

応永20年(1413年)に父の高光が亡くなり、兄の持高が跡を継ぐが、持高は永享11年(1439年)に子を残さぬまま亡くなる。『薩戎記』はこの後に叔父の高数が家督を継いだとし、『西讃府史』は持清が家督を継いだとしている。いずれにせよ、高数は翌々年の嘉吉元年(1441年)6月に起こった嘉吉の乱で、将軍の足利義教と共に、赤松満祐邸でその家臣に討たれる。 |

応仁の乱の混乱を乗り切り、同族との家督争いを経て当主になったが、自身の子の代の家督争いを防ぐことはできず京極氏の衰退を招いた。 |

| 京極高吉 | 京極龍子 |

|

京極高清(高秀)の子。妻は浅井久政の娘(京極マリア)。京極氏は室町時代、四職に数えられる名族であり、最盛期は近江・出雲・飛騨の守護であった。しかし、応仁の乱前後の混乱期には内紛で衰えていた。高吉は父の高清に寵愛され、家臣の上坂氏に支持され兄の京極高広と家督を争ったが、浅見氏・浅井氏ら国人達の支持を受けた高広に敗れ、追放された。のち、高広も浅井氏と対立し追放され、下克上にあい国を奪われ、京極氏の衰退は決定的となった。 |

戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。はじめ武田元明の正室、のち豊臣秀吉の側室となり、松の丸殿,京極殿,西の丸殿と呼ばれた。浅井長政は叔父であり、淀殿,初,江は従姉妹にあたる。 浅井氏の主筋に当たる京極氏の出身だったため、同じく秀吉の側室である淀殿よりも血筋上では名門に連なる。 |

| 京極政経 | 京極高数 |

|

文明2年(1470年)に父の持清が病死すると、その跡目を巡って家督争いが起きるが、持清の孫(政経の甥)の高清との争いに勝利し、出雲・隠岐・飛騨の守護へと任ぜられる。その後、近江守護職も任ぜられ、文明7年(1475年)10月には幕命を受け、延暦寺の僧兵と共に観音寺城下で六角高頼と戦い大勝するが、11月になると西軍に属した土岐成頼,斎藤妙椿らの軍が高頼軍へと加わり、最後は敗れる。文明9年(1477年)に応仁の乱が終わると、翌年には近江守護を解かれ、六角高頼が再び任ぜられた。 |

始めは京極高員と称した。応永18年(1411年)に飛騨の国司・姉小路尹綱が幕府に背いた飛騨の変が起きると、幕府軍の総大将へと任命され、越前の朝倉氏,甲斐氏,信濃の小笠原持長らと共に五千余りの兵を率いて鎮圧している。 |