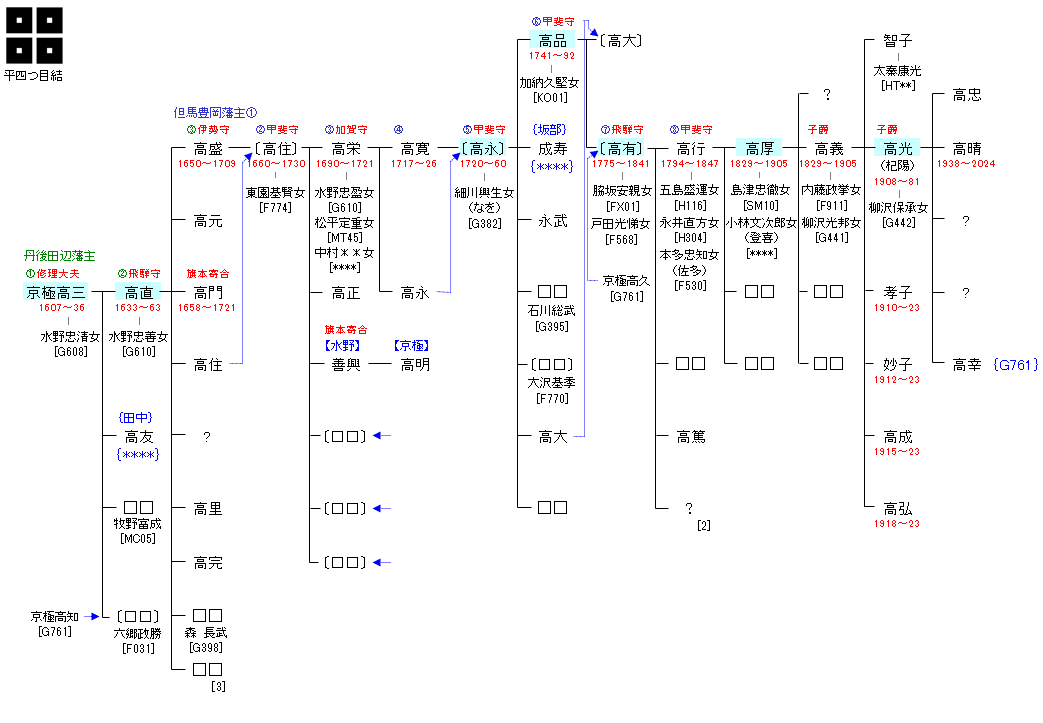

宇多源氏

| G761:京極高知 | 源 雅信 ― 源 扶義 ― 佐々木定綱 ― 佐々木信綱 ― 京極氏信 ― 京極高氏 ― 京極高知 ― 京極高三 | G762:京極高三 | ● |

| リンク |

| 京極高三 | 京極高直 |

|---|---|

|

慶長12年(1607年)3月17日、丹後国主・京極高知の3男として丹後田辺城で生まれる。慶長16年(1611年)、京都二条城で大御所の徳川家康と、江戸幕府第2代将軍・徳川秀忠に拝謁した。 |

寛永13年(1636年)、父の死去により跡を継ぐ。正保4年(1647年)、江戸増上寺の普請や江戸城修築などを務めた。承応3年(1654年)、隣藩である宮津藩主の京極高広と国境などをめぐって争う。高広と高直は伯父と甥でありながら仲が悪かった。藩政においては郷村支配の強化に努めている。 |

| 京極高永 | 京極高品 |

|

兄・高寛が復姓して家督を継いだため、別家の黒田家を継いだ。しかし、享保11年(1726年)に兄が早世し、豊岡藩が一時的に改易される。このとき、祖父の京極高住の尽力もあって、弟の高永が1万5000石に削減された上で家督を継ぐことを許され、藩主となった。 |

寛保元年(1741年)7月18日、第5代藩主・京極高永の長男として江戸麹町邸で生まれる。宝暦10年(1760年)に父が死去したため、家督を継いで藩主となり、宝暦11年(1761年)に従五位下・甲斐守に叙任する。同年から文武の奨励、倹約の徹底、礼儀の徹底などを中心とした藩政改革を行ない、15ヵ条の触れを出し、藩士の贈収賄を取り締まって綱紀粛正を図り、緊縮財政政策を採用した。しかし、藩主・改革派と守旧派の確執が続き、重臣の脱藩や永蟄居などが相次いだ。 |

| 京極高有 | 京極高厚 |

|

安永4年(1775年)9月26日、丹後峰山藩主・京極高久の5男(異説として次男)として江戸木挽町の屋敷で生まれる。寛政3年(1791年)2月10日に豊岡藩の第6代藩主・高品の養子となり、5月10日の高品の隠居で家督を継いで藩主となった。 |

弘化4年(1847年)、父の死去により家督を継いで藩主となり、同時に従五位下・飛騨守に叙任する。嘉永2年(1849年)、駿府加番となり、嘉永4年(1851年)に大坂加番になった。 |

| 京極高光 | |

|

大正12年(1923年)、関東大震災に遭遇し、姉の智子1人を除き、すべての肉親を失う。これにともない同年12月28日、子爵を襲爵する。このことが少年期に暗い影を落としたが、その一方で拘束の少ない自由な境遇をもたらした。学習院時代、文学趣味のある学友・都志見木吟によって俳句に興味を持つ。 |