宇多源氏

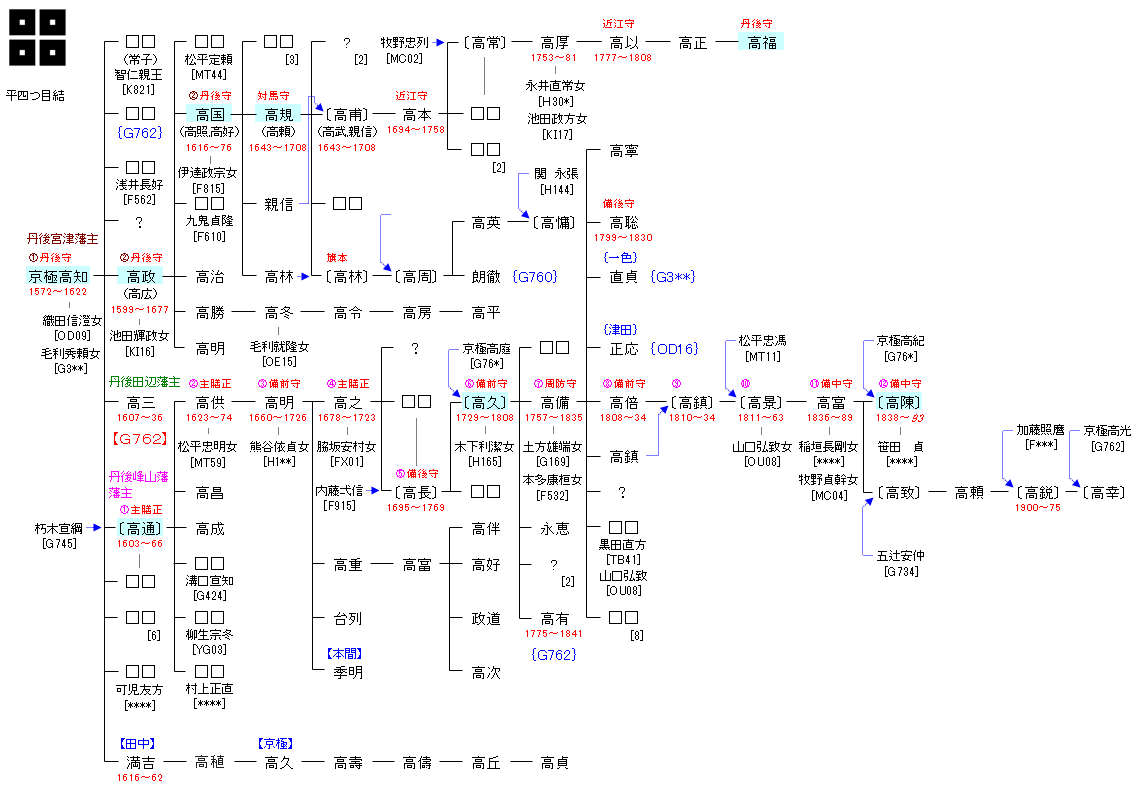

| G759:京極高氏 | 源 雅信 ― 源 扶義 ― 佐々木定綱 ― 佐々木信綱 ― 京極氏信 ― 京極高氏 ― 京極高知 | G761:京極高知 |

| リンク | G762・{G760} |

| 京極高知 | 京極高政 |

|---|---|

|

丹後藩(丹後宮津)の祖。 関ヶ原の功により丹後一国および丹後守の称号を与えられ国持大名となる。 |

元和8年(1622年)の父の死去により、丹後京極家の家督と12万3000石の遺領うち7万8200石の領地を継いだ。藩政においては、城郭や城下町の整備・拡大を行なって藩政の確立に務めている。しかし、領民に対して悪政を敷き、承応3年(1654年)に農民が藩外へ逃散している。同年4月23日、子の京極高国に家督を譲って隠居し、安智軒道愚と号して現在の宮津市字安智に1万石の隠居料を持って住んだ。 |

| 京極高国 | 京極高規 |

|

承応3年(1654年)4月23日、父の隠居により家督を継いで藩主となる。しかし、隠居した父が藩政に介入したことから父と対立し、さらに高国自身も寛文元年(1661年)には年貢が納められていないとして、その村そのものを取り潰すなどの悪政を布いた。このため寛文6年(1666年)5月3日、親子不和や悪政を理由に幕命によって改易され、陸奥盛岡藩主・南部重信預かりの身となった。ただし、扶助料として3000俵を与えられた。なお、改易されたとき、家臣の落合主税助らなど一部が宮津城明け渡しに応じず、一時は籠城して徹底抗戦しようとまでしたが、高国が説得することで開城している。このことから、暗君ながら家臣に慕われていた一面があったものと思われる。 |

父が改易されなければ国持大名・丹後宮津藩主だったはずの人物である。曽祖父は関ヶ原の戦いで大功をあげ、家康より丹後一国を与えられた京極高知である。 |

| 京極高福 | 京極高通 |

| 江戸時代の高家旗本。天保3年(1832年)閏11月5日家督を相続する。天保6年(1835年)11月1日、将軍・徳川家斉に御目見する。天保14年(1843年)6月、上知令により、安房朝夷郡内428石を収公されて、同年8月、下総豊田郡内660石を替地として与えられる。嘉永3年(1850年)10月28日に高家職に就き、従五位下侍従・丹後守に叙任する。慶応4年(1868年)2月22日、明治新政府に服属し朝臣となる。 | 丹後峰山藩の初代藩主。元和2年(1616年)、徳川秀忠の小姓となり3,000石を賜う。元和8年(1622年)には丹後宮津藩主の父・京極高知の遺領の内中郡1万石を分与され、旧領と併せて峰山1万3,000石を領することとなり、峰山に立藩した。峰山藩京極家は宗家の宮津藩京極家が改易に、同じ支藩である田辺藩(舞鶴藩)京極家が但馬豊岡へと転封になる中、明治時代まで京極高知が徳川家康から関ヶ原の戦いの戦功で拝領した丹後の地を一部とはいえ守り続けた。 |

| 京極高久 | 京極高陳 |

|

峰山藩分家で1000石を領した旗本・京極高庭の4男。母は京極高方の娘。寛保元年(1741年)、第5代藩主・京極高長の養子となり、明和2年(1765年)8月8日の高長の隠居により、その跡を継いで藩主となった。大坂青屋口の加番や大番頭を務めた後の天明8年(1788年)、若年寄に任じられて寛政の改革期の幕政に参与した。このため、峰山藩の藩政は長男・高備が取り仕切ることとなった。寛政3年(1791年)、病気を理由に若年寄の辞任を求めたが許されなかった。 |

幕臣500石で御小姓の京極高紀の次男。慶応4年(1868年)2月12日、11代峰山藩主・京極高富の養子となり、同年5月28日家督を相続した。同年6月14日に従五位下・備中守に叙任される。明治2年(1869年)6月23日峰山藩知事に任命され、明治4年(1871年)7月14日、廃藩置県により峰山藩知事を罷免され、同年9月28日東京へ移った。明治6年(1873年)3月28日、海軍省に出仕し水兵本部課所属となる。同年5月30日海軍少尉に任命される。明治9年(1876年)9月30日隠居。明治14年(1881年)7月9日には離縁となる(実家へ復籍か?)。 |