宇多源氏

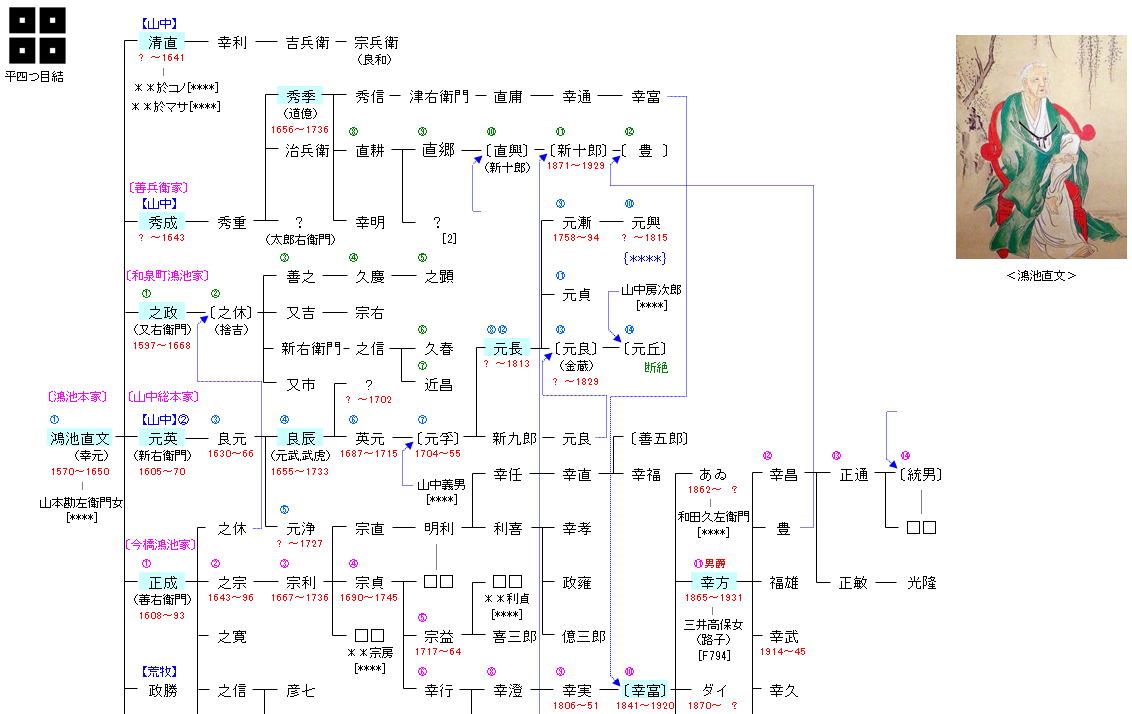

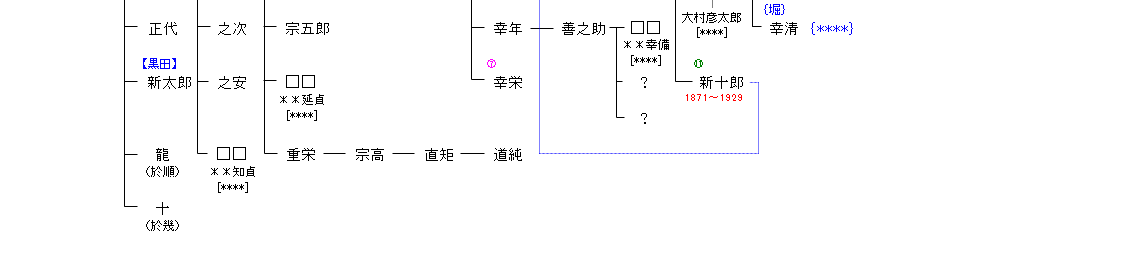

| G763:尼子高久 | 源 雅信 ― 源 扶義 ― 佐々木定綱 ― 佐々木信綱 ― 京極氏信 ― 尼子高久 ― 鴻池直文 | G764:鴻池直文 | ● |

| リンク |

| 鴻池直文 | 山中清直 |

|---|---|

|

父・幸盛は幸元を、山中家の本家にあたる別所氏の家臣・黒田幸隆に預けていた。これは嫡子のなかった幸隆に請われて、幸元を黒田本家の養子することを承諾したためとされる。この黒田一族は加古川の上流黒田庄一円に蟠居しており、幸元も黒田庄で育ったものと考えられている。ところが、父・幸盛は毛利氏によって天正6年(1578年)に討死し、黒田幸隆は同年に豊臣秀吉のため滅びた、実父と養父が反対の陣営にあり複雑であり、そのどちらかの死により居所を捨てねばならなくなり、9歳で流浪の身となった。この前後の詳細は不明であるが、大伯父である山中信直(幸盛の伯父)を頼って伊丹へ落ちのび、養育されたという(そのため、信直は幸元の育ての親であるため鴻池家においては太祖とされる)。成長した幸元は山中氏を称したが、これは5代前の黒田治宗が身を隠していた時期、山中と称していたことにならったという。 |

元和5年(1619年)に、山中家(鴻池屋)の始祖である父の幸元は、大坂・久宝寺町松屋町に出て酒造業をなして出世し、豪商となった。しかし、清直は、慶長19年(1614年)に早くも家を出て分家し、「小濱山中家」と名乗り、小浜字市場東南角の扇屋を買い取り酒造業を営んだ。酒造業の販路の拡大に努めたため、小浜の清酒は江戸で評判となり、その名は全国に知れ渡った。大坂から妻・於コノを娶るも、寛永4年(1627年)3月3日に死去したため、後妻の於マサと再婚した。 |

| 山中秀成 | 山中秀季 |

| 山中善兵衛家の初代当主。通称は(初代)山中善兵衛と称した。孫には風雅の道に志し、茶道に精進した山中道億がいる。墓所は大阪市中央区中寺町の顕孝庵境内墓地にある。 | 家業の傍ら茶の湯に精進し、茶人として名をはせ、特に茶器の目利きに秀でた。茶道は村田珠光の流れを汲むというが、千家の茶道とも関係が深く、近衛家煕や住友家,大徳寺などと知遇を得て長次郎作で利休七種茶碗の「東陽坊」、茶入「本能寺文琳」等の300点を超えるという名茶器の収集に励む。 |

| 鴻池之政 | 山中元英 |

|

元和3年(1617年)に鴻池村から大阪和泉町に住まいを移して分家し、醸造業を始め、銘を清水といった。明暦元年(1655年)、弟である鴻池正成の長男・捨吉(鴻池之休)を養子にする。寛文元年(1661年)に一族の協力を得て西高津の廃寺玉泉寺跡に菩提寺顕孝庵を建立し、始祖の山中幸元の木像と肖像画を納めた。 |

元和5年(1619年)に山中家(鴻池屋)の始祖である父の山中幸元は、大坂・久宝寺町松屋町に出て酒造業をなして出世し豪商となったが、鴻池村の本家は元英が相続した。元英は本姓に山中を用い、鴻池を屋号として用いた。幸元以降の歴代の山中総本家の当主は山中新右衛門の通称を継承した。 |

| 山中良辰 | 山中元長 |

|

1666年(寛文6年)10月に父の良元が37歳にて死去したために家督を相続した。1675年(延宝3年)、尼崎藩より苗字帯刀・十人扶持を与えられ郷士となり、その御礼として藩主・青山幸実に山中鹿介相伝の家宝である備前兼光の太刀を献上し、さらに藩主より武虎の名前を賜り、以降は山中武虎と名乗った。このように尼崎藩から鴻池村山中本家に対して与えられた身分は、藩主が交代しても引き続き維持された。 |

山中元孚の長男として生まれた。宝暦5年(1755年)7月に元孚が死去したために家督を継ぐこととなり、8代目・山中新右衛門と称した。妻に大坂の両替商・天王寺屋五兵衛の娘を迎えている。 |

| 鴻池正成 | 鴻池幸富 |

|

初代・鴻池善右衛門は、江戸時代初期の当主。名は正成。鴻池新六直文(幸元)の8男で、元和8年(1619年)に摂津国大坂へ移り、寛永10年(1633年)に分家を立てる。屋敷のある今橋から「今橋鴻池」とも呼ばれる。 |

近代鴻池財閥の初代総帥。善九郎,喜右衛門,丑之助,山中幸冨とも称した。 |

| 鴻池幸方 | |

| 明治17年(1884年)1月、家督を継承。日本生命保険の初代社長に就任、また第十三国立銀行頭取,大阪倉庫社長,関西大学評議員など務めた。明治30年(1897年)には鴻池銀行を設立した。明治44年(1911年)8月25日、父の功績によって男爵に叙せられる。 |