宇多源氏

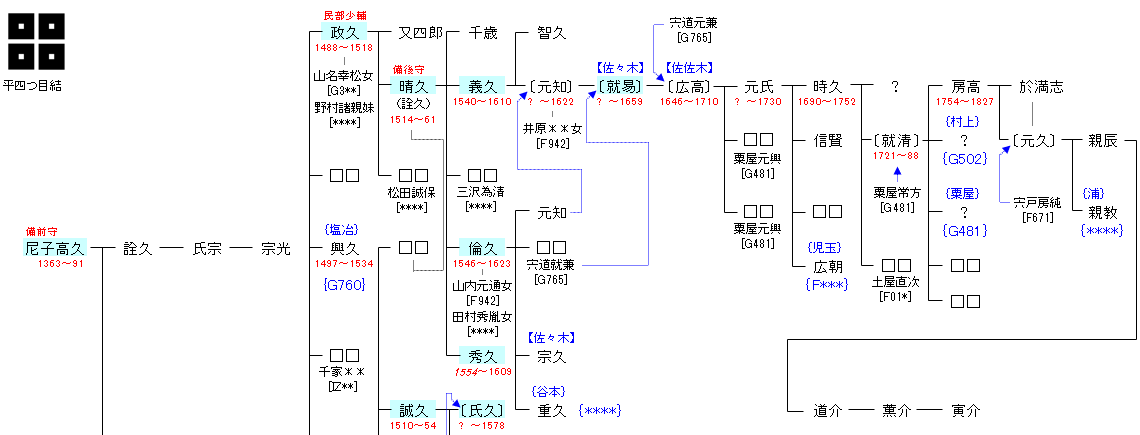

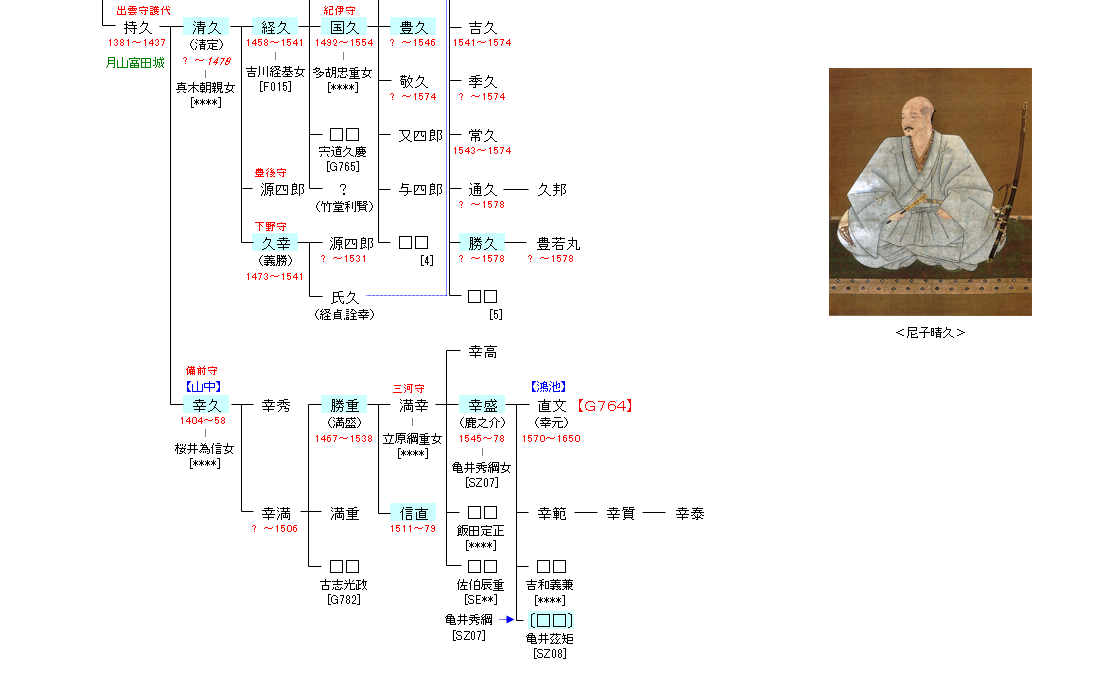

| G758:京極氏信 | 源 雅信 ― 源 扶義 ― 佐々木定綱 ― 佐々木信綱 ― 京極氏信 ― 尼子高久 | G763:尼子高久 |

| リンク | G764 |

| 尼子高久 | 尼子清久 |

|---|---|

|

高久に尼子郷を与えるよう京極高秀に命じたのは、高久の祖父である佐々木道誉(京極高氏)ともされる。貞治2年/正平18年(1363年)、京極高秀を父として生まれる。14世紀後期に近江国守護代に任ぜられた。尼子郷に館を構えて居したことから尼子と称した。明徳2年/元中8年10月11日(1391年11月7日)死去。享年29。 |

偏諱は主君の京極持清より授かったもの。父・持久から出雲国守護代を引き継いだのは、応仁元年(1467年)頃とみられる。応仁の乱勃発により、守護京極氏の支配が急速に衰退した。松田氏や三沢氏ら国人領主に反京極氏の気運が巻き起こったが、清定はこれを鎮圧、更に山名氏の出雲国侵入を撃退した。この勲功により京極氏より、能義郡奉行職や幕府御料所である美保関代官職を与えられる。清定は、これを機に出雲東部での勢力を強め、文明6年(1474年)頃から、公用銭の上納を怠るなど、独立の動きを見せるようになる。 |

| 尼子経久 | 尼子政久 |

|

長禄2年(1458年)11月20日、尼子清定の嫡男として生まれる。幼名は又四郎。文明6年(1474年)、主君・京極政経に人質として政経の元へ送られる。又四郎はこの後5年間京滞在する。滞在中に元服し、京極政経の経の字を賜り、経久と名乗る。5年目に京の滞在生活を終え、祖国出雲に帰国する。 |

父の尼子経久は尼子氏の戦国大名としての基盤を整えた名将であるが、この政久も父に劣らず智勇兼備の優れた武将であった。また、軍略だけでなく笛などの文才においても優れた教養人であり、時の後土御門天皇からもその文才を高く評価されている。経久が出雲統一を成し得たのは自身の優秀さだけではなく、嫡男の政久における才能によるところも大きい。また、名前は元主君・京極政経よりの偏諱である。 |

| 尼子晴久(詮久) | 尼子義久 |

|

永正11年(1514年)2月12日、尼子経久の次男として生まれるも、既に政久嫡男が夭折していたため、嫡男として育てられる。はじめ詮久と称す。父・政久は本来なら家督を継いで尼子家の当主となるはずであったが、永正15年(1518年)の出雲阿用城攻めで戦死したため、経久にとって嫡孫に当たる詮久が、世子として指名され、天文6年(1537年)の経久の隠居により、家督を継いで当主となった。この時、経久の3男・興久を粛清したことで備後山内氏と疎遠に、そして家臣達の独断で毛利氏の家督相続への介入により、毛利氏は大内氏側へと離反していた。享禄4年(1531年)、謀反を起こした叔父である塩冶興久に味方した備後山内氏を討伐すべく遠征している。他にも三沢・多賀・山内氏討伐へと出陣している。 |

天文9年(1540年)、出雲の戦国大名・尼子晴久の嫡男として生まれる。一説によれば、播磨国赤穂の尼子山城にて一時、城代を任されていたというが、詳細は不明。 |

| 佐佐木就易 | 尼子倫久 |

|

元和4年(1618年)、宍道就兼の子として生まれる。元和8年(1622年)、母方の伯父である尼子元知が実子のいないまま病に伏せったことから、その養子となった。その後5月13日に元知が死去したため、家督を継いだ。なお、就易の曽祖父にあたる宍道隆慶の母が尼子国久の娘であるなど、宍道氏と尼子氏が縁戚関係にあったことも就易の養子入りに関係していたと思われる。 |

永禄5年(1562年)、毛利元就の出雲侵攻に際し、兄である義久に命じられ三刀屋城攻めや出雲国白鹿城へ救援軍の総大将として出陣している。永禄9年(1566年)、月山富田城の攻防戦では、塩谷口の守将となり、山中幸盛,立原久綱,秋上久家を率い、吉川元春,熊谷信直らと戦い、ここを死守している。しかし元就の謀略により、富田城内は疑心暗鬼と裏切りの支配する混乱した状況に陥り、戦意も兵糧も無くなり、尼子義久はついに月山富田城を開城し降伏する。 |

| 尼子秀久 | 尼子国久 |

|

天文23年(1554年)に月山富田城にて連歌会が行われた際に、参前祈祷会が執り行われたという記録があり、これが秀久のことを示していると思われる。 |

大永4年(1524年)に起きた大永の五月崩れでは伯耆にある諸城を次々に攻城し、これを陥落させている。尾高城,不動ヶ城,羽衣石城等の伯耆国人の城は次々に落とされ、羽衣石城城主・南条宗勝はこれにより山名氏を頼り逃亡した。 |

| 尼子誠久 | 尼子氏久 |

|

父同様に武勇に優れたと伝わっており、新宮党の一員として数多の武功を挙げ尼子氏の勢力拡大に貢献した。また、新宮党という一大軍事集団を出雲平野や美作・伯耆に恩賞地を基盤として展開しており、これは主君・晴久と新宮党という二頭政治という弊害を招いた。また、その武勇をかさにきて傍若無人な振る舞いもあり、そのため天文23年(1554年)、父と共に粛清された。一説に、誠久は晴久の命令を受けた大西十兵衛,立原備前守(久綱の兄)によって暗殺されたという。享年45。 |

尼子誠久の嫡男とされるが、実は吉田郡山城攻略戦で戦死した尼子久幸(経久の弟)の子・尼子経貞と思われる。父の死後、誠久の養子となった。新宮党党首。 |

| 尼子勝久 | 尼子豊久 |

|

尼子誠久の6男とも尼子敬久の子ともされる。家中を代表する鉄砲の名手だったという。尼子晴久の手で新宮党の尼子国久一族が殺害されたため、他国に逃亡。蜂須賀氏の家臣と成り鉄砲頭となる。 |

出雲尼子氏最強の武力集団新宮党として各地を転戦、尼子氏の勢力拡大に貢献する。 |

| 尼子久幸 | 山中幸久 |

|

天文9年(1540年)、大内氏との対立が激しくなり、主君の尼子詮久(のちの尼子晴久)は、豊後国の大友氏などの反大内勢力と結託し、大内義隆への圧力を強める。その一環に尼子から大内へと寝返った安芸国国人の毛利元就を安芸守護・安芸武田氏の要請も受け入れ討伐を決定し、久幸もこれに同行した。 |

兄・清定の殺害を謀ったことが発覚したため、兄から勘気を蒙り出雲国布部にあった興福寺に幽閉され、長禄2年(1458年)1月11日に55歳で没した。墓所について、山中幸久の墓と伝承される石碑が島根県安来市広瀬町布部地区にある興福寺の本堂横に残されているが、それ以外の詳しいことは一切不明である。 |

| 山中勝重 | 山中信直 |

|

文明16年(1484年)、主君であった尼子経久が出雲国守護京極政経によって追放され、勝重も浪人となった。この翌年、経久が居城としていた月山富田城を奪回する計画に勝重も参加した。文明18年(1486年)、遂に経久は月山富田城を取り返した。勝重はこの戦の活躍により尼子氏中老となった。 |

永正8年(1511年)、出雲国の戦国大名尼子氏の家臣・山中勝重または山中貞幸の次男として誕生。 |

| 山中幸盛(鹿之介) | 山中幸盛女 |

|

鹿介は10歳で弓を習い、13歳の時に戦で敵の首級を挙げた。鹿介は16歳の時に「30日以内に戦功を挙げたい」と三日月に願った。そして、山名氏との戦いで、勇士として有名だった菊池音八を一騎打ちで討ち取った。その後も、毛利元就との戦いで高野監物を一騎打ちで討ち取り、猛将として有名となった鹿介に対抗して狼介と名乗った品川大膳を一騎打ちで討ち取っている。後世において、鹿介は尼子十勇士の一人として称えられている。 |

亀井秀綱は毛利氏との攻防戦のなかで戦死したとも、毛利氏に投降したともいわれ、名門亀井氏は断絶せざるを得なくなった。このとき、山中鹿之介が秀綱の女と結ばれ家名を継いだが、のちに山中に復した。その際、鹿之介は妻の妹を養女として湯新十郎に嫁がせて新十郎に亀井氏の名を託した。そのいきさつについては、山中鹿助幸盛が、茲矩の武勇を感じ、外舅亀井氏の名跡を継がせたものだともいう。 |