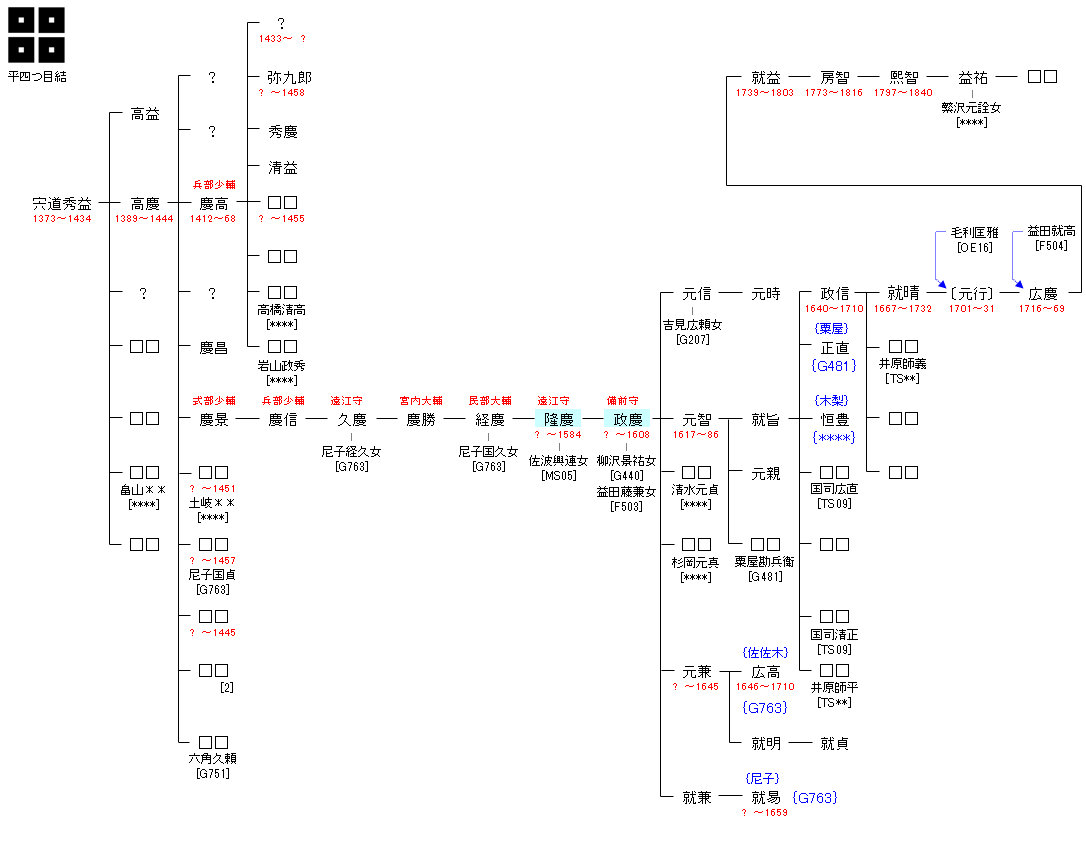

|

初め尼子詮久(後の尼子晴久)に仕えてその偏諱(「詮」の字)を受け詮慶、のち大内義隆に属してからはその偏諱(「隆」の字)を受けて隆慶と名乗った。別名として宍道八郎,宍道正隆も伝わる。

天文9年(1540年)、主君・尼子詮久による吉田郡山城の戦いに参戦するが、戦況が不利になったため敗走した。翌天文11年(1542年)1月11日に、大内義隆は自ら出陣して出雲侵攻を開始。これに呼応した宍道氏は大内側へと寝返る。当初から三沢為清,三刀屋久扶らの出雲国人衆を大内側へと誘っていたものの、出雲国赤穴城の攻略に手間取り、赤穴城攻略後に月山富田城を包囲するも、国人衆らは動揺して尼子方へと帰参してしまい、大内軍は一気に苦境に立たされることとなった。立場が悪くなった隆慶は、大内義隆に従って撤退し、5月25日に山口へと到着した。その後は大内氏家臣として厚遇されている。

天文20年(1551年)に大内氏重臣・陶隆房による謀反により大内義隆が自害(大寧寺の変)。その後、大友晴英(大内義長)を大内氏の当主に迎えた陶晴賢(隆房より改名)は、傀儡政権を樹立した。これに隆慶も従うものの、その後の天文11年(1555年)の厳島の戦いで毛利元就に敗れた陶晴賢は自害。同年から毛利氏の防長経略が始まると、大内氏本拠である大内氏館・築山館に隣接する姫山城に籠城したが、大内義長が山口を放棄すると毛利氏に従属した。

永禄5年(1562年)には嫡男の政慶と供に毛利氏の出雲侵攻に加わっており、かつての宍道氏の居城であった鳶ヶ巣城を奪回し、城主に返り咲いた。

|

周防国山口に亡命中だった宍道隆慶と同じく亡命中であった出雲国人の佐波興連の娘との間に生まれた。生年は不明であるが、状況から考えて天文12年(1543年)以降の生まれであると推測される。

父・隆慶は大内氏が滅亡すると毛利氏に従い、政慶もそれに従って毛利氏家臣として行動した。永禄5年(1562年)から始まる毛利氏の出雲侵攻では、父と共に出雲侵攻軍に従軍。先祖伝来の地である鳶ヶ巣城を奪回して、父の死後は城主となった。

政慶は毛利氏の山陰方面の責任者である吉川元春に付けられ、出雲西部の有力勢力として出雲国衆を統括した。天正5年(1577年)に 鰐淵寺本堂を毛利元康,天野隆重,三沢為虎,三刀屋久扶,湯家綱らと造営している。しかし、近隣の名族であった紀姓大野氏は、政慶に反発し指示に従わなくなった。天正10年(1582年)10月、主君・毛利輝元の許可を取り、本宮山城主・大野高成を鳶ヶ巣城に招き入れて一族郎党を殺害した。天正12年(1584年)には毛利氏によって出雲国衆の在地性の切り離しが行われ、政慶も出雲から長門国阿武郡大井へと転封された。

天正14年(1586年)から始まる豊臣秀吉の九州平定には毛利軍の一員として出陣し、同年11月には豊前国宇留津城を攻略。同年6月、吉川元長死去の間際に後継と定まった吉川経言(後の吉川広家)に起請文を提出している。

慶長10年(1605年)に発生した萩城築城に関わる騒動「五郎太石事件」においては、宍戸景好,柳沢景祐らと共に、熊谷元直と益田元祥らの仲介に当たるも失敗に終わった。同年12月14日に毛利氏家臣団や有力寺社の総勢820名が連署して毛利氏への忠誠や様々な取り決めを記した連署起請文において、811番目に「完道五郎兵衛尉」と署名している。慶長13年(1608年)7月14日に死去。

|