村上源氏

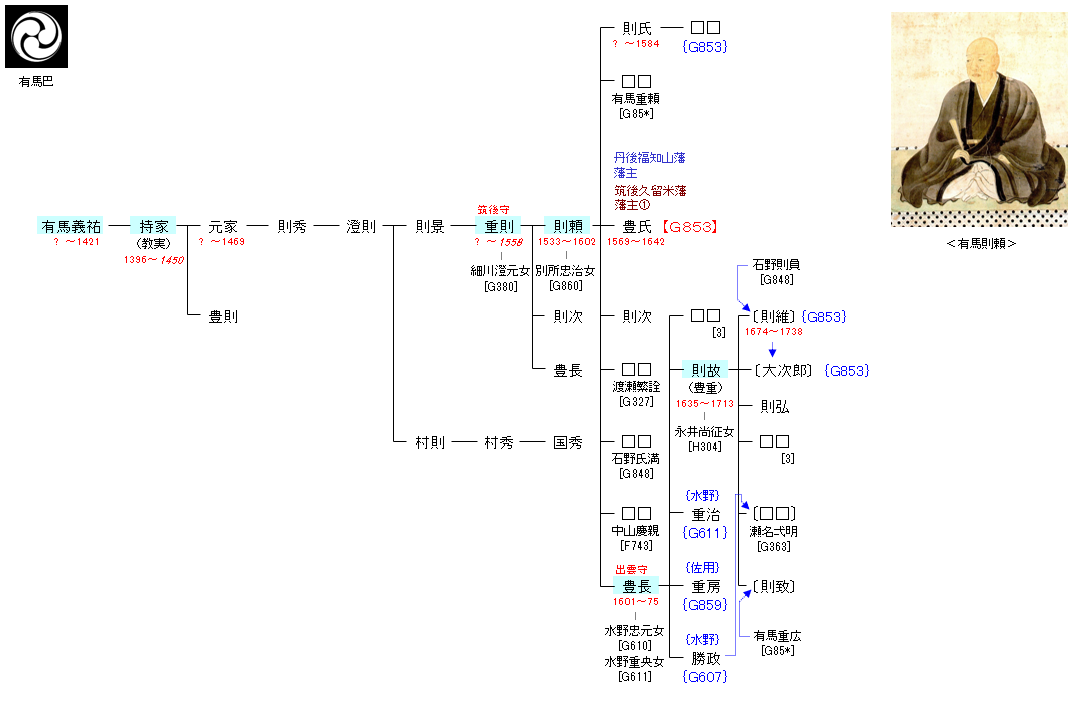

| G851:赤松則祐 | 源 師房 ― 源 顕房 ― 源 季房 ― 赤松家範 ― 赤松則祐 ― 有馬義祐 | G852:有馬義祐 |

| リンク | G853・{G607}{G611}{G859} |

| 有馬義祐 | 有馬持家 |

|---|---|

|

兄・義則が赤松家の跡を継ぎ、播磨国・備前国の守護職に任命されたため、義祐は播磨の守護代となる。明徳2年(1391年)の明徳の乱の戦功により摂津国有馬郡有馬荘の地頭職に任命され、その土地の名を取って姓を有馬とした(有馬郡は細川氏への牽制のために赤松氏が分郡守護とされた)。応永15年(1408年)、兄・義則が出家し、その子・満祐が家督を継ぐと、義祐は守護大名同様に将軍家に仕えることとなる。 |

永享初年頃、将軍・足利義教の御伴衆となる。嘉吉の乱の直後も、本家である赤松満祐方には与せず、山名宗全率いる幕府側の赤松追討軍に加わったとみられる。 |

| 有馬重則 | 有馬則頼 |

| 重則の摂津有馬氏は播磨国赤松氏の庶流で、摂津国有馬を領したことから有馬氏を名のった。重則の一族は分家であり、父の則景の代は三田城に在住していた、重則の代に播磨国三木に所領を移し、三田城から三津田城(満田城)に拠ったが、この地を領する別所就治とたびたび争ったという。天文23年(1554年)、重則は三好長慶の別所征伐に従い、別所方の淡河城を奪って居城としたが、就治の三木城を落とすことはできなかった。永禄元年(1558年)には淡河城を奪回されている。このときに死去したとも、後の永禄年間の三好氏の内紛により死去したともされる。 |

播磨国赤松氏の庶流で、羽柴秀吉が織田信長の命を受けて中国征伐を開始すると、秀吉の家臣として仕え、毛利氏攻めに従軍した。その後も九州征伐,朝鮮出兵などに参加し、いずれも功を挙げたことにより、摂津三田2万石を与えられた。秀吉の伏見城築城にも参加して功を挙げ、晩年は秀吉の御伽衆を務めている。 |

| 有馬豊長 | 有馬則故 |

|

慶長6年(1601年)、摂津国三田藩主・有馬則頼の4男として誕生した。慶長11年(1606年)、6歳の時に人質として江戸に上り、徳川家康・秀忠に拝謁する。慶長18年(1613年)、兄・豊氏の所領である福知山に戻っている。大坂冬の陣・大坂夏の陣に際しては、豊氏に従っている。 |

旗本・有馬豊長の長男として生まれる。承応元年(1652年)8月25日、徳川家綱に初謁。延宝3年(1675年)7月11日、家督を継承。 |