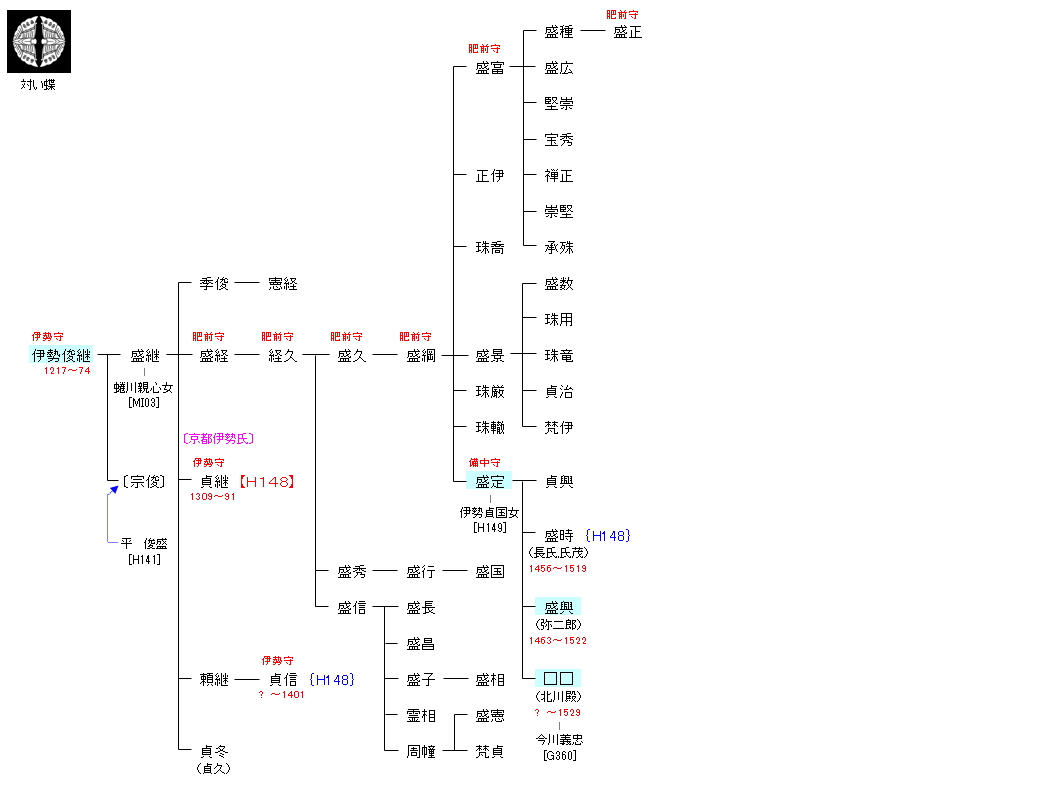

<桓武平氏>高望王系

| H141:平 季衡 | 平 高望 ― 平 良望 ― 平 維衡 ― 平 季衡 ― 伊勢俊継 | H147:伊勢俊継 |

| リンク | H148 |

| 伊勢俊継 | 伊勢盛定 |

|---|---|

|

俊継は、はじめ藤原姓で見え、『経俊卿記』の宝治元年(1247年)11月7日条には右衛門尉とあるが、同書のその翌12月12日条には平姓で修理進で見える。これが、伊勢氏の系図に俊継について「始号伊勢平氏」あるいは「寄天照太神託宣、謂伊勢平氏」と見えることに符合する。この42年後の正応2年(1289年)には『勘仲記』正月13日条に豊前守平俊継が見えるが、これは『尊卑分脈』桓武平氏の俊継についての尻付記事と符合する。『経俊卿記』及び『勘仲記』に見える俊継は同人としてよく、その場合、衛門府の武官から累進して豊前守まで昇ったと知られ、その過程で藤原姓から平姓に改めたことも知られる。 |

伊勢氏の一族の備中伊勢氏出身で室町幕府の幕臣。妻は政所執事・伊勢貞国の娘。通称は新左衛門尉、別名は盛次、官位は備中守,備前守と伝わる。 |

| 伊勢盛興 | 北川殿 |

|

伊勢宗瑞(北条早雲)の弟。宗瑞の関東における初期勢力拡大時に右腕として活躍した。明応5年(1496年)7月、山内上杉顕定が小田原城を攻撃した際、宗瑞から扇ヶ谷上杉氏への対して援軍として派遣された。『勝山記』は、この時、弥二郎は討死したと記しているが、実際には明応6年(1497年)12月に伊豆大見三人衆への取次を務めており、生存が確認できる。しかしそれ以後全く史料には見えず、後年の軍記物などにも一切登場しない。 |

出自については、弟である伊勢盛時(北条早雲)と共に諸説ある。父・盛定が室町幕府において今川義忠の申次衆を務めていた関係から、応仁元年(1467年)頃に義忠の正室となって駿河駿府館に在り、長女・栄保に続いて、文明3年(1471年)には嫡男・龍王丸(今川氏親)を生むが、文明8年(1476年)4月に夫・義忠は遠江の国衆である横地四郎兵衛と勝間田修理亮を攻略しての帰国途中に残党に襲撃され討死してしまい、当時6歳であった龍王丸と、義忠の従兄弟で小鹿範頼の子・小鹿範満との間に家督を巡っての紛争が勃発したため、龍王丸を連れて小山城主・長谷川正宣(法永長者)の元に逃れている。 |